Eine ideologische Offensive der Bourgeoisie:

Ist der Kapitalismus noch zu retten?

Nach ihren Brüdern aus der Filmbranche tragen sich nun auch Journalisten mit Untergangsgedanken. Hans Heigert hört über den Großen Teich von H. Kissinger „Ahnungen vom Ende der freien Welt“. „Wenn es nun also so wäre, daß sich diese Welt wieder einmal am Ende ihres Lateins sähe, wenn die Probleme sich zur totalen Blockade formierten, drohen dann wiederum Krieg und Katastrophen?“ (SZ vom 12. 13. Juli 1975) Und „Die Zeit“ reimt im Kopf ihres Artikels: „Wirtschaftskrisen, Wutzustände, Weinkrämpfe ... Die Wirtschaft war stets unser Schicksal.“ Wer nicht so poetisch veranlagt ist, fragt schlicht: „Can capitalism survive?“ (Time, July 14, 1975) oder, zu deutsch: „Ist der Kapitalismus noch zu retten?“ (Stern, 11. September 1975) Doch angesichts des heraufbeschworenen Weltgerichts sind sie keineswegs gewillt, Rechenschaft über ihr Tun abzulegen, sondern demonstrieren recht weltlich-aufgeklärt, daß sie an den Fortbestand der Geschichte glauben.

„Alle großen Staatsmänner der Geschichte wurden gelegentlich von Pessimismus heimgesucht. Doch die schnöde Welt kümmerte sich nicht, sie ging immer weiter. Notfalls brachten Kriege und Katastrophen den meist „historisch“ benannten Durchbruch zum Neuen.“ (Heigert)

Angesichts eines Zustands, der sogar Staatsmänner in Pessimismus versetzt, stellen sie fest, daß keinerlei Grund dazu besteht. Mehr noch, es ist gefährlich, sich in dieser Weise gehen zu lassen.

„Als die Deutschen meinten, nicht mehr aus noch ein zu wissen, wählten sie kommunistisch oder nationalsozialistisch, und begruben ihre eigene Demokratie.“ (Heigert)

Das Volk ist unzufrieden geworden, was sich nach Emnid sogar in Zahlen ausdrückt.

„Nur 18% der westdeutschen Bevölkerung ... glauben, der kapitalistische Westen werde auch in fünf Jahren noch stärker sein als der sozialistische Osten.“

Das Vertrauen in den Staat scheint gebrochen, und die Journalisten haben sich die nicht ganz einfache Aufgabe gesetzt, den Leuten einzutrichtern, was sie doch Gutes an dieser Welt haben. Da sie Zweifler mit einkalkulieren, können sie ihre Verteidigung der Verhältnisse noch mit Vorschlägen untermauern, wie dem Guten zum Durchbruch zu verhelfen sei. Der Kapitalismus ist also zu retten!

Der Lauf der Welt

„Die Zeit“ läßt, sich auf dem Thron des Weltenrichters nieder, um die Zeit in sich vorbeiziehen zu lassen und auf diese Weise die unverbrüchliche Kontinuität der deutschen Geschichte herzustellen — mit einer Ausblendung.

„Wirtschaft als Schicksal, Federstriche, die über Wohl und Wehe der Nation entscheiden. Schon viermal in diesem Jahrhundert mußten deutsche Kanzler und Finanzminister den Bürgern Roßkuren verschreiben, um den Staatsbankrott abzuwenden. Das Ausmaß der Finanzkrise ist heute ungleich gewaltiger als in den zwanziger und dreißiger Jahren, aus Millionen sind Milliarden geworden. Gleichgeblieben sind die Verhaltensweisen der Politiker und Interessenverbände, gleichgeblieben ist die Abhängigkeit Deutschlands von der Weltwirtschaft, die Fragwürdigkeit wirtschaftlicher Prognosen, das Trügerische scheinbar bewährter Rezepte, die fatale Alternative Inflation oder/und Arbeitslosigkeit, die Vermengung von ökonomischen Gruppeninteressen und politischen Machenschaften ... Und immer waren es Koalitionen, denen das undankbare Amt des Streichens und Sparens zufiel. Oft gingen die Fronten quer durch Kabinette und Fraktionen. Doch stets war es ein bewegtes Schauspiel menschlicher Leidenschaften, war es ein Wagnis, das über Aufstieg und Abstieg von Staatsmännern und Bankdirektoren entschied – einen kostete es sogar das Leben.“

Herr Jansen nimmt sich in diesem Artikel die Wirtschaft einer Nation vor, um über Wohl und Wehe deutscher Finanzminister – und Kanzler – zu erzählen. An allem interessiert ihn sein Gesichtspunkt, den er stets beibehalten kann, da ja auch die Welt gleich geblieben ist: er läßt die Wirtschaft als „bewegendes Schauspiel“ auf der Weltbühne aufmarschieren.

Was ihn als Mensch dabei bewegt sind die Personen, die kämpfen und auf ihre Weise mit den Umständen fertig werden: nämlich nicht.

„Erzbergers Finanzreform (obwohl dieser durchaus „Courage“ bewies! d. V.) konnte sich nicht voll auswirken, weil in den nächsten Jahren eine galoppierende Inflation die deutsche Währung zerrüttete.“

Und auch den anderen erging es nicht besser. Hatte einmal einer die Inflation durch eisernes Sparen in Schach gehalten, platzte wieder eine Weltwirtschaftskrise ins Haus und Parteiengezänk machte die Regierung handlungsunfähig.

Das Scheitern der Männer an der Spitze bleibt dabei belanglos, da es nicht um die Richtigkeit oder Falschheit ihrer Politik geht, sondern allein der Beweis ist, daß die Geschichte ihre eigenen Wege geht, – was sie schon allein wegen des Schauspiels muß, obwohl dies ob seiner Eintönigkeit langsam langweilig werden müßte. Die Geschichte ist, wenn die Politik richtig betrieben wird, gar nicht zu lenken, zumal die Menschen selbst auch noch ständig Fehler machen:

„Die fehlbaren Menschen, die Finanzministerien und Zentralbanken leiten, werden unvermeidlich Fehlentscheidungen treffen – und die Wirtschaft wird reagieren.“ (Time)

Der Standpunkt über der Geschichte, in der die Journalisten der Wechselwirkung von unvorhergesehenen Bedingungen und den Fehlentscheidungen von Politikern ihr Vertrauen aussprechen, hat aber einen Nachteil: er wird nicht von jedem geteilt und dies kann üble Folgen haben. Ein gewisser Brüning, „ein asketisch kühler Gelehrtentyp ohne Charisma“, „überschätzte die Belastbarkeit seines Volkes.“

„Die darbenden Massen wandten sich anderen Propheten zu“ (Zeit)

Die Skribenten müssen daher befürchten, daß kaum ein Leser ihre erhabene Stellung über den Dingen teilt. Schließlich geht es in einer Krise um handfestere Probleme als die Übereinstimmung in einer zeitlosen Weltsicht. Man muß den Leuten den Nutzen vorrechnen, den sie von der Welt haben. Die Welt hat sich seit dem Mittelalter weiterentwickelt, was der Schreiber mit bunten Bildern beweist.

Zwei natürliche Vorteile

„Was aber die neuen Herren, die Fabrikbesitzer, zu bieten hatten, war auch nicht besser (als die Leibeigenschaft. d. V.). Sie ließen ihre Arbeiter, meist ehemalige Leibeigene, 16 Stunden am Tag schaffen und zahlten dafür nur Hungerlöhne,“ (Stern)

Auch die „Time“ bekennt sich freimütig zu ihrer schlechten Vergangenheit:

„Exploitation of labor continued for generations.“

Kurz, gegenüber früher sind Fortschritte gemacht worden, und wo fast jeder Arbeiter zuhause seinen Kühlschrank stehen hat, reden heute höchstens noch Kommunisten von Ausbeutung. Sogar Karl Marx kann man in der Vergangenheit recht geben, um zu beweisen, daß er ein schlechter Prophet war.

„Die von Karl Marx befürchtete Verelendung der Massen blieb aus.“ (Stern)

Die Leute sollen sich gefälligst zufrieden geben; es geht ihnen doch gut! Doch läßt sich nicht verschweigen, daß es heutzutage auch nicht gerade rosig aussieht. Arbeitslose, Inflation ...

„Die Wirtschaft der kapitalistischen Welt bietet ein trauriges Bild.“ (Stern)

Und so bleibt nichts, als den Leuten zu beweisen, daß es ihnen gar nicht besser gehen kann, auch wenn sie momentan etwas unzufrieden sein sollten. Das augenscheinliche Beispiel dafür liefern die sozialistischen Länder, in denen es nichts gibt. Keine Bananen, lange Käuferschlangen ...

Ihre .sozialistische Armut haben sie sich dabei selbst eingebrockt.

„Viele Völker der Dritten Welt hegen bittere Ressentiments gegen den Kapitalismus und haben den Sozialismus als ihre Wirtschaftsform gewählt, hauptsächlich weil die Kolonialmächte kapitalistisch waren. In einem Großteil der Fälle hat das ihre wirtschaftliche Entwicklung verlangsamt.” (Time)

Das Beispiel von Indien und Japan, an dem die Autoren die unterschiedliche Entwicklung zweier Länder unter verschiedenen Wirtschaftssystemen demonstrieren wollen, geht gleich in doppelter Weise daneben. Indien war immerhin eine Kolonie des kapitalistischen England, womit sie gleich den Grund für die Unterentwicklung Indiens angegeben hätten. Darüber hinaus bewegt es sich durchaus innerhalb der kapitalistischen Familie vgl. den Artikel zu Indien in dieser MSZ); den Floh, daß Indien ein soziaistisches Land ist, hat ihnen ein früherer US-Botschafter in Indien, den sie zitieren, ins Ohr gesetzt.

Und wo man sich über die Unterentwickeltheit anderer Länder freut, ist auch der Schritt nicht weit, aus der Not anderer Nationen noch Argumente für den eigenen Reichtum – zu schlagen –

„Und was von größerer Bedeutung ist, die überlegene Produktivität zeigt sich nicht nur in der Herstellung elektrischer Zahnbürsten oder Einwegflaschen: das System befriedigt auch besser elementare menschliche Bedürfnisse wie z. B. Nahrung.“ (Time) –

was in dem blöden Vorwurf an die Sowjetunion gipfelt, sie importiere Weizen, den sie ja immerhin bezahlen kann. (Diese blöden Amis, die nicht einmal einen VW bauen können!)

Die Autoren zeigen nur, daß sie die SU schlecht machen wollen, aber keinerlei Kritik an ihr haben. Im übrigen ziehen ihre abgedroschenen Argumente nicht mehr so recht, hat sich doch mittlerweile herumgesprochen, daß es auch im Ostblock hin und wieder Bananen gibt. Wenn die Autoren die Krise mit der sie zu tun haben, so ernst nähmen wie die Zahnbürsten anderer Leute, müßten sie darauf kommen, daß die Krise in der kapitalistischen Wirtschaft die Existenz der Leute gefährdet. Ihnen geht es aber nicht darum, wie es den Leuten geht, sondern um den Beweis der eigenen Vorzüglichkeit. Der Osten hat ein schlechteres System, dessen Mangel darin besteht, daß es den Kapitalismus nicht konsequent anwendet.

„Nikita Chruschtschow antwortete einmal auf den Vorwurf, die Sowjetunion würde sich dem Kapitalismus zuwenden: »Man kann es nennen wie man will, materielle Anreize sind der einzige Weg, die Menschen dazu zu bringen, härter zu arbeiten.«“ (Time)

Ausgerechnet bei ihren Feinden suchen unsere Journalisten die Bestätigung, daß sich überall auf der Welt das Gleiche abspielt wie bei ihnen zuhause.

„Profite und andere Anreize sind für jeglichen wirtschaftlichen Fortschritt unumgänglich. Ein Produkt oder eine Dienstleistung, die zu den Kosten ihrer Herstellung verkauft wird, läßt keinen Spielraum zu, Löhne zu erhöhen, neue Maschinen zu kaufen oder Forschung, die zu neuen Produkten führt, zu betreiben. Nur Profite können das finanzieren — gleichgültig, ob man sich in einer kapitalistischen oder sozialistischen Wirtschaft befindet,“ (Time)

Da aber drüben nicht profitorientiert produziert wird „geht der Sozialismus nicht“.

Mit der Frage nach den unterschiedlichen Systemen

„Unter welchem System hat es der Durchschnittsbürger leichter, ohne Verzicht auf persönliche Freiheilen zu materiellem Wohlstand zu kommen?“ (Stern)

geben die Systemvergleicher selbst zu, daß der ökonomische Vergleich heute nicht mehr zieht, sondern jetzt die Freiheit das Kriterium ist, nach dem sie sich entscheiden. Wo sie selbst unterstellen, daß die Wirtschaft drüben funktioniert, bemängeln sie, daß die Konkurrenz fehlt, und Konkurrenz muß schließlich sein.

„Völlige ökonomische Gleichheit ist nur auf Kosten der Freiheit möglich.“ (Time)

|

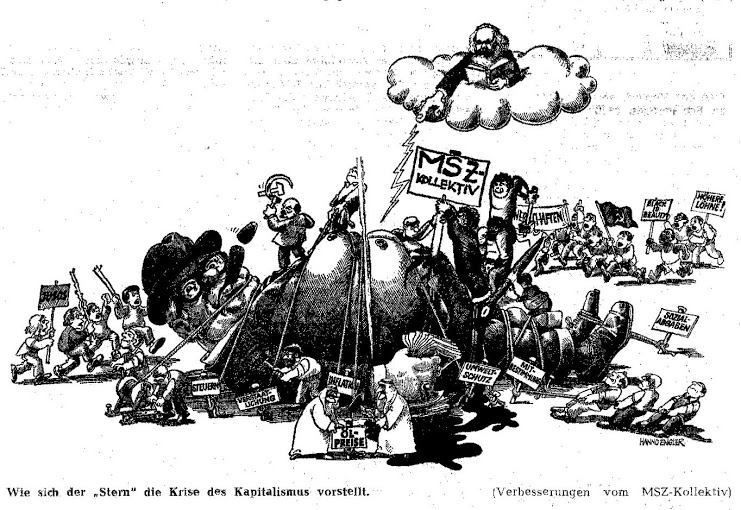

| … und wie sich die MSZ-Redaktion damit identifiziert … |

Die Anwendung der Konkurrenz

Der westliche Mensch ist frei.

„Die Freiheit einer voll entfalteten kapitalistischen. Gesellschaft muß über alles gepriesen werden. Zugegeben, einige Diktaturen sind kapitalistisch, weil die Wirtschaft in privaten Händen ist. Aber immer noch haben die meisten kapitalistischen Länder vom Volk gewählte Regierungen, die das Recht auf freie Rede und Versammlung bewahren. Der Kapitalismus fordert, seiner Definition nach, daß das Individuum innerhalb weitgesteckter Grenzen die Freiheit habe, sein Geld auszugeben und zu investieren, wie es ihm gefällt, privates Eigentum zu besitzen und jedes Geschäft zu beginnen oder jeden Beruf zu ergreifen, der ihm gefällt. Der Staat, der diese bedeutsamen Rechte gewährt, greift nur widerstrebend (demonstrates a reluctance) in das tägliche Leben des Bürgers ein.“ (Time)

Nachdem. die Autoren die demokratischen Freiheiten der Vollständigkeit halber erwähnt haben, kommen sie auf die Freiheit zu sprechen, die ihnen am Herzen liegt. Jeder kann tun und lassen, was er will, eben nach seiner Facon glücklich werden. Doch neben all den gesellschaftlichen Errungenschaften, die man unermüdlich gegen den Osten hochgehalten hat,. funktioniert der Mechanisrmus, den die überall agierenden Menschlein in Gang setzen, nicht so wie er sollt. Es gibt eben Krisen. Der reibungslose Ablauf der Geschäfte ist gestört — und obendrein durch „dieses große Wunder, den sich selbstregulierenden Markt“ (Time).

„ ... der freie Markt wird zunehmend durch die Macht allgegenwärtiger staatlicher Regulationsmechanismen, der großen Massengewerkschaften und gigantischer Unternehmen eingeschränkt.“ (Time)

Und daß die Konkurrenz zwar solche Mißbildungen hervorbringt und immer größere Monstren erzeugt, ist ihrem Prinzip der Konkurrenz zufolge auch nicht verkehrt gewesen.

„Die Multis haben vielen Ländern Arbeitsplätze, moderne Waren, allgemeines Eigentum an Aktien und die fortgeschrittensten Technologien und unternehmerischen Fähigkeiten' gebracht.“ (Time)

Der Journalist entschließt sich, etwas Gutes an ihnen zu finden, wie ihm auch sofort Nachteile einfallen, und zeigt das Dilemma, in dem er steckt. Er verteidigt das Prinzip der Konkurrenz, das ihn gerade in die Lage versetzt hat, es verteidigen zu müssen. Der Vorteil, den er dabei gegen den Ostblock geltend gemacht hat, ist der Nachteil, der ihm nun zu schaffen macht. Die Kräfte des Marktes wirken so zusammen, daß sie ihn zerstören. Da aber der Journalist den Kapitalismus verteidigen will und nicht angetreten ist, die Überlebenschance des Kapitalismus abzuschätzen oder gar seinen nahen Untergang vorauszusagen, muß er die Konkurrenz selbst loben, gleichsam als den Preis, den der Fortschritt kostet.

„Von der Lust am Profit und der Angst vor dem Bankrott getrieben, stehen die Firmen in einem permanenten Fitneß-Training. Bleiben sie technisch oder in der Qualität ihres Managements hinter dem „Marktniveau“ zurück, ist es aus.“ (Stern)

Daß er an anderer Stelle den damit verbundenen „Streß“ beklagt, dem alle in dieser Gesellschaft ausgesetzt sein sollen, hindert ihn hier nicht, den Mechanismus, der die Vorzüge des Kapitalismus abgibt und der in Krisenzeiten erst so richtig in Gang kommt, zu feiern.

„Aber in einem Wirtschaftssystem mit Preisen, die sich auf dem freien Markt nach Angebot und Nachfrage bilden, gibt es einen Maßstab dafür, ob eine Ware tatsächlich „mit dem geringstmöglichen Aufwand“, also „wirtschaftlich“ produziert wird ... Nach diesem Prinzip scheiden ineffektiv arbeitende Unternehmen aus dem Wettbewerb aus ... In der BRD gehen jedes Jahr etwa 6000 Firmen, zu Bruch, weil sie nicht wirtschaftlich oder am Bedarf vorbei produziert haben -- ein Zeichen dafür, daß der Auslesemechanismus der Marktwirtschaft noch funktioniert.“ (Stern)

Die Konkursrate als das natürliche Maß für die Funktionsfähigkeit des Kapitalismus! Angesichts der Krise fängt der Journalist an, den Konkurrenzmechanismus zu verherrlichen. Einen Mechanismus, der die Konkurrenzfähigkeit eines einzelnen Unternehmens sichert, um den Preis seines Untergangs, der für die Gesellschaft wohl aber nicht ganz so „wirtschaftlich“ ist, da sie sich ja immerhin jährlich etliche Bankrotte leisten muß, und in Krisenzeiten noch einige mehr.

Nachhilfe durch den Staat

Die Krise ist gut, zeigt sie doch, daß der Kapitalismus noch funktioniert. Und da die Journalisten an der Krise außer der Verunsicherung des Publikums nichts auszusetzen haben, machen sie sich Gedanken, was den so feinen Mechanismus des Marktes außer Tritt bringt, um herauszufinden, daß es an den Leuten liegt, die sich nicht bescheiden können, sondern – durchaus in Übereinstimmung mit Ihrer Aufgabe als Triebfeder des Kapitalismus – immer mehr wollen. „The root problem is that everybody wants more.“ (Time) Sie sind es, die die Konkurrenz zerstören, weshalb man sie ihnen aufzwingen muß.

„Sogar in der Phase der Prosperität häufen sich die Forderungen der Arbeiter nach immer höheren Löhnen, die Forderungen der Generale und Admirale nach immer ausgeklügelteren Waffensystemen und die Forderungen der weniger Wohlhabenden nach erhöhten sozialen Leistungen dermaßen, daß die Wirtschaft nicht mehr zu stabilen Preisen produzieren kann. Anstatt daß die demokratischen Regierungen zu den Forderungen einer Gruppe nein sagen, nehmen sie riesige Haushaltsdefizite in Kauf und heizen damit die Inflation an.“ (Time)

Während die Time resigniert zugesteht, daß es im Kapitalismus nun einmal so ist, und die Hoffnung ausspricht, daß sich wenigstens die Finanzpolitiker nicht irren, weiß sie doch, wo es lang geht. Die Regierung war zu nachsichtig und hat allen Forderung nachgegeben, wo das Gegenteil angebracht gewesen wäre. Aber da die Time gegen Zwang ist und für Freiheit, bleibt ihr nichts, als die notwendigen Maßnahmen zu träumen, wobei sie das entscheidende ausspricht.

„Wenn heutzutage ein neuer Smith – oder Keynes – daherkäme, würde er sich der ungeheuren geistigen Herausforderung gegenübersehen, Lohn- und Preisrestriktionen zu ersinnen, die effektiv aber ohne Zwang (but not coercive) wären.“ (Time)

Und da sie das gleiche fordert, was sie am Ostblock tadelt, die Festsetzung der Löhne und Preise, kann sie nur dafür sein, daß es die Betroffenen hier nicht merken.

Hans Heigert, weniger zurückhaltend, sieht in der Welt eine völlig veränderte Wirtschaftssituation, in der die alten Möglichkeiten der Konjunktursteuerung versagen, da diese nur solange taugen, „wie der Bedarf grenzenlos ist“, und fragt sich:

„Was, geschieht, wenn ,die Wirtschaft' nicht mehr wächst, sondern über lange Zeit allenfalls nur das produziert, was erneuerungsbedürftig ist – so viel, wie kaputt geht, nicht mehr; und wenn gleichzeitig und trotzdem niemand sich bereitfinden mag, irgendeinen Besitzstand preiszugeben, sondern im Gegenteil jedermann auf weiteren sozialen Fortschritt, auf Mehrwert besteht?“

Was ist, wenn die Wirtschaft nicht wächst, weil niemand mehr haben will und trotzdem alle mehr haben wollen? Heigert stößt auf, daß niemand seine Bedürfnisse zügelt und hält der Unvernünftigkeit der Leute seinen eigenen Verstand entgegen; insbesondere, weil es mit bloßen „Appellen“ nicht mehr getan ist, ist es notwendig, eine

„neue Qualität des Denkens anzustreben … statt des Denkens von einem Punkt zum anderen, im linearen Fortschritt, ein Denken in Kreisläufen, das sich um die Wiederherstellung, um das „recycling“ im weitesten Sinne dreht.“

Nachdem er gesagt hat, daß es für seine Vorhaben eines anderen Denkens bedarf und sich so selbst einen Freibrief ausgestellt hat, rückt er mit seinem Anliegen heraus.

„Unzweifelhaft wird es (das Denken, d.V.) Tabus der herkömmlichen Demokratie berühren.“

Angesichts der Krise soll sich der Staat um eine adäquate Durchsetzung der Konkurrenz bemühen:

„Der demokratische Staat wird in solchen Zeiten nicht umhin können, Einkommens- und Wohlstandszuteilungen mehr oder weniger autoritativ zu regeln. Einschränkungen der Tarifautonomie dürften unumgänglich werden ... Auch das Grundrecht einer total freien Berufswahl dürfte verschiedenartigen Planungen unterworfen werden. Da in stationären Gesellschaften die Aufstiegschancen für junge Leute viel geringer sind, wird es zu einem härteren Wettbewerb, gleichsam Mann gegen Mann, kommen. Dies bedeutet, daß der Staat dafür Sorge tragen muß, daß die Gesellschaft sich wieder mehr öffnet ...“,

indem er das Prinzip der Gleichheit gegen die bestehende Konkurrenz ausspielt und in die Konkurrenz eingreift. Damit die freie Konkurrenz, das Schönste am Kapitalismus, weiter besteht, wird das „freie“ gestrichen.

Und so haben die Autoren auch für den Staat noch etwas parat, an seinen Selbsterhaltungstrieb und sein Interesse am Funktionieren der Wirtschaft appellierend, warnen sie ihn:

„Den Inflations-Rezessionszirkel zu durchbrechen wird mehr und mehr das Hauptproblem nicht nur des Kapitalismus, sondern der Demokratie. Die inflationäre Rezession treibt die Wähler sicherer als alles andere in das Lager eines autoritären faschistischen oder sozialistischen Systems, das das Preis-, Produktions- und Beschäftigungsniveau per Verordnung festsetzt und alle Argumente verbietet.“ (Time)

Die Wähler kehren sich vom Staat ab, wenn er sich nicht in gehöriger Weise um sie kümmert, zumal man auch hier aus der Geschichte lernen kann:

„Die darbenden Massen wandten sich anderen Propheten zu.“ (Zeit)

Die Journalisten fordern den Staat auf, selbst diesen Propheten zu spielen, wobei es vor allem auf die persönlichen Eigenschaften der Volksführer ankommt:

„Die Gesundung der Bundesfinanzen ist weniger eine Frage des Sachverstandes als des politischen Mutes und der Einsicht aller Mitverantwortlichen.“ (Zeit)

Und da anzunehmen ist, daß trotz aller Anstrengungen des Krisenjournalismus es einigen an Einsicht mangeln wird, die erforderlichen Beschränkungen sich selbst aufzuerlegen, steht politischer Mut umso höher im Kurs.

aus: MSZ 7 – 1975