Ruhruniversität Bochum

DER GEIST IM POTT

An der Ruhr-Universität Bochum (RUB genannt), ist – außer den ins Auge springenden monumentalen Gebäuden, den vollgerammelten Parkplätzen, zerdepperten Telefonhäuschen und Zigarettenautomaten, gepflegt langweiligen Blumen- und Zierpflanzkästen und ein paar sorgsam gehüteten Kaninchen in irgendeinem Innenhof – eigentlich nur eines auffällig: Daß alles so normal läuft, wie es sich die Öffentlichkeit an einer Uni nur wünschen kann. Das unausrottbare Mißtrauen gegen die geistigen Jungarbeiter der Nation, hier wird es Tag um Tag widerlegt. In der Früh strömen tausende aus dem umliegenden Revier oder aus den Studentenheimen an ihren „Arbeitsplatz“ erledigen ihr geistiges Tagespensum an „sinnvoller Vorbereitung auf die spätere Berufspraxis“ und strömen so gegen vier bis sechs zurück in den Feierabend, bzw. an den heimischen Schreibtisch – einen Gebäudekomplex zurücklassend, in dem noch ein paar vom Studium, sich und den andern frustrierte Studenten ihre tägliche konstruktive „Passivität“ durch ein bißchen „destruktive“ Aktivität ergänzen, oder ab und zu ein Student seiner selbst und dieses Lebens überdrüssig den eigentlich zur Verbildung bestimmten Geist durch einen letzten Sprung endgültig aufgibt. Solche bedauerlichen Fälle von Unverantwortlichkeit sind hier wie überall der unvermeidliche Ausschuß der strikt geübten Verantwortlichkeit bei der Wahrnehmung der vorgeschriebenen Freiheit der Wissenschaft, die den Beton zwischen 8 und 18 Uhr belebt. Die „Bochumer Schule“, deren wissenschaftlicher Geist von dem Gedanken beseelt ist, alles Theoretische auf seine „gesellschaftliche Relevanz“, auf seine „Bedeutung für die Praxis“ abzuklopfen, hat schon rein äußerlich nie Zweifel darüber aufkommen lassen, wofür sie taugt und wie sie zu absolvieren ist. Ohne großes Aufhebens davon zu machen und noch ehe die Studentenbewegung den Muff unter den Talaren durch mehr „Praxisbezug“ hinwegfegen wollte, ist in Bochum die Hochschulreform verwirklicht worden, so daß hier niemals der Verdacht aufkommen konnte, mit der Verpflichtung auf die gesellschaftliche Praxis könnte anderes gemeint sein als die Verpflichtung auf die Ansprüche des Staates an eine genügende Schar sattelfester Agenten seiner Notwendigkeiten.

Lernfabrik keine Selbstmorduni

Und wo andernorts die alte Ordinarienherrlichkeit mit der zu ihren Füßen sitzenden treuen Schülerschar erst nach einigen Jahren der studentischen Unruhe, der professoralen Querelen mit der Kultusbürokratie und der inter- und innerfakultativen Mauscheleien sich in den Stand einer modernen Massenuniversität versetzt hat, da haben in Bochum von allem Anfang an aufgeschlossene Wissenschaftler aller Couleur im Verein mit den saatlichen Planern das Modell einer Lernfabrik in die Tat umgesetzt, in der die höheren Schüler des Reviers ihre neun höheren Jahre bruchlos in eigener Verantwortung durch vier bis sieben weitere vollenden können, ohne von den Illusionen wissenschaftlicher Freiheit oder gar von des kritischen Gedankens Blässe unnötig angekränkelt zu werden. Die Sorgen, die alle Beteiligten dieser staatlichen Ausbildungsstätte mit sich herumschleppen, sind deswegen auch ein wenig anders gelagert als an mancher aufgefrischten altehrwürdigen alma mater oder inzwischen in die Wechseljahre gekommenen Reformuniversität. Ersparen wir uns also den mühsamen Rundgang durch die „öde und eintönig wirkenden Flure in den meisten Uni-Gebäuden“, zumal „die Meinung über das interne Informationsund Lenksystem (Wie finde ich den Seminarraum?) unter den Universitätsangehörigen umstritten“ ist, es „bei den öffentlichen Verkehrsmitteln hapert“. „Manche brauchen Jahre dafür, bis sie ihn gefunden haben: den besten Weg zur Uni“. Wir nicht! Er führt über die Selbstdarstellung der Universität und ihrer Mitglieder, vorbei am Anhaltebahnhof für Uni-Tramper mitten in die geistige Mitte dieser Anstalt, die – soviel sei verraten – sich irgendwo zwischen der offiziellen Stellungnahme

„Den Bochumern geht es besser mit ihrer Uni als vielen anderen Städten mit jungen Universitäten“

und der studentischen Selbstversicherung liegt:

„Keine Selbstmorduni. Laßt Euch nichts vormachen: Die Rub ist keine Selbstmorduni. Die Selbstmordrate liegt nicht höher als bei anderen Unis. ... Deshalb: Kümmert euch um eure Kommilitonen, bildet Fahrgemeinschaften und sprecht auch mal die kontaktarmen Leute an!“

25 000 Ausbildungsplätze brauchen ein Profil

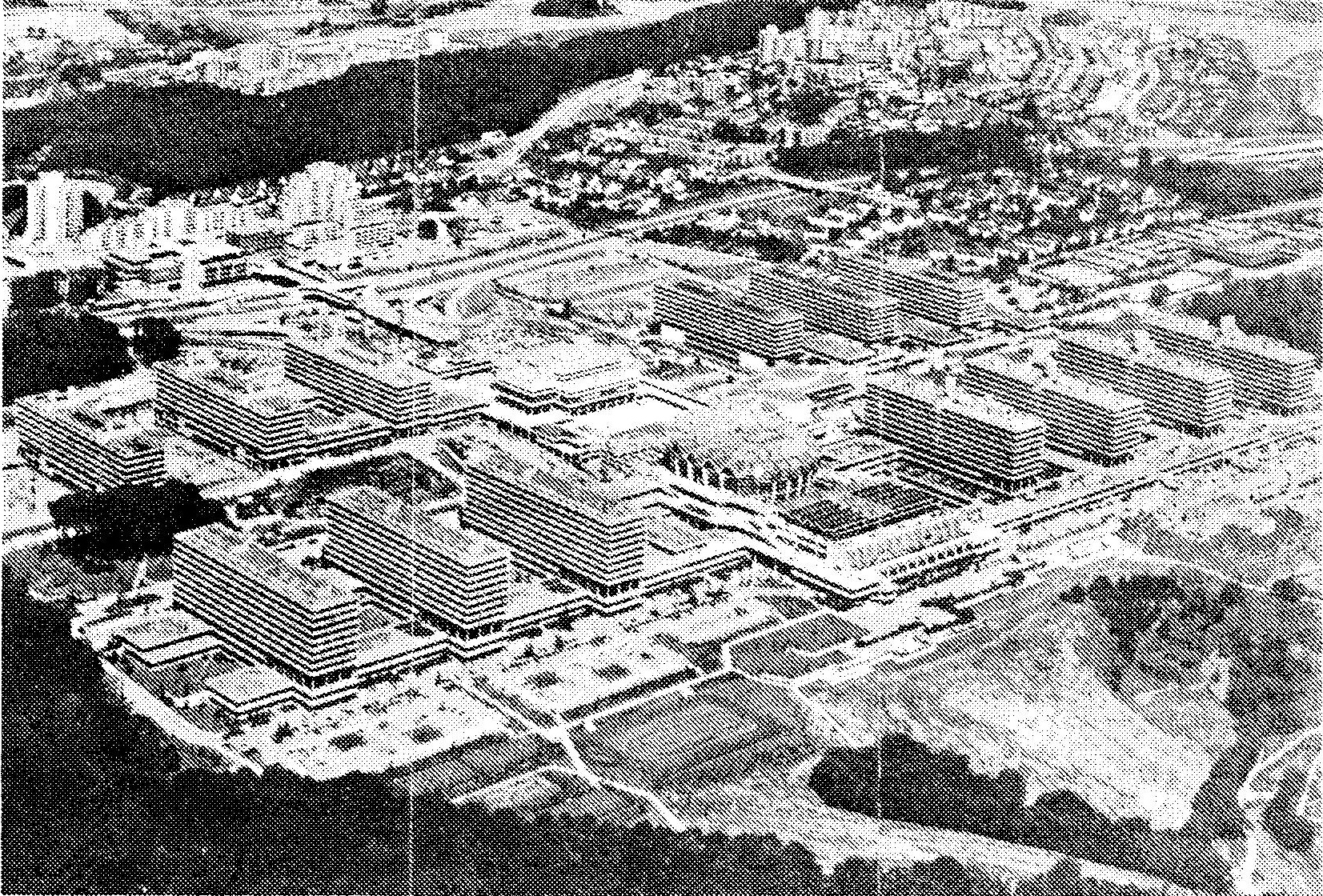

Wo sich an die 30.000 Menschen in einer staatlichen Lehranstalt im Namen der Anforderungen von Wissenschaft und Staat tagtäglich versammeln, da gehört ein Geist über sie; und wo die ehrwürdige Tradition fehlt, mit der renommierte Kaderschmieden ihren höheren Dienst am Ganzen zu verklären pflegen, gilt es um so mehr für das eigene Selbstbewußtsein und das Ansehen in der Welt, die etwas vom höheren Auftrag heutiger Vulgärwissenschaft versteht, zu tun. So tritt die Bochumer Schule unermüdlich ihr Selbstverständnis vor der öffentlichkeit breit und dabei den Beweis an, daß sich aus der umstandslosen Zurichtung des eigenen und anderer Köpfe für die Nation durchaus ein akademischer Glanz gewinnen läßt. Aus Raum („imposantes Volumen“ „mitten auf einer grünen Wiese“), Zeit („in 14 Jahren 25 000 Ausbildungsplätze aus dem Boden gestampft“) und staatlichem Auftrag („Entlastungsfunktion“ für die anderen Hochschulen des Landes) wird eine eigene ,,Konzeption“, wenn man sie zum Schauplatz eines geistigen Ringens macht:

„Bochum hatte die besonders schwierige Pionieraufgabe, aus dem Schatten der traditionellen Hochschulen herauszutreten. Es hat sich in einem wirklich beachtlichen Akt der Emanzipation an einer geographisch ungewöhnlichen und unakademischen Stelle entwickelt, profiliert und schließlich auch behauptet. Daß dies der Ruhr-Universität gelungen ist, spricht eindeutig für die Konzeption ihrer Gründung.“

Deshalb kommt selbst den paar organisatorischen Neuerungen an der RUB, der „Gliederung der Universität in Abteilungen“, durch die die Verwaltung effektiviert und Kosten für Institute gespart wurden, eine höhrer Bedeutung zu: Aus der staatlichen ökonomisierung der Ausbildung wird ein universitäter Beitrag zu ihrer Qualitätssteigerung:

„Es handelt sich hierbei keineswegs nur um eine neue Organisationsform des Wissenschafts- und Studienbetriebs, sondern um eine äußere Gestaltung, welche die Inhalte prägt. In welcher Weise Fächer einander zugeordnet sind und die Möglichkeit haben, ohne Barriere sich zu begegnen“ (hallo Nachbar, ich heiße Soziologie, und wie heißt Du?) „und anzuregen, ist für ihre Profilierung und damit für das Ansehen der Universität von größter Bedeutung.“

Wie es sich für einen verantwortungsvollen Diener gehört, der in Erfüllung der Aufträge seines Herrn seinen Selbstwert gewinnt, den er stolz aller Welt präsentiert (wobei immer nur herauskommt, daß er ein untertäniger Diener ist), geben die Rub-Repräsentanten auch dem Beschluß der Landesregierung, kein Geld für die klinische Ausbildung der Medizinstudenten zur Verfügung zu stellen, eine positive Wende. Sie verstehen sich darauf, aus der vorgegebenen Kosten-Nutzen-Kalkulation stets das Beste und ein „Modell“ zu machen, das den universitären Konkurrenten zur Nachahmung empfohlen wird:

„Das Bochumer Modell ist die positive Antwort der Ruhr-Universität auf den schmerzhaften, negativen Entscheid der Landesregierung, Planung und Durchführung des Ausbaus der klinischen Medizin hier auf unabsehbare Zeit auszusetzen.“

das Modellhafte dieses „Novums in der deutschen Universitätslandschaft“ besteht darin, die Kosten für die klinische Ausbildung dadurch zu minimieren, daß die Studenten einfach auf ein paar umliegende Krankhäuser verteilt werden, die auf Ausbildung nicht eingerichtet sind. Was der Bochumer Ausbildung zum Ruhme gereicht:

„Jedermann weiß, wie in Zeiten des Überflusses die Idealvorstellung einer medizinischen Fakultät auszusehen hat und wie sie zu verwirklichen ist. Es gehört zu den Aktivposten der Ruhr-Universität, eine Alternative entwickelt zu haben, als das Optimale nicht zu erreichen war.“

Angesichts einer so gekonnten Absage an irgendwelche Idealvorstellungen von Ausbildung darf man sich stolz in Positur stellen und aus der Tatsache, nicht zum Kreis der bundesdeutschen Reformuniversitäten gerechnet zu werden, bescheiden die eigene Fortschrittlichkeit ableiten:

„Wenn der Ruhr-Universität das epitheton ornans einer »Reformuniversität« von der Landesregierung vorenthalten wird und sie als Großuniversität darauf auch kaum Anspruch erheben kann, so sollte sie doch aus eigenem Recht und eigener Initiative eine Universität der Reform sein, an der man für die Entwicklungen in der Wissenschaft und in der Gesellschaft offen ist, sie permanent reflektiert und an ihr aktiv teilhat.“

Nomen est omen – Ruhr-Universität

Für ein universitäres Profil in der Öffentlichkeit ist bekanntlich nichts so geeignet wie die Umwelt, in die sie hineingesetzt worden ist – wenn sie aus universitärer Sicht begutachtet wird. Gerade aus dem Gegensatz von Kopf- und Handarbeit läßt sich ein „epithetons ornans“ schustern, wenn man die Verachtung des einfachen Volkes in das Gewand einer innigen Gemeinsamkeit kleidet. Der „große und eindeutig profilierte Raum, in dem sich die Universität befindet“, hat seine „Universität des Reviers,“ und die Universität hat ihren „Kumpel Anton“. Die Gründung einer Uni im Revier wird vom (fahrt-)kostensparenden Beitrag zur Vergrößerung des bundesdeutschen Akademikerstandes zu einem Akt ausgleichender Gerechtigkeit für die bis dahin bundesweit benachteiligte Revier-Bevölkerung:

„Es waren die Energie von der Ruhr und unsere Arbeit, die der deutschen Wirtschaft den erforderlichen Rückhalt gaben. Ohne unsere Energieleistung hätte der Wiederaufbau manches Jahr länge gedauert. Es war eigentlich ungerecht, daß eine so wichtige Region sich ihre Führungskräfte nicht selbst heranziehen konnte.“

Seit 1965 dürfen die Arbeiter sich freuen, daß ihre: Antreiber und Aufpasser endlich vor Ort herangezogen werden.

Andere Bochumer Geschichtsschreiber kommen ohne einen solchen Umweg auf das Wesentliche zu sprechen. Sie ersparen sich den Hinweis auf den Gegensatz zwischen Wissenschaft und Arbeit, indem sie „Kumpel Anton“ gleich selbst zum Studenten machen:

„Seit 1965 darf .Kumpel Anton' studieren. Der Pott hat seine Universität. Sie steht in Bochum, im Herzen de;; Reviers, und heißt – wie kann es anders sein – Ruhr-Universität.“

Und wenn man schon einmal dabei ist, sich ins rechte Revier-Licht zu setzen, kann der Uni- Rektor auch endlich einmal mit dem Vorurteil aufräumen, daß eine Akademikerlaufbahn, die von Arbeit freisetzt, nicht mit ehrlicher Anstrengung verbunden wäre, und mit der willigen Strebsamkeit seiner Zöglinge Punkte im nationalen Uni-Prestige-Kampf machen:

„Der Ruf, »Arbeitsuniversität« zu sein, ist in meinen Augen kein Makel, er ehrt uns.“

„Ich wünsche, daß die Öffentlichkeit sich jenen allgemeinen Eindruck einprägte, der für uns hier eine Selbstverständlichkeit ist, daß nämlich an dieser Ruhr-Universität gearbeitet und nochmals gearbeitet wird.“

Die kleinen Unterschiede zur Fabrik mag er freilich nicht unterschlagen: Dort wird bestenfalls für die Mehrung des nationalen Reichtums gearbeitet, während im „Ameisenhaufen von Forschung und Lehre“ „mehr als 4 900 Beschäftigte den Wissensstand der Menschheit vorantreiben.“ Damit „Kumpel Anton“ das auch sieht, darf er einmal im Jahr seine Universität besuchen:

Mit der gebotenen Distanz des Akademikerstandes präsentieren die Uni-Angehörigen den staunenden Besuchern ihre Arbeitsplätze und ihr herablassendes Verständnis für das einfache Volk, das sich dann auf dem Uni-Volksfest bei „Film, Tanz und Musik“ tummel darf, wo „bis spät in die Nacht die Wellen hochschlagen“. Der Erfolg der Präsentation universitärer Arbeitsplätze beim arbeitenden Volk bleibt nicht aus, wie z. B. bei

„Fritz W. (32), Dreher: »So sauber habe ich mir die Uni nicht vorgestellt!«“

Der Rektor dankt anläßlich eines solches Festtages auch mal mit Sprüchen, die man sonst nur von drüben kennt:

„Wenn Sie heute nur ausnahmsweise hierhergekommen sind, dann sei Ihnen zugerufen: Diese Universität gehört dem Volk, sie ist Ihre Universität.“

Und wer es nicht glauben will, dem kommt die Wissenschaft modern wissenschaftlich mit der Statistik: auch wenn die Tatsache, daß 19% der Studenten Arbeiterkinder sind, nur beweist, daß 81% der Studenten keine Arbeiterkinder sind.

Der Revier-Approach

Dem fachkundigen Publikum wird in ,,Rub-aktuell“ dem offiziellen Organ der Uni, vorgeführt, daß auch im Alltag wissenschaftlicher Arbeit der „Auftrag“ emstgenommen wird, „eine Universität des Reviers“ zu sein. Und weil Kumpel Anton schließlich nicht studiert, sondern arbeitet, und die Wissenschaft dazu dient, daß im Revier gearbeitet wird, präsentiert sie praxisnahe Vorschläge wie „Kumpel Anton“ bei Arbeitslaune zu halten ist.

Durch die Kurzfassung seiner neuesten Forschungsergebnisse über „Technische Denkmäler“ demonstiert z.B. Prof. Timm vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und Technikgeschichte sein Bemühen, den Geschichts- und Arbeitslehreunterricht an den Schulen „didaktisch zu beleben“:

„Technische Denkmale“ (das sind „Denkmale der vergangenen Industrielandschaft“ wie zum Beispiel „hohe Schlote und Zechentürme“) „bilden sich im sogenannten Zeitalter der Maschine und seinem unmittelbaren Vorfeld. Sie sind im Zeichen der Industrialisierung ein Ergebnis einer Konzentration der Produktion in dem, was man seit dem 18. Jahrhundert Fabrik nennt... Ein Rückblick auf die Entwicklung solcher Maschinen und des sie umgebenden Arbeitsraumes erleichtert den interessierten Betrachtern das Erkennen von Zweck und Funktion eines Produktionsablaufes, überhaupt den Sinn des Produktionsvorganges.“

„Hier wirkt eine Exkursion vor Ort oft Wunder.“

Ein Rundgang durch aufgelassene Zechen soll also den Hauptschülern den tieferen „Sinn der Produktion“ klarmachen, in der sie zu allem anderen als technischen oder ästhetischen Zwecken später verschlissen werden. Immerhin ein interessanter Tip zur Bereicherung des Unterrichts.

Praxisnäher erscheinen da allerdings die Forschungsbemühungen des Psychologen Hörmann (!), der die staatliche Sorge um die arbeitskräftezehrenden Hörsorgen der Arbeitsmänner auch außerhalb der Fabrik zu der rhetorischen Frage veranlaßt hat:

„Kann Lärm angenehm sein?“, um einen „Beitrag zu leisten zur Problematik der ,Grenzen der Zumutbarkeit' „, der „z.B. in der Städteplanung zu verwerten“ wäre: Da „eine Verschiebung der Grenze des Zumutbaren um nur 3 Phon den Staat und damit seine Bürger mehrere Millionen kosten“

würde, steht die Antwort des Psychologen fest. Lärm kann nicht nur, er muß angenehm sein, was schließlich keine Frage des Lärms, sondern des Willens ist. Um schlagende Beispiele ist er nicht verlegen: Die Berliner Bevölkerung hat zu Zeiten der Blockade ja auch den Fluglärm als „beruhigend empfunden“, und nicht die hörbare Tatsache, daß die Flugverbindung nach Berlin aufrechterhalten wurde. Warum soll sich die Revierbevölkerung nicht eine Blockadesituation einbilden können. Oder noch einfacher: Die Anwohner verkehrsreicher Straßen sollten sich einfach als permanente Teilnehmer eines Autorennens fühlen, wo – so Hörmann – erwiesenermaßen die Zuschauer deswegen hingehen, weil sie den Lärm so „angenehm“ finden ... :

„Es geht nicht darum, eine wissenschaftliche Grundlage dafür zu finden, die Zumutbarkeitsgrenze möglichst hoch, sondern möglichst bedürfnisgerecht (!!) anzusetzen. Wie wichtig die Beantwortung dieser Frage ist, wird auch (!) deutlich, wenn man ihre möglichen finanziellen Folgen betrachtet.“

Im demonstrativen Einsatz für die staatliche Revierpflege kennt die Wissenschaft also keine Zumutbarkeitsgrenzen!

Heißer Draht zur Volkswirtschaft

Deswegen bemüht sich die RUB gegenüber dem Teil der öffentlichkeit, der am „Tag der offenen Tür“ nicht zugegen ist, programmatisch die Kluft zu schließen, die zwischen den Ergebnissen einer geistigen Staatsinstitution und den einzelbetrieblichen praktischen Erfordernissen an die Wissenschaft bestehen. Für die Industrie steht 364 Tage die Tür offen:

„Als erste Universität der Bundesrepublik Deutschland hat die Ruhr- Universität Bochum eine Kontaktstelle für den Informationstransfer zwischen Universität und Industrie eingerichtet.“

Wenn die RUB den Unternehmern an der Ruhr die Information zu bieten weiß, daß „die schnellere industrielle Auswertung“ ihrer Forschungsergebnisse ein „früheres Zurückfließen des erzielten Gewinns“ in ihre Betriebe ermöglicht, dann weiß sie natürlich auch, daß diese Information für jeden ordentlichen Kapitalisten ein alter Hut ist. Die Uni-Kontaktstelle ist daher auch weniger Hilfe fürs Kapital, die sich in dessen Bilanzen niederschlägt, wohl aber die eindrucksvolle Demonstration dessen, daß an der Ruhr-Universität für ein Klima gesorgt wird, in dem die ohnehin gesicherte Nützlichkeit der Wissenschaft fürs Kapital noch eigens zur Schau gestellt wird. Aus diesem Grund kam die RUB auch auf den kuriosen Einfall,, auf der diesjährigen Hannover-Messe einen Stand aufzustellen:

„Den Besuchern aus Industrie und Verwaltung soll dabei vor allem der Eindruck vermittelt werden, wie vielseitig Universitäten sind und welche Kooperationsmöglichkeiten sie der Wirtschaft bieten können.“

Für ein ordentliches wechselseitiges Geschäft bedarf es halt auch der Demonstration, wie erfolgreich Bochumer Wissenschaftler arbeiten bei den Forschungsprojekten, die ihr direkt zugutekommen. Und wenn die Universität stolz von sich behauptet, daß es an der Ruhr-Universität den „privat genutzten Uni-Wissenschaftler“ nicht gibt, dann deshalb, weil die private Auftragsforschung auch in Bochum offiziell abgesegnet ist:

„Drittmittel aus der Industrie werden auch in Zukunft über die Kontrollinstanzen Rektorat und Ministerium fließen müssen.“

... und eine Nebenleitung zur Gewerkschaft

Wo die RUB aller öffentlichkeit beweisen will, daß ihr akademischer Geist in den Seminarräumen und Labors im Geise immer schon an anderer, unakademischer Stelle weilt, was sich praxisnahe Ausbildung nennt, da darf auch die dritte Säule unserer Gesellschaft nicht fehlen, der staatstragend organisierte „Kumpel Anton“. Allerdings dringt hier die organisierte Wissenschaft auf die Freiheit, die sie der Unternehmer seite willig in Gestalt der Verantwortung fürs Ganze und fürs Einzelne zum Gebrauch angeboten hat. Die Uni hat mit der IG-Metall einen Kooperationsvertrag geschlossen, in dem sie Wert auf die Feststellung legt, daß die Gewerkschaft ihren Einfluß dahingehend geltend macht, daß die Uni so ausgerichtet bleibt, wie sie ist:

„Beide Partner gehen davon aus, daß die Universität aufgrund ihrer verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Aufgabenstellung einem Neutralitätsgebot unterliegt und daß der Vertrag entsprechend dem Grundgesetz der Freiheit von Forschung und Lehre einzelne Mitglieder der Universität nicht zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen verpflichten kann.“

Anders als das Kapital, welches sich der Ergeb - nisse der Wissenschaft selbstverständlich bedient, ist die Gewerkschaft peinlich darum bemüht, auch nur jeden Anschein einer eigennützigen Kooperation mit der Uni zu vermeiden. Stattdessen verspricht sie der Uni, im Interesse einer „zukunftsweisenden Bildungsarbeit“ gerade die Ausbildung zu unterstützen, wie sie im Interesse von Staat und Kapital betrieben wird. Der Gewerkschaft wird dafür die Ehre zuteil, den DGB-Vorsitzenden Vetter in der „Gesellschaft der Freunde der Ruhr-Universität“ als Kassenwart Verantwortung tragen zu lassen und einmal jährlich zusammen mit der Uni eine „Woche der Wissenschaften“ bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen gestalten zu dürfen, die

,,bisher niemals eine Einbahnstraße gewesen ist die man nur in Richtung auf das Publikum befahren habe“, sondern die „stets auch auf die Universität zurück „wirkte, indem dasselbe Thema – z.B. „Leistung – Bedingung und Hindernis für Selbstverwirklichung“ –

nicht nur außerhalb der Uni, sondern am nächsten Tag auch in ihr diskutiert wurde.

Das Studienrevier

Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Das akademische Jungvolk, das sich zielstrebig vom morgendlichen Schichtbeginn um 8 00 (ein Dozent: ,Früher können wir leider nicht beginnen“) bis gegen 16 00 Uhr für seinen späteren einträglichen Dienst an der Menschheit im und außerhalb des Reviers verdummen läßt, bereitet durch seine studentische Pflichterfüllung nicht nur der universitären Selbstdarstellung den Boden; es legt durch seinen studentischen Lebenswandel, sein akademisches Selbstverständnis und durch die Besprechung seiner Sorgen Zeugnis ab von einer Geistesverfassung, die der ihrer Lehrer in nichts nachsteht. Die ja auch an anderen Unis nicht gerade unübliche Selbstverantwortung, die von allem wissenschaftlichen Ballast wie ernsthaften Begründungen, unvoreingenommenem Nachdenken, kurz von allem Anspruch auf Wahrheit gereinigten Anforderungen der praxisnahen Ausbildung auch praxisnah zu erfüllen, ist unter den RUBlern nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern macht auch ihr Selbstbewußtsein aus. Man ist Pennäler und will nichts anderes sein, und der geregelte Wechsel zwischen Schulbetrieb und Feierabend sorgt dafür, daß der Gedanke, akademische Freiheit könne etwas anderes sein als die Notwendigkeit, sich für den angestrebten Beruf zielstrebig durchzulernen, erst gar nicht aufkommt. Nach dem täglichen Eifer, das vulgärwissenschaftliche Lehrangebot sich nicht durch den Kopf gehen zu lassen, sondern in ihn prüfungsgerecht hineinzubringen, hat man dann sein Bierchen verdient – wenns geht unter seinesgleichen. So kann man denn im Umkreis der „Betonwüste“ die Stätten eines freien Studentenlebens aufsuchen und in der heimeligen Atmosphäre von „Summa cum laude“, „Gaudimax“ zwischen Wandmalereien Alt-Heidelberger Studentenlebens standesgemäß seine Kontaktarmut überwinden. Wer dauerhafte Verbindungen sucht, stürzt sich einfach in das blühende Verbindungsleben, das auch in Alt-Heidelberg nicht besser sein kann. Weil alles so schön organisiert und selbstdiszipliniert ist und auch bleiben soll, bastelt auch die Bochumer Studenten Zeitung des AStA fleißig mit an der Uni-Ideologie und an der Information für Neuankömmlinge, wie sie sich am schnellstens zurechtfinden:

„Der beste Weg zur Uni“, „Parkchaos“, „Wir bieten Hilfestellung“. „Ist euch ja sicherlich auch schon passiert: Was – nach Bochum mußte? Ach du scheiße, in diese Betonwüste, Oder: Armes Würstchen, da kannste im Ruhrpott ordentlich Staub schlucken,“ ,.,,. ein Lehr- und Lernlabyrinth ...“

„Ich bin jetzt vier Jahre an der RUB und würde eher den Begriff »Campus-Uni« verwenden. Denn die geballte Betonladung hat auch ihre Vorteile: Bochum ist die Uni der kurzen Wege ... Außerdem gedeihen auf dem Umgelände nicht nur Bananen und Kakaobäume, in manchen Innenhöfen des G- und N-Bereiches fühlen sich Gänse, Enten und Kaninchen heimisch.“ „Kühe vor der Uni“, „Anhängliche Vierbeiner im Uni-Innenhof“ usw. So werden neuankommende Zweibeiner pro forma angemacht, die Uni nicht nur nützlich zu finden und ihr Studium runterzureißen, sondern das Campus-Leben auch noch gemütlich zu empfinden, damit aus der geistigen Zuchtstätte auch eine wirkliche alma mater wird, in deren erquickender Umgebung sich die selbstverantwortlichen Schulkinder wohlfühlen und mit Freude und Engagement studieren und miteinander kommunizieren. |

|

Der ideale Betonstudent

Deswegen entspinnt sich neben dem prächtig funktionierenden Ausbildungsbetrieb ein munterer Dialog zwischen den Repräsentanten der verschiedenen universitären Gruppen, der streng drittelparitätisch und durchaus RUB-charakteristisch praxisnah die rhetorische Frage wälzt, wie aus der Bereitwilligkeit, das Studium bedingungslos zu akzeptieren, ein Studenten- und staatsbürgerliches Engagement für die Institution Universität und Mitstudent gemacht werden kann. Eine Debatte, die zwar nicht auf dem Rücken der Studenten ausgetragen wird, wohl aber über ihre praktischen Köpfe hinweg.

Die Assistentenschaft veröffentlicht als Ergebnis langjähriger interdisziplinärer Forschung von soziologischen, psychologischen, ökonomischen, biologischen und forstwirtschaftlichen Jungkräften einen revolutionären Vorschlag für die Verbesserung der Lebensumstände der wissenschaftlichen und technischen Um- und Innenwelt.

Assistentenschaft Verbesserung der Lebensqualität Viele der an der RUB Beschäftigten (nichtwissenschaftliches Personal, Studenten, Mittelbau, Professoren) klagen über die bedrückende, ja oft als unmenschlich empfundene Stimmung an der Universität, deren Ursache auch in der sogenannten Betonarchitektur zu suchen ist. Die Gärtner der Universität geben sich zwar redliche Mühe, durch geschickten Gartenbau Abhilfe zu schaffen, jedoch ist dieses Unterfangen angesichts der herrschenden Umstände kaum ein Tropfen auf den heißen Stein. Auf der anderen Seite führen die meisten hier Beschäftigten geistige Tätigkeiten aus, die oft Bewegungsmangel bedeuten und die wiederum eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheiten fördert. Auf freiwilliger Basis Naturverbundenheit entwickeln (RUB-aktuell Nr. 46/1977) |

Andererseits entdeckt die Assistentenschaft gemeinsam mit der Professorenschaft in der praxisnahen Einstellung ihrer Zöglinge zum praxisnahen Geistesangebot emsthafte Mängel: Es wird nicht als Angebot, sondern als Stoff verstanden, den man zu absolvieren hat:

„Die Lehrenden klagen über apathische Gleichgültigkeit der Studenten gegenüber den Lehrinhalten und dem Lernprozeß.“

Deswegen muß sich der Studienanfänger von einem kritischen Sozialpsychologen namens Nolte, noch bevor er ordentlich motiviert sein Studium anfängt, in Form wissenschaftskritischer Ergüsse anlabern lassen, ihm fehle es an der nötigen Selbstaufgabe für die Vulgärwissenschaft: Die an einer modernen Universität gelehrte Wissenschaft

„unterliegt einer Zweckabstraktion, in deren Rahmen wissenschaftliche Erkenntnis sich auf die Rationalisierang der Mittel und Methoden bei vorgegebenen Zwecken beschränkt, die Frage nach der praktischen Relevanz der wissenschaftlichen Problemstellung und der Anwendung des wissenschaftlichen Wissens wird als außerwissenschaftüch abgetrennt und dem Machtkampf der privaten Interessen und Wertsetsungen überantwortet ... Auf die Lernstoffe wirkt sieh die zweckabstrakte Form als ein Verlust an Inhaltlichkeit aus. Der Lernprozeß wird auf die passive Aufnahme und die Einübung methodologischer Operationsregeln reduziert, die methodologische Neutralisierung des Wirklichkeitsbezugs läßt eine motivationale Beziehung des Lernenden zum Gelernten kaum zu und wird von ihm selber als Zwang zur Selbstausschaltung erlebt.“

Der „Ausweg“ aus dem so konstruierten Dilemma sind ein „paar dringende Ratschläge“ an die Adresse der Studenten, von denen jeder weiß, wie sie zu verstehen sind:

„Angesichts der beschriebenen Studienbedingungen ist den Studierenden dringend anzuraten, der konkurrenzbestimmten Vereinzelung in Gruppenarbeit oder im größeren organisatorischen Rahmen der Fachschaften entgegenzuwirken“,

zumal der Appell an die Motivation der Studenten nicht auf sich warten läßt:

„Wer kritisch reflektiert, ist natürlich dem überlegen, der das nicht tut.“

Weil aber die Uni nicht bloß eine Schule ist, sondern eine geistige Gemeinschaft junger Menschen, liefert die Uni für Anfänger die moralische Lebenshilfe gleich mit – von Du zu Du:

„Die größten Schwierigkeiten für Erstsemester und Neuhinzugezogene liegen vor allem in der Kontaktaufnahme zu anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Dabei bist Du zunächst einmal mit der sterilen Atmosphäre innerhalb der Unibetonmauem und den mangelnden Kontakpunkten an der Uni selbst konfrontiert, z.B. gibt es fast keine Aufenthaltsräume für Studenten, und das an einer Uni mit der höchsten Pendlerquote aller westdeutschen Universitäten.“ (Informationen für Studienanfänger)

Glückliche Universität, die mit solcherlei,,größten Schwierigkeiten“ zu kämpfen hat! Wer wollte im übrigen schon glauben, daß es die Beschaffenheit der Wände ist, die Studenten zu wandelnden Betonmauern macht, wer wollte dieses Klagemauerlied schon so mißverstehen, daß hier die Abwesenheit eines in einschlägigen Häusern ungemein praktischen Kontakthofs ernsthaft bedauert würde. Die moralischen Anweisungen zum besseren Studentsein lauten anders:

„Warte nicht, bis andere auf Dich zukommen, bis andere etwas tun, werde von Anfang an selbst aktiv und gestalte Dir eine soziale Umwelt, mit deren Rückendeckung Du Dich besser einleben kannst. Dazu gehört als erster Schritt, daß Du Dir den Wunsch und die Notwendigkeit von sozialen Kontakten bewußt machst. An zweiter Stelle steht ihre Planung und Durchführung.“

Gerade an einer Universität „mit der höchsten Pendlerquote“ ist es angebracht, darauf hinzuweisen, daß ein Studentenleben nicht mit der letzten Übung am Tage beendet sein muß. Ein richtiger Student sollte sich eben um mehr kümmern als um das Bestehen seines Examens, und der Bochumer Clou besteht darin, daß es die Universität ist, die solches ihren Mitgliedern laufend ins Studienbuch schreibt. Von Sportgruppen bis zum ,Musischen Zentrum“, den Studentengemeinden über die Frauengruppen bis zur „Homosexuellengruppe Schwub“, von Kneipen in Uninähe bis zu den „verschiedenen politischen Studentengruppen“ bietet sie an, womit ein Student „in einer traditionellen Universitätsstadt“ seine Freizeit verbringt. Mit solchen Anmachereien seitens der Universität ist auch bereits das Terrain beackert, das sich „verschiedene politische Studentengruppen“ zum Programm machen. Was bleibt da der dritten Fraktion noch übrig, als konstruktiv mitzuwirken.

Die Rechten, die von Zeit zu Zeit den AStA gestellt haben, starten unter dem Slogan „Bochum ist nicht Sibirien“ (RCDS), weil es ihnen darauf ankommt, daß man nur ja nie vergißt, worum es bei der Klagerei um die Beton-Uni geht, trauern über das mangelnde staatsbürgerliche Engagement ihrer Adressaten –

„Eine Studienzeit, die einzig dazu verwendet wird, möglichst hohe Qualifikationen zu erwerben, um dann in ein sicherlich fragwürdiges (!) »freies« Marktwirtschaftssystem fraglos (!) überzuleiten, sind verlorene Jahre, ist eine verlorene Zeit.“ (SLH) –

und „gestalten unsere RUB-Umwelt“ (SLH), indem sie für die Studenten eine graue Wand mit bunten Bildchen vollmalen.

Der MSB/SHB plagt sich mächtig damit ab, daß der von ihm stets geforderte ,Praxisbezug“ so fraglos anerkannt ist, wie er es sich nicht hat träumen lassen, und wird darob in den Roten Blättern betonpoetisch:

„RUB. Obwohl die Sonne in den lichten Betonnebel und auf gelbes Laub schien, / goldener Oktober –t schön trotz seines Werbenutzen –, / lagen die Blöcke der Ruhr-Universität-Bochum / bedrohlich / wie eine Flottille von Kriegsschiffen auf dem flachen Hang. / Für und gegen wen zieht hier die Wissenschaft zu Felde? – / Ausgerichtet! / Wie Schlote stemmen sich die oberen Enden der Fahrstuhlschächte in den Himmel, / häßlich grau, / abstoßend, / mit dem Schmutz der Ruhrgebietsluft bedeckt, / ... den Blick freigegeben auf volle, übervolle Seminare, / wenn beim Betreten der Särge der Wissenschaft / die Gebäude schamhaft, nur teilweise bedeckt, / die erkrankten Eingeweide zeigen. / Von unten ahnt man das Rumoren der Motoren, / aus den Höhlen der Blechlawinen, / die jeden Morgen Menschen bis an die Stätte, / – ja, ja Stätte der Freiheit des Geistes ... / ... so wie man uns erzählt ... – / tragen. / Und doch arbeiten und leben hier Menschen, / trotz der höchsten Mord-Selbstmordrate aller, / aller Universitäten in der Republik des bundesdeutschen Kapitals, / nicht nur zu dessen Nutzen.“

Während der MSB-Barde wenig schamhaft sein politisches Blech in Versform vorstammelt, gestalten die Basisgruppen, die derzeit den AStA- Vorsitz stellen, gemeinsam mit dem Rektor eine musikumrahmte Immatrikulationsfeier und fordern die Studenten auf, neben ihrem vorgeschriebenen Studienplan auch mal „woanders reinzuriechen“ und je nach Neigung länger zu studieren, was sie als „kritisches Studium“ verstanden wissen wollen. Der Rektor ist voll auf ihrer Seite und ruft den Erstsemestern unermüdlich zu: „Seien Sie kritisch!“ Es gilt eben immer noch die gute alte Schulweisheit: „Immer auf dem Wege sein, das heißt Bildung!“, auch wenn für den universitären Alltag die Anweisungen genügen: „Fußgängerüberwege benutzen“ „Vom Westen her unbequem“.

aus: MSZ 29 – Mai 1979