Die Marktwirtschaft und ihr Selbstverständnis:

|

|

Die Konjunkturkurve hat Sorgen mit dem Bauch: die westdeutsche Wirtschaft stagniert. Woran sie einst ihre reine Freude hatte und ihr Prunkstück, der Autoindustrie, wird die Krise augenfällig. Ford zu Köln ist kleinlaut und tritt kürzer. Selbst die Geschäftspost, so meldete jüngst „Der Spiegel“ hat man von DIN A 4 auf DIN A 5 umgestellt, beschreibt sie beidseitig und mit kleinstem Zeilenabstand auf rauhem Papier. Hier besinnt sich der Kapitalismus auf seine vornehmste Tugend, die Sparsamkeit im Umgang mit dem Material, dort ruft er den Staat an: Endlich „durchstarten“ fordert die Bauindustrie. Staatsaufträge sollen die Auftragsbücher wieder füllen.

Der Staat seinerseits lauscht dem Orakel der fünf Weisen von den Wirtschaftsinstituten und vernimmt einen Spruch, der sich an die Gewerkschaften richtet: Nur sechs Prozent mehr im nächsten Jahr, dann können Ende 1975 wieder alle bis auf 600 000 einen Arbeitsplatz finden. Wieder einmal ist das „beste aller Wirtschaftssysteme“ in ernste Schwierigkeiten geraten. Solche begleiten es seit den Kindertagen: „Nicht ein heftiges Fieber hat den robusten Körper unserer Industrie niedergestreckt, vielmehr ist er von einem schleichenden Übel befallen.“ So klagte schon ein italienischer Ökonom des 16. Jahrhunderts und die Metaphorik zeitgenössischer Wirtschaftsstrategen ist die gleiche geblieben: „Das Gift der Inflation zerstört den marktwirtschaftlichen Organismus“ und „Grippeschauer“ durchschütteln den Markt.

Zur Lösung der anstehenden Probleme werden zahlreiche Vorschläge gemacht, die trotz aller Verschiedenheit in einem sich einig wissen: „Wir müssen die gegenwärtigen Schwierigkeiten mit marktwirtschaftlichen Mitteln lösen!“ Die Marktwirtschaft ist dem Demokraten genauso heilig wie die Demokratie und wer sich gegen sie versündigt, versündigt sich gegen die Natur. Auf das Widernatürliche an den Kritikern der Marktwirtschaft hat ihr moderner Vater Ludwig Erhard hingewiesen, der die literarischen Anpinkler seines Geschöpfs als Pinscher charakterisierte. Die Pinscher haben auch zu kläffen aufgehört und lauschen gemeinsam mit den übrigen Bundesbürgern den Worten des gegenwärtigen Wirtschaftsministers, der aus Vaters Büchlein der goldenen Wirtschaftsweisheiten das Mahnwort vom Maßhalten wieder entdeckt hat und damit den Problemen eines ökonomischen Systems zu Leibe rücken will, das periodisch von Krisen befallen wird, ohne daß sie sein Selbstbewußtsein bislang ernsthaft erschüttern konnten. Diesem wollen wir uns zuwenden und die Sprüche der Marktwirtschaftler abklopfen, um herauszufinden, was das eigentlich für eine Wirtschaftstheorie ist, die sich öffentlich fast nur in Sprüchen darstellt.

Verspürt ein Mensch morgens nach dem Aufstehen den Wunsch nach einem Joghurt, so wirft er sich eine Jacke über und eilt ungewaschen und ungekämmt zur Milchfrau an der Ecke, legt – unter deren abschätzenden Augen – 50 Pfennig auf den Tisch, bekommt – ungeachtet seines liederlichen Aussehens – ein Joghurt, und eilt wieder zufrieden in die warme Stube zurück.

Die selbstverständlichste Sache der Welt und niemand denkt sich etwas dabei. Ein Wesen nicht von dieser Welt würde allerdings staunende Augen machen und sich etwa fragen: „Wie kommt es, daß die Milchfrau tatsächlich ein Joghurt von der gewünschten Sorte vorrätig hat – obwohl sie mit dem Käufer keinerlei Absprache traf? Warum nimmt sie ein ungenießbares Stück Metall entgegen und gibt dafür ein nahrhaftes Joghurt her? Wieso übereignet sie einen Teil ihres Besitztums einem wildfremden Menschen, dessen Erscheinung auf sie offensichtlich einen äußerst ungünstigen Eindruck macht?“

Wie gesagt – Fragen, die eigentlich nur einem Außerirdischen einfallen können. Für uns sind sie keine Reflexionen mehr wert – außer, und dann plötzlich sehr intensiv, wenn der ganze Vorgang einmal nicht mehr klappt: wenn ein Joghurt 1 Billion Mark kostet, wenn die Milchfrau des Verlangenden Ansinnen zurückweist, weil er das kleine Metallstück vermissen läßt, oder weil es einfach kein Joghurt mehr gibt.

Daß so selbstverständlich dies alles nicht ist, zeigt sich schon daran, daß es einen besonderen Menschenschlag gibt, der sich gerade über dieses Geschehen hauptsächlich Gedanken macht, der sich professionell mit dem Selbstverständlichen beschäftigt: die Nationalökonomen. Sie fragen sich, warum ein Joghurt überhaupt produziert wird, wieso es zur rechten Zeit am richtigen Ort sich befindet und wie es die Leute erstehen können.

„Jede Wirtschaft muß irgendwie die drei ökonomischen Grundprobleme lösen: Was soll in welchen Mengen von allen möglichen Gütern und Diensten produziert werden? Wie sollen die ökonomischen Ressourcen zur Produktion dieser Güter eingesetzt werden? Für wen sollen die Güter produziert werden ...

Verschiedene Gesellschaften lösen diese Probleme auf verschiedene Art und Weise – durch Gewohnheit, Instinkt, Glaube oder Befehl und Gesetz und oder Befehl und Gesetz und schließlich ...“ (Samuelson)

Daß diese Probleme überhaupt entstehen, verdankt sich einer Tatsache: Schlaraffenland ist fern, die Menschen müssen arbeiten, um die Natur ihren Bedürfnissen gemäß zu machen. Die Nationalökonomie beschreibt das als „Knappheit“ – die vom Bedürfnis geforderten Gegenstände sind in der Natur nicht in ausreichender Menge bzw. überhaupt nicht vorhanden. Gesagt ist damit zugleich, daß im Begriff der „Knappheiten“ zwei ganz verschiedene Momente enthalten sind: die objektiven Naturschranken und die subjektiven Bedürfnisse. Ist aber etwas vom subjektiven Bedürfnis her knapp, dann ist das Individuum auch in der Lage, seine Bedürfnisse miteinander zu vergleichen und in eine Rangordnung zu bringen – es stellt sich ihm das Wahlproblem:

„In unserer Welt lernen bereits die Kinder, daß auf die Frage »Welches von beiden?« die Antwort »Beides!« unzulässig ist.“ (Samuelson)

Die Güter werden also in ihren Knappheiten verglichen: das eine ist – unter Berücksichtigung des Bedürfnisses – besonders selten, das andere etwas reichlicher vorhanden; und da die Bedürfnisse der Menschen als unterschiedene unterstellt sind, treten sie in ein Tauschverhältnis miteinander, d. h., sie geben sich wechselseitig das, was sie jeweils zuviel haben (Eigentum ist damit natürlich auch unterstellt). Im Tauschverhältnis messen sich also die Knappheiten, sie treten in eine Relation zueinander: dies ist der Begriff der „relativen Knappheiten“ oder „relativen Seltenheiten“. Das Spiegelbild dieser Relation der Güter ist das Preisverhältnis – in den relativen Preisen findet sich also das Verhältnis der (vorausgesetzten) Knappheiten angezeigt.

Weiter: Für den Spiegel der Knappheiten, die Preise, muß man nun das entsprechende Geld aufbringen. Dieses zählt zunächst nicht zu den relativ knappen Gütern, ist es doch beliebig herstellbar, ist selbst auch nicht unmittelbarer Gegenstand des Bedürfnisses („Geld, und zwar Geld als Geld und nicht als Ware, wird nicht um seiner selbst willen gewünscht, sondern wegen all der Dinge, die man damit kaufen kann.“ Samuelson. Warum einem das Geld meistens sehr knapp wird und zu einem eigenständigen Gut, soll uns hier nicht interessieren).

Geld wiederum liegt auch nicht nur so herum, sondern es ist als Einkommen durch irgendeine Arbeit, durch Dienste oder manchmal auch durch einen Zufall erst zu erwerben; und erst wenn man ein Einkommen hat, kann man sich in den Vergleich der knappen Güter mit einschalten. Und schließlich gibt es noch die Produktion, denn aus dem Zustand, wo Menschen sich mit Beerenpflücken ernähren, ist man ja heraus. Gesagt ist damit, daß die, die relativen Knappheiten mitbestimmenden Naturschranken veränderlich sind, aus dem Zwang der Bedürfnisbefriedigung verändert werden müssen. Die Elemente der Wirtschaft liegen nun als bunter Haufen vor uns: relative Knappheiten (Natur und Bedürfnisse), Preise, Geld, Einkommen, Produktion (Arbeit und Mittel zur Arbeit). |

|

Wer bringt das alles zusammen?

Wie hängt das nun alles zusammen bzw. wie ist es möglich, daß die ungezählten unterschiedlichen Preise, Einkommen und die davon getrennt stattfindende Produktion zu einem ordentlichen Zusammenhang sich finden?

Die Nationalökonomie hat eine Antwort: der Preismechanismus schafft es. Halten wir gleich fest, daß nicht das bewußte, gar planende Handeln der Menschen hier als regelnde Instanz auftritt, sondern – wie der einfache Name schon sagt – die getrennt von ihnen existierenden Preise übernehmen für sie diese Aufgabe. Zweifellos ist in den Preisen aber ein Handeln der Individuen impliziert – wie sich ja schon aus der Definition der relativen Preise über die Knappheitsverhältnisse ergab –, tritt aber nicht als solches zutage, sondern überläßt sich – wiederum nicht bewußt – einer vermittelnden Instanz:

„Jeder einzelne bemüht sich darum, sein Kapital so einzusetzen, daß es den größten Ertrag erbringt. Im allgemeinen wird er weder bestrebt sein, das öffentliche Wohl zu fördern, noch wird er wissen, inwieweit er es fördert. Er interessiert sich nur für seine eigene Sicherheit und seinen eigenen Gewinn. Und gerade dabei wird er von einer unsichtbaren Hand geleitet, ein Ziel zu fördern, das er von sich aus nicht anstrebt. Indem er seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er das Wohl der Gesellschaft häufig wirksamer, als wenn er es direkt beabsichtigt hätte.“ (Adam Smith, Der Reichtum der Nationen)

Die Tatsache, daß Samuelson dieses Smith-Wort als Motto für sein Kapitel über den Preismechanismus verwendet, macht deutlich, daß die „unsichtbare Hand“ der Preismechanismus ist und daß das „öffentliche Wohl“ sich im geordneten Funktionieren dieses Mechanismus herstellt, wobei dieses „öffentliche Wohl“ obendrein noch etwas von dem Willen des einzelnen gänzlich unabhängiges ist. Das selbstbezogene Handeln der Individuen kann nur dann zu einer (unbeabsichtigten) Übereinstimmung gelangen, wenn ein weiteres Moment hinzutritt, das dieses je individuelle Handeln in sich aufnimmt und in eine für alle verständliche Sprache verwandelt: diese Dolmetscher-Rolle übernimmt eben der Preismechanismus, und zwar indem er seine eigene allgemein verbindliche Sprache schafft:

„Ohne eine zentrale Entscheidungsstelle löst dieser Mechanismus eines der kompliziertesten Probleme, das man sich vorstellen kann, denn es umfaßt Tausende von unbekannten Variablen und Gleichungen. Niemand hat dieses System erdacht.“ (Samuelson, unsere Hervorhebung)

So uneigennützig und hilfreich, wie der Preismechanismus sich zunächst darstellt, scheint er nun aber doch nicht zu sein – im Gegenteil, er entwickelt sich zum rechten Quälgeist:

„Genauso wie man einen Esel (!) durch Mohrrüben oder Schläge (!) vorantreiben kann, verwirklicht der Preismechanismus Gewinne und Verluste, um zu den richtigen (!) Was-, Wie- und Für wen-Entscheidungen zu führen.“ (Samuelson; unsere Hervorhebung)

Angebot und Nachfrage: im Wechselspiel

Wie verwirklicht sich nun dieser Zwang zum Glück? Wenn gesetzt ist, daß jedes Gut und jede Dienstleistung einen Preis hat, so passiert folgendes:

„Wenn die Nachfrage nach einem Gut steigt, so wird zunächst der Preis dieses Gutes steigen. Der gestiegene Preis bewirkt seinerseits eine Ausdehnung der Produktion.

Etwas Ähnliches ergibt sich, wenn von einem Gut – beispielsweise Tee – mehr angeboten wird als die Käufer beim alten Preis nachfragen wollen. Die Anbieter konkurrieren den Preis herunter, bei dem niedrigeren Preis wird mehr Tee getrunken, und die Produktion wird eingeschränkt. Auf diese Art und Weise wird das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage wiederhergestellt …

Der Marktmechanismus ist ein Anpassungsprozeß, der auf Versuch und Irrtum basiert und gegen ein allgemeines Gleichgewicht von Preisen und produzierten und nachgefragten Mengen strebt.“ (Samuelson)

So einfach ist das also. Indem jeder vor sich hin handelt, kauft und verkauft, und sich dabei wohlweislich nach dem Peitschenschlag der Preise richtet, macht er zugleich mit bei der Festlegung derselben, hat selbst die Hand am Peitschenstock.

Wer herrscht? Der Joghurt-Käufer natürlich!

Von dieser Flagellantenheerschar erfahren wir nun, daß nicht Masochismus ihr bestimmender Trieb ist, sondern der Wunsch nach individuellem Wohlergehen, das Aufgehen in genüßlichem Konsum. Die ganze Veranstaltung findet nur dafür statt, daß möglichst viele mit möglichst viel Geld an möglichst große Gütermassen kommen. Dies ist das Prinzip der „Konsumentensouveränität“: alles geschieht nur für den letztlichen Verbraucher und er zieht letztlich, ohne es zu wissen, alle Fäden.

Wir sind wieder bei unserem Joghurt-Käufer: die Tatsache, daß er morgens ein gewisses Verlangen verspürt, setzt diesen riesigen Apparat in Gang, und ehe er sichs versieht, hat ihm die feenhafte Milchfrauenhand auch schon das gewünschte Joghurt vorgesetzt. Und an irgendeiner anderen Stelle empfängt ein wildfremder Mensch das Signal, noch mehr Joghurt herzustellen, während ein Dritter schließlich feststellt, daß seine Joghurtmarke wenig gefragt ist, er sich besser auf die Produktion von Dickmilch verlegen sollte.

Während der Konsument also unmittelbar festlegt, was produziert werden soll, übt es auf das Wie der Produktion mittelbaren Einfluß aus, indem er die Unternehmer gegeneinanderhetzt:

„Er (der einzelne Unternehmer, d. Verf.) versucht, so günstig wie möglich zu produzieren und wird durch die unbarmherzige Konkurrenz bestraft, wenn ihm das nicht auf Dauer gelingt.“ (Samuelson, unsere Hervorhebung)

Samuelson hat für das Prinzip der Konsumentensouveränität noch eine besonders pfiffige Variante; er setzt gleich ökonomischen Mechanismus und politische Form in eins, operiert mit dem demokratischen Mehrheitsprinzip:

„Was zu produzieren ist, wird durch Stimmzettel der Verbraucher determiniert, wobei die Stimmzettel Geldscheine sind und diese Wahl nicht nur alle zwei Jahre stattfindet, sondern täglich und stündlich bei jeder Kaufentscheidung erfolgt.“ (ebd., S. 67)

Und wenn schon alles so demokratisch zugeht, dann zählt auch nicht mehr, woher die Geldstimmzettel kommen: Hauptsache, ein jeder hat überhaupt ein Einkommen. Wichtig ist nur die Höhe des Einkommens, also die quantitativen Unterscheidungen zwischen den Konsumenten, nicht, wieso es zu diesen kommt.

Dieses Zusammenwirken von Konsumentenverlangen, Preisbewegungen und Konkurrenz der Produzenten nennt man im allgemeinen Marktwirtschaft. Ihr innerster Kern ist der Preismechanismus.

Während die klassische Nationalökonomie, insbesondere Adam Smith, Nachdruck auf den unpersönlichen, schicksalshaften Charakter des Preismechanismus legte und die Individuen mehr oder minder nur als Erfüllungsgehilfen fungierten, richten die Ökonomen der neueren Zeit ihr Augenmerk auf die andere Seite: daß nämlich der Preismechanismus nichts ist, wenn nicht menschliches Handeln ihn vorwärtstreibt. So schreibt Samuelson zwar:

„Der unpersönliche Mechanismus von Angebot und Nachfrage hat das bewirkt.“ (Hervorhebung im Original)

zumeist neigt er aber der anderen Seite zu:

„Ein Konkurrenzsystem mag etwas (!) unpersönlich erscheinen, ist es aber nur bis zu einem gewissen Grade.“

Der Grad, bei dem menschliche Wärme sich einstellt, ist zwar noch nicht entdeckt, doch haben unsere modernen Pfiffikusse den Widersprach gespürt: ein System, in dem die Konsumenten bestimmen und alles auf sie ausgerichtet ist, kann „nicht nur“ ein gnadenloses Zahnradwerk sein, sondern muß auch etwas mit dem Willen der Leute zu tun haben. Nur befinden sich diese Ökonomen mit solchen Gedanken schon nahe am Siedepunkt, wo sich alle ihre bisherigen Vorstellungen in Dampf auflösen.

Denn nun gleiten sie unmerklich ins andere Extrem ab und stellen sich dem Preismechanismus sehr skeptisch gegenüber: er führe zu Inflation und Deflation, zu schädlichen Machtzusammenballungen (Konzerne und Trusts), neige also – so die implizit ausgesprochene Schlußfolgerung – zur Selbstzerstörung, verwandle seine eigene innere Ordnung in Chaos.

Natürlich wird man solche Aussagen weder bei Samuelson noch bei anderen Ökonomen unmittelbar in dieser offenen Form anfinden. Sie treten vielmehr – und hier deutet sich die glückliche „Synthese“ an – in einer seltsamen Kopplung auf: die Tatsache, daß der Preismechanismus zu Inflation, Deflation, Machtzentren etc. führe, müsse einen dazu bewegen, ihn als eben doch nicht so „unpersönliches“ Geschehen anzusehen – er sei vielmehr immer wieder durch menschlichen Eingriff zu korrigieren. Andererseits kann man aber auch nicht auf ihn verzichten.

Einen Moment innegehalten: die selbständige Wirksamkeit des Preismechanismus, ohne menschlichen Eingriff alles zu regeln, wird also festgehalten (der Mechanismus soll ja als solcher bestehen bleiben) und zugleich muß dieser seiner Selbständigkeit immer wieder auf die Sprünge geholfen werden; der Preismechanismus tritt als Mittel menschlicher Wirtschaftsorganisation auf, zugleich muß man sich aber auch diesem Mittel überlassen, sozusagen beschließen, das Mittel mit den Menschen etwas anstellen zu lassen. Menschliche Planungskunst besteht also – jetzt staunt der Laie – in der bewußt eingesetzten, getätigten Nicht-Planung. Dem Preismechanismus zur Geltung verhelfen, heißt: handeln mit dem Ziel, das bewußte Handeln aufzugeben. Wir werden sehen, welch genialen Verrenkungen unsere Nationalökonomen zu diesem Zwecke sich einfallen lassen.

„Die Marktwirtschaft ist ein überaus zweckmäßiges Organisationsmittel.“ (Müller-Armack)

Als Mittel für den wirtschaftenden Menschen muß sie auch dessen sittlichen und kulturellen Werten genügen, denn

„ … es erscheint doch notwendig, darauf hinzuweisen, daß das letzte Kriterium für eine Wirtschaftsordnung auch im Geistigen ruht und nicht im Wirtschaftsleben allein.“ (Müller-Armack)

Die Wirtschaftsordnung muß der freien Individualität des Menschen, der sich ihrer bedient, gerecht werden. Dies soll gewährleistet sein durch das schon oben dargestellte Prinzip der „Konsumentensouveränität“, was nichts anderes heißt, als daß der Konsument die Möglichkeit hat, unter Berücksichtigung der im Preismechanismus sich auswirkenden Knappheitsverhältnisse die gegebenen Mittel zur Befriedigung seiner Bedürfnisse frei zu wählen und zu betätigen. Die marktwirtschaftliche Ordnung soll auf den Konsumenten zugeschnitten sein:

„Entscheidend für die Marktwirtschaft ist die strenge Hinordnung aller Wirtschaftsvorgänge auf den Konsum, der über seine, in den Preisen ausgedrückte Wertschätzungen der Produktionsbewegung die bestimmenden Signale erteilt.“ (Müller-Armack; unsere Hervorhebung)

Angesichts dieses glücklichen Umstandes muß man sich allerdings wundern, warum nun vielerorts ein heftiger Disput über den sozialen Charakter der Marktwirtschaft entbrennt. Man fühlt sich schließlich sogar noch bemüßigt, der Marktwirtschaft das Wörtchen „sozial“ voranzustellen, um sich dann mit dem befriedigten Seufzer dessen, der alles in seiner Macht stehende getan hat, in den altväterlichen Ohrensessel zurückzulehnen. Soll diese Hinzufügung aber nicht nur eine schlichte Verdoppelung sein, so muß zur Marktwirtschaft etwas neues dazugekommen sein; die Marktwirtschaft muß erst zu einer sozialen, d. h., den Bedürfnissen ihrer Mitglieder gemäßen, gemacht werden. Durch wen wohl? Durch den Staat natürlich.

„In der sozialen Marktwirtschaft greift der Staat nur im Interesse der Ordnung, des Wettbewerbs und zum Schutz wirtschaftlich schwacher Bevölkerungsgruppen ein.“ (CSU, unsere Hervorhebung)

Von jetzt an haben wir es also mit einem Verhältnis von Staat und wirtschaftlicher Ordnung zu tun, wobei beide Seiten des Verhältnisses ihre eigene, unabhängige Herkunft haben: die Marktwirtschaft bedarf zu ihrer Korrektur und Sicherung des Staates – der Staat anerkennt die Marktwirtschaft und achtet darauf, daß sie all ihre Vorzüge entfalten kann. Weiterhin bedürfen die beiden Seiten aber auch einander: die Marktwirtschaft wird erst wirklich zu einer, zu einer „sozialen“ nämlich, durch den Staat, und dieser wiederum muß sich in seinem Handeln darauf konzentrieren, eben dies zu schaffen, ansonsten er offensichtlich ein „unsozialer“ Staat wäre.

Ein Ideal und seine Anfeindungen

Der Nationalökonom, darauf angesprochen, daß er doch nun mit seiner eigenen Vorstellung von der Wirtschaft recht grob umgesprungen sei, hat eine überraschende Antwort parat: es handele sich ja in Wirklichkeit um ein Ideal und wie jedes Ideal, sei auch die vollkommene Marktwirtschaft aufgrund der schlechten Realität nicht herzustellen. Wie zweifelhaft eine solche Erklärung ist, die die eigene Voraussetzung, nämlich daß die Marktwirtschaft gerade die dem menschlichen Wirtschaften entsprechende Ordnung sein soll, einfach beiseite schiebt, ersieht man nicht zuletzt daran, wie nun der Streit zwischen den Ökonomen darüber losgeht, wie und wieviel und ob vielleicht gar nicht der große Reparierer, der Staat, in die schlechte Wirklichkeit zugunsten des Ideals eingreifen soll.

Das Spektrum der Meinungen, die sich an der Betrachtung unguter Zustände wie Weltwirtschaftskrise, Zigarettenwährung, dickbäuchige Kapitalisten neben hungernden Kindern etc. entzünden, reicht bis zum expliziten Zweifel an der Richtigkeit eines Staates selbst:

„Es wurde in der wissenschaftlichen Forschung nachgewiesen, daß die Hauptursachen für das Versagen der liberalen Marktwirtschaft nicht so sehr in ihr selbst liegen als in der Verzerrung, den sie durch den von außen kommenden Interventionismus (des Staates) seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts unterlag.“ (Müller-Armack; unsere Hervorhebung)

Scheint hier zunächst das zuvor konstatierte Verhältnis von Staat und Marktwirtschaft überhaupt angegriffen zu sein, so zeigt doch genaue Betrachtung, daß gerade in der Kritik die nochmalige Bestätigung des Staates enthalten ist: der Staat hat zu viel (Interventionismus) und „von außen“ in die Marktwirtschaft eingegriffen, d. h., er sollte sich geschmeidiger anpassen, mehr in die Eigenschaften der Marktwirtschaft sich einfühlen – wenn er es aber soll, dann heißt das auch, daß es ihn braucht.

So stellt denn auch Eucken gegen alle, die unter Verweis auf frühere Zeiten auf den Staat verzichten zu können meinen, fest:

„Ein kurzer Blick in die geschichtliche Wirklichkeit hätte zeigen können, daß die Antwort falsch ist. Der Staat hat gerade in dieser Zeit ein strenges Eigentums-, Vertrags-, Gesellschafts-, Patentrecht usw. geschaffen. Jeder Betrieb und jeder Haushalt bewegte sich tagtäglich im Rahmen solch staatlich gesetzter Rechtsnormen, mochte er kaufen oder verkaufen oder einen Kredit nehmen oder andere wirtschaftlichen Handlungen vollziehen. Wie darf man da von staatsfreier Wirtschaft sprechen?“ (Eucken)

Es geht also nicht um das Heraushalten des Staates aus der Ökonomie, wenn die Marktwirtschaft nicht funktioniert, sondern um sein bestimmtes Verhältnis zur Marktordnung.

In der „liberalen Marktordnung“ war dies durch die Tatsache gekennzeichnet, daß der Staat für die wirtschaftlichen Dispositionen der Individuen Rechtsnormen bereitstellte, die einen äußeren Rahmen für ihren Aktionsradius darstellten. Jetzt aber wird der Staat in einem anderen Sinn selbst aktiv, er verhilft der Marktwirtschaft zu ihrem sozialen Charakter. Und hier schlägt das Pendel zur anderen Seite aus: an den Staat wird nun das Verlangen herangetragen, er solle doch noch mehr tun, ja, er müsse sogar noch mehr tun. Ein aktuelles Beispiel kann dies verdeutlichen.

Ein modernes Tabakskolleg sinniert

Auf die Initiative eines italienischen Kapitalisten wurde gegen Ende der 60er Jahre der „Club of Rome“ gegründet, ein loser Zusammenschluß von Wissenschaftlern aller Fachrichtungen, die, ähnlich dem Tabakskolleg Friedrichs des Großen, sich allerlei Gedanken über die mögliche Zukunft der Welt machen. Dabei haben sich diese Sinnierer besonders auf die Entwicklung des ökonomischen Wachstums bzw. auf dessen angebliche Grenzen verlegt.

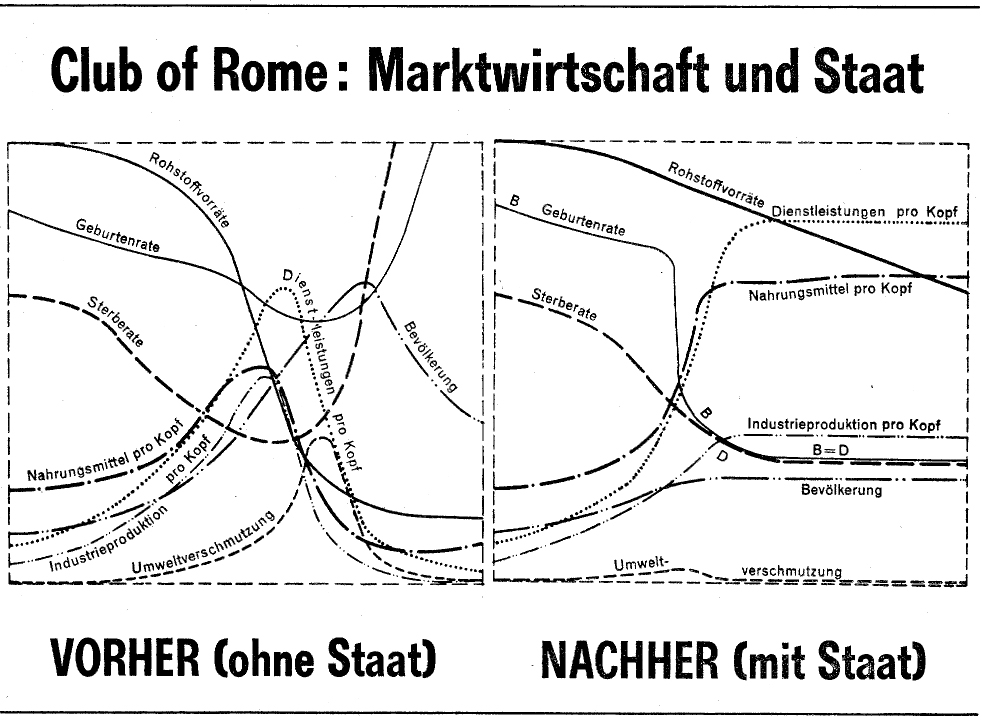

Sie versuchen hierbei, auf Basis einer sich „frei entwickelnden Marktwirtschaft“ die industrielle Entwicklung unter ihren mannigfachen Bedingungen wie Umweltbelastung, Sterberate und Bevölkerungswachstum in das 2. Jahrtausend zu prognostizieren. Und siehe da, sie gelangen zu einem gar erschröcklichen Resultat. Auf Basis einer frei, ohne staatliche Eingriffe sich entwickelnden Marktwirtschaft, dem sog. „Standardverlauf des Weltmodells“, bricht die industrielle Produktion bis zum Jahre 2100 zusammen. Zu diesem Zeitpunkt soll es, wenn es weitergeht wie bisher, zu einem totalen ökonomischen Ungleichgewicht, einem „overshoot und collaps“ kommen. Das beistehende Schaubild erläutert diesen Zustand auf graphische Weise sehr drastisch – alles geht durcheinander.

Die freie Entwicklung der Marktwirtschaft ist es also, die sich selbst zum Niedergang bringen soll. Fürwahr ein bedenklicher Tatbestand, betrachtet man das explosive Auseinanderfallen der Kurven in diesem Schaubild.

Allerdings lassen es die besagten Futurologen bei ihrer düsteren Prognose nicht bewenden. Sie sind eben doch keine linken Fäulnistheoretiker, obwohl sich diese von solchen Futurologen nicht allzu sehr unterscheiden.

Die Prognose über die Möglichkeiten eines ökonomischen Ungleichgewichts in der Welt muß nicht dessen Notwendigkeit bedeuten. Und unter Anwendung der heute schon bei Analphabeten verbreiteten „dialektischen Methode“ von These und Antithese wird geschlossen, daß die Möglichkeit eines Ungleichgewichts auch die Möglichkeit eines ökonomischen Gleichgewichts beinhaltet. Um also die Welt vor der ökonomisch schlechten, ungleichgewichtigen Zukunft zu retten, geht es nur um das Finden eines Mittels für eine gleichgewichtigere Zukunft. Und jenes Mittel, welches diese bessere Zukunft verheißt, so schließen unsere Futurologen, besitzen die Menschen schon allemal. Es ist dies eine Eigenart des Menschen, ein „Phänomen“, das die Individuen schon immer zum Schutze ihrer selbst, vor sich selbst und für eine bessere Zukunft eingegangen sind. Es ist dies – natürlich wieder und jetzt erst recht – der Staat. Jener soll es sein, der den verhängnisvollen Standardverlauf des Weltmodells, die freie Entwicklung der Marktwirtschaft, sozusagen entstandardisiert.

„Der Hauptzweck der Untersuchung der Grenzen des Wachstums besteht darin, zu zeigen, daß der vorausgesagte Zusammenbruch nicht ein unvermeidbares Schicksal ist, sondern durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden kann. Wer trifft diese Maßnahmen? Es ist dies der Staat … “ (Jöhr)

Falsch wäre es nun, zu glauben, diese Herren wollten die Marktwirtschaft abschaffen und die gesamte Verantwortung dem Staat in den Schoß legen. Nein, auch sie halten an dem Verhältnis von Staat und Marktwirtschaft fest – allein schon durch die Tatsache, daß sie die Marktwirtschaft als durch den Staat zu rettende betrachten –, legen das Gewicht nur mehr auf eine Seite. Hierin zeigen sie auch ihre Verwandtschaft zu ihren schriftstellernden Brüdern, die es mehr mit der Sprache des gemeinen Volkes haben, den Science-Fiction– Autoren: die Zukunft der Welt kann nur als Verlängerung des Bestehenden gedacht werden, wenngleich umgeben vom Schleier des Phantastischen – hier in der Variante aufrüttelnder, apokalyptischer Weissagung.

Einiges über das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft wird nun ersichtlich. Quer durchs Meinungsspektrum hat der Staat über die Bereitstellung von rechtlichen Normen hinaus innerhalb des marktwirtschaftlichen Prozesses für dessen Stabilität zu sorgen. Im Konzept der sozialen Marktwirtschaft werden daher dessen stabilitätspolitische Maßnahmen zu einer wirtschafts– politischen Notwendigkeit, welche die freien Dispositionen der Wirtschaftssubjekte durch staatlichen Zwang im Gleichgewicht halten muß. Und quer durch das Spektrum wirtschaftspolitischer Pfiffigkeit jeglicher politischen Couleur ist man sich daher auch einig:

„Eine Politik der sozialen Marktwirtschaft verlangt eine bewußte Politik des wirtschaftlichen Wachstums und eine Konjunkturpolitik .. ., die im Rahmen der marktwirtschaftlichen Bewegungsmöglichkeiten den Beschäftigungsgrad sichert“ (Müller-Armack)

Der Grund dafür ist – wie schon zuvor angedeutet –, daß der Marktmechanismus selbst das nicht schafft, was er eigentlich zu schaffen hätte, ja, daß er sich sogar selbst außer Kraft zu setzen droht:

„Die Gleichgewichtslosigkeit (des Wirtschaftsprozesses) legt es nahe, daß der Staat vermittelt.“ (Eucken)

Woher kommt nun eigentlich das Ungleichgewicht?

Die Möglichkeit eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage verweist darauf, daß der Preismechanismus, dessen Aufgabe es sein soll, beide Seiten miteinander auszugleichen, dieser nicht gewachsen ist. Im Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage ist der Preismechanismus als Mechanismus außer Kraft gesetzt. Die wirtschaftlichen Dispositionen der Individuen richten sich nicht mehr nur nach diesem Preismechanismus, wie sie es im reinen Modell ohne Frage taten, sondern sie setzen die Preise selbst. Und hier haben die Wirtschaftswissenschaften wieder den rettenden Einfall.

Die Potenz, sich den Preisen nicht mehr nur als Anzeiger gesellschaftlicher Knappheitsverhältnisse unterwerfen zu müssen, sondern sie selbständig festzusetzen, muß auf der Existenz wirtschaftlicher Macht beruhen. Das ordnende Prinzip des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft, welches auf der Anonymität und Vereinzelung des Wirtschaftenden beruhte, ist somit plötzlich verschwunden. Und woraus rührt die Existenz wirtschaftlicher Macht?

„Anbieter und Nachfrager suchen stets – wo immer es möglich ist – Konkurrenz zu vermeiden und monopolistische Stellungen zu erwerben oder zu behaupten. Ein tiefer Trieb zur Beseitigung von Konkurrenz und zur Erwerbung von Monopolstellungen ist überall und zu allen Zeiten lebendig . . . Universell besteht der Hang zur Monopolisierung – ein Faktum, mit dem alle Wirtschaftspolitik zu rechnen hat“ (Eucken; unsere Hervorhebung)

Die Möglichkeit der Erlangung wirtschaftlicher Macht wird in den Trieb, den schlechten Charakter des Menschen verlegt. Somit wird wirtschaftliche Macht zum Problem des Ewig– Menschlichen, des Soziallebens überhaupt. Daß die Marktwirtschaft ihres ökonomischen Charakters jetzt enthoben ist und mit dem heute so allgegenwärtigen psychologischen Touch versehen, nur mehr als ein Bereich im menschlichen Sozialleben unter anderen gilt, muß daher die notwendige Schlußfolgerung der bürgerlichen Ökonomie sein (anhand der Existenz von psychologischen Konjunkturtheorien usw. läßt sich dies leicht beweisen).

Und für das menschliche Sozialleben, sei es im Verband der Beerensammler als einer ökonomischen Daseinsform im Sozialleben der Menschen oder einer modernen Marktwirtschaft als einer anderen, gilt für bürgerliche Ökonomen allemal:

„Es gibt kein Sozialleben ohne Machtpositionen, weil für jedes Leben in der Gemeinschaft Autorität notwendig ist, sei es im Staat oder im Betrieb.“ (Eucken)

Damit ist der Kahlschlag vollkommen, die mühsam gehegten Bäumchen ökonomischen Denkens wieder ausgerissen. Die Herleitung der Mängel einer freien Marktwirtschaft, die Legitimation der wirtschaftlichen Macht aus dem Ewig-Menschlichen und dessen zweifelhafter Triebstruktur erübrigt jede weitere Erklärung für die bürgerliche Ökonomie. Das ökonomische Problem Marktwirtschaft ist „bewältigt“ worden dadurch, daß man es in die Psyche verlegt und somit nun die Psychologie verantwortlich macht. (Die aktuelle wissenschaftliche Richtung, die hier konsequent weitermacht, ist die sogenannte „Neue Politische Ökonomie“: in scheinkritischer Attitüde gegen die traditionelle Nationalökonomie flüchtet sie sich in die Interessengemeinschaft mit der Soziologie, Psychologie und Politologie und zitiert deren Schlagworte, wenn sie mit den eigenen Problemen mal wieder nicht fertig wird. Das „Neue“ besteht in der bewußt betriebenen Selbstauflösung.)

Man erinnert sich, daß die Marktwirtschaft als eine zweckmäßige Organisationsform des wirtschaftenden Menschen dessen Eigenart geradezu adäquat sein sollte. Nicht zuletzt hat sich der Mensch für diese Marktordnung aus geistigen Zielen heraus entschieden.

Die Marktwirtschaft sollte die ökonomische Bedingung sein, unter der der Mensch seine Freiheit betätigt, sie sollte also gerade dieser Freiheit adäquat sein. Dies halten bürgerliche Ökonomen auch fest:

„In der Marktwirtschaft“ . . . vollzieht sich eine maximale Versachlichung und Entpolitisierung des Wirtschaftlichen“ (Müller-Armack)

und:

„Soweit die Wirtschaft sich marktwirtschaftlich vollzieht, ist sie durch eine ökonomische Gewaltenteilung charakterisiert, die im Interesse der individuellen Freiheitssphäre das unternimmt, was Montesquieu zur Sicherung der politischen Freiheit durch seine Gewaltenteilung erreichen wollte.“ (Müller Armack)

Die Versachlichung und Entpolitisierung des Wirtschaftlichen garantierte die Verwirklichung der Freiheit des Einzelnen, der seine Dispositionen so gestalten sollte, wie es seinem individuellen Nutzen entspricht. Und nur auf Grund dieser Eigenschaften des Marktprozesses konnte sich der Marktmechanismus entfalten, der alle wirtschaftlichen Dispositionen im Zuschnitt auf den Konsum voll zur Geltung brachte.

Die Marktwirtschaft wird als eine ökonomische Organisationsform vorgestellt, in der die wirtschaftenden Individuen im Interesse ihrer Freiheit sich betätigen. Ist aber die Freiheit des Einzelnen in seiner ökonomischen Disposition eine der Grundvoraussetzungen der freien Marktwirtschaft, so kann Macht als Resultat wirtschaftlicher Betätigung nicht urplötzlich dem schlechten Charakter des Menschen geschuldet sein. So wie die freie Marktwirtschaft als Wettbewerbsordnung die Souveränität des einzelnen unterstellt, so muß jene Freiheit in der wirtschaftlichen Disposition in einem Zusammenhang mit der Erlangung wirtschaftlicher Macht stehen. In der Überlegung über diesen Umstand läßt sich auch die bürgerliche Ökonomie zu dieser Aussage hinreißen:

„Es war die wirtschaftliche Sphäre, der die Freiheit so sehr zustatten kam, aus der die Freiheit zuerst bedroht wurde. Das Prinzip der Vertragsfreiheit führte damit zu einer Aufhebung der Grundprinzipien der Wettbewerbsordnung“ (Eucken)

Diese Situation muß nun für die Wirtschaftswissenschaften fatal werden. Eine Ursache für die Mängel der Marktwirtschaft ist letztlich nicht mehr der Mensch, der sich machthungrig des passiven Mittels Marktwirtschaft bedient, sondern deren Grundprinzipien sind es selbst, die zum Auslöser ihres eigenen möglichen Zusammenbruchs werden können.

Hiermit geraten aber zwei Tatsachen zueinander in Widerspruch. Zum einen soll die Marktwirtschaft als bestimmte Wirtschaftsordnung ein Instrument, eine von den Menschen eingerichtete ökonomische Organisationsform sein, mittels der sie ihre ökonomischen Bedürfnisse unter Wahrung ihrer individuellen Freiheitssphäre befriedigen. Andererseits aber zeigt sich, daß die freie Marktwirtschaft aufgrund der ihr innewohnenden Prinzipien sehr wohl in der Lage ist, ihren bloß instrumentalen Charakter selbst zu negieren, und ein, für eine vom Menschen in seinem Interesse geschaffene Organisationsform, ungewohntes Eigenleben führt.

Dieses Eigenleben tritt auch für die Wirtschaftswissenschaften als dumpfe Ahnung auf, wenn sie sich gewahr werden, daß nicht mehr der Mensch sein Mittel Marktwirtschaft, sondern die Marktwirtschaft das Verhalten des Menschen bestimmt. Allerdings wird diese Beobachtung zum bloßen Räsonnieren:

„Der einzelne Mensch wird zur Sache und verliert seinen Charakter als Person. Der Apparat ist Zweck und der Mensch Sache.“ (Eucken)

Man könnte sich mit dem Resultat zufrieden geben: die Marktwirtschaft entspricht der Menschennatur, zugleich wird sie durch deren unablösliches Machtstreben gefährdet, schließlich muß der Staat Macht bei sich zusammenziehen – nun allerdings in der Form der „Autorität“ –, um die machtgefährdete Marktwirtschaft zu erhalten. Fasziniert betrachtet der Nationalökonom das alte Gleichnis vom Sündenfall Adam und Evas und findet es in der modernen Gesellschaft bestätigt – einschließlich der rächenden Hand des göttlichen Staates. Das genügte, die Vorstellungen der Nationalökonomen für immer ins Schatzkästlein der bürgerlichen Mythologie einzuschließen – zugleich sollen diese Vorstellungen aber durchaus praktisches Gewicht haben, Anleitungen geben, wie die aus dem vorab unterstellten Verhältnis von Staat und Wirtschaft entspringenden „Schwierigkeiten“ am sinnvollsten anzugehen sind.

Väterchen Staat macht das schon

Zu diesem Behufe zerschlagen sie den selbstgeschürzten gordischen Knoten mit einem gewaltigen Hieb: wurde vorher die Marktwirtschaft als Voraussetzung für die stabilitätspolitischen Handlungen des Staates bestimmt, so wird in Anbetracht der oben geschilderten Eigentümlichkeit des Marktmechanismus, dem sich die Menschen zu unterwerfen haben, dem Staat eine neue Aufgabe zuteil. Der Staat bezieht sich auf die Marktwirtschaft nicht mehr als eine Sphäre, die sich die Menschen selbst als Organisationsform ihrer ökonomischen Disposition eingerichtet haben (und wobei sie den Staat als hilfreichen Korrektor einsetzten), sondern dieses Verhältnis dreht sich um; jetzt ist es der Staat, der den Menschen, die in ihm zusammengefaßt sind, eine bestimmte Marktordnung einrichtet. Nicht mehr die Wirtschaftspolitik bezieht sich auf den Markt als ihre Voraussetzung, sondern diese Marktordnung wird eine Alternative für die jeweilige Wirtschaftspolitik.

Und wenn die Wirtschaftspolitik die Marktwirtschaft erst einrichten soll, dann kann sie es auch bleiben lassen und statt dessen z. B. eine „sozialistische Zentralverwaltungswirtschaft“ anstreben – so stellt es sich das verschreckte Bürgerherz vor. Doch allein schon die Tatsache, daß diese seltsame Wandlung des Staates aus der Mangelhaftigkeit der Marktwirtschaft herrührt und er darauf in all seinem Handeln bezug nehmen muß, zeigt an, daß die zwei auf Gedeih und Verderb zusammengekettet sind. Wie sie sich dabei aneinander abarbeiten und welche mannigfaltigen Variationen ihres Verhältnisses möglich sind, haben wir gesehen – aber es sind immer nur Variationen.

„Die Wirtschaftspolitik soll die freie, natürliche, gottgewollte (Markt-)Ordnung verwirklichen.“ (Eucken)

Und wenn ein verrückt gewordener Staat es tatsächlich wagen sollte, die göttliche Gabe zurückzuweisen, dann wird den Sündigen der rächende Strahl schon treffen.

Diese Konsequenz, die das angegebene Verhältnis von Staat und Marktwirtschaft auf den Kopf zu stellen scheint, mag verwundern und manchem als allzu kühn erscheinen.

Der Einwand, der sich hier anführen ließe, ist, daß der Staat – gerade in der BRD – zwar hinsichtlich der Marktordnung tätig werden darf, aber nur streng „wettbewerbsneutral“ – was die Unterwerfung seines Handelns unter den „Wettbewerbsmechanismus“ beinhaltet. Er soll also nicht direkt in das Marktgeschehen eingreifen, sondern nur „Rahmen und Daten“ setzen. Erinnert man sich des alten Spruches „Soviel Staat als nötig, so wenig Staat als möglich“, so ist gleich klar, welcher Auffassung hier das Wort geredet wird. Diese findet in der Nationalökonomie ihre Entsprechung in der sogenannten „Globalsteuerung“ und ist für die BRD kodifiziert im „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“.

Die Kompensation von Mängeln der Marktwirtschaft findet bei der Globalsteuerung wesentlich Ausdruck in Erhebung von Steuern und Zöllen, Festlegung des Wechselkurses, Bestimmung des Rediskontsatzes (eine der Bundesbank verantwortlich übertragene Funktion) etc.; während dies mehr für die „Allgemeinheit“ gilt, soll für den „Einzelnen“ solche Politik bewirken, daß ihm die Teilnahme an der Marktwirtschaft gemäß seinen Fähigkeiten ermöglicht wird bzw. unnötige Hemmnisse dafür ausgeräumt werden.

In beiden Fällen finden keine direkten Eingriffe in den Wirtschaftsablauf statt und dennoch kann der „soziale Marktwirtschaftler“ die Überwindung des räuberischen Frühkapitalismus feiern, von „Chancengleichheit, Mobilität, und Strukturpolitik“ faseln – und zugleich ist die Freiheit des „Einzelnen“ bewahrt: wo kämen wir denn hin, wenn jeder vom Staat gleich alles kriegen würde, ohne Leistung; die Faulen wären vorn, der ganze Wohlstand bald im Eimer, das Wirtschaftswachstum perdue – aber auch für die menschliche Seite des Wirtschaftslebens gäbe es böse Folgen, denn die solchermaßen Unterstützten würden ja ihre persönliche Freiheit wegwerfen und sich in die totale Abhängigkeit begeben – wären das denn noch Menschen?

Nun ist aber im „Rahmen-und-Daten-Setzen“ immer schon enthalten, daß etwas eingeschränkt wird – der für sich existierende Mechanismus. Und wenn dieser eingeschränkt und korrigiert wird, dann deswegen, weil er in sich eine hartnäckige Tendenz hat, außer Rand und Band zu geraten. Wo, wann und warum der Marktmechanismus nun immer wieder aus seinem „wohlgeordneten Zusammenhang“ ausbricht, ist der Nationalökonomie aber Grund ewigen Rätselns (hätte sie die Antwort auf diese Fragen, würde sich ein Problem überhaupt nicht mehr stellen). So ist sie bei jedem unerwarteten Ereignis schnell bei der Hand mit dem Ruf nach dem Staat; dieser wird nun zur Feuerwehr für alle Wirtschaftslagen – zugleich soll er es aber auch nicht sein und sich möglichst heraushalten. Der Spruch von „Soviel Staat als nötig . . .“ relativiert sich selbst: nötig ist das Eingreifen des Staates unbedingt und unablässig, er sollte sich jedoch selbst Mäßigung auferlegen. Denn der punktuelle Eingriff – im angeblich globalsteuernden Stabilitätsgesetz in vielen Paragraphen explizit eingeführt (Abschreibungserleichterungen, Steuererhöhungen etc.) – beinhaltet im Namen der Korrektur der Marktwirtschaft gleichzeitig deren Verletzung, ist doch jede Maßnahme zugunsten des einen ein Nachteil für den anderen, die Gleichheit der Marktteilnehmer also bewußt auf gehoben.

|

Natürlich haben die Herren Nationalökonomen aller Schulen eine prima Ausrede bei der Hand; sie sagen: an und für sich ließe sich das Verhältnis von Staat und Marktwirtschaft durchaus ausgewogen und stabil gestalten, aber die Borniertheit und das Eigeninteresse der Politiker verhindern immer wieder das Finden des Gleichgewichtspfades. Wie aber schon das Sprichwort sagt, entsprechen einem auf den Politiker anklagend gerichteten Zeigefinger notwendig drei Finger, die auf den gelehrten Ankläger zurückweisen: noch jeder Politiker kann für jede seiner Maßnahmen eine wissenschaftliche Auffassung ins Feld führen, ja, er muß dies sogar, denn welcher Politiker würde sich heute noch trauen, eine nicht wissenschaftlich begründete Wirtschaftspolitik zu machen, oder, wie Finanzminister Apel sagt: „Welcher Politiker kann es sich heute noch erlauben, an den Weihnachtsmann zu glauben?“ |

Nixon z. B. schaffte es, während seiner Regierungszeit dreimal radikal den Wirtschaftskurs zu ändern – jeweils unter Berufung auf Keynes, Milton Friedman (ein besonders heruntergekommenes Produkt der allgemeinen Seichbeutelei) und die liberale Schule.

Kohl (CDU) und Kühn (SPD) lieferten sich kürzlich im ZDF eine Redeschlacht über Arbeitslosigkeit und Inflation – und jedesmal ,wenn sie nicht mehr weiterwußten, sprang der neben ihnen sitzende, mitgebrachte Wirtschaftsexperte hilfreich ein und dolmetschte das Politikerargument in seine wissenschaftliche Sprache.

Marktwirtschaft ist, wenn der Staat ...

Der Einwand, der Staat sichere ja nur die allgemeinen Bedingungen des marktwirtschaftlichen Wirtschaftsablaufes („Rahmen und Daten“), gibt also selbst zu, nicht nur, daß dieser Wirtschaftsablauf mit sich selbst nicht zurecht kommt, sondern auch, daß diese allgemeine Sicherung umschlagen muß in ganz spezifische Eingriffe – je nach Standpunkt werden diese Eingriffe dann als noch zu verstärkende oder als möglichst zurückhaltende angesehen.

Beiden Standpunkten ist aber gemein, daß sie die Marktwirtschaft als selbständig und automatisch funktionierend stabilisieren wollen (mit dem Ferment des „sozialen“ natürlich), ihr selbst diese Fähigkeit also absprechen. Wir stehen schließlich vor einer Reihe von Widersprüchen:

– die Marktwirtschaft ist der optimale Mechanismus zur Organisation des Wirtschaftslebens, ist es aber nur, wenn man ihn dazu macht;

– der Staat soll den Mechanismus in seiner Funktionsfähigkeit erhalten und, indem er es tut, in mehr oder minder starkem Eingriff tendenziell sich selbst überflüssig machen. Der Staat soll etwas machen, was seinen Eingriff in die Marktwirtschaft aufhebt, aber indem er es macht, betätigt und bestätigt er sich als unerläßlich.

– die Marktwirtschaft scheint in seine Willkür gestellt, und doch sind seine Alternativmöglichkeiten auf eine zusammengeschrumpft, er kann nichts anderes tun, als in immer neuen Varianten dieses sein Verhältnis zu der ihm untergeordneten und ihm den Weg vorschreibenden Marktwirtschaft zu wiederholen.

Je mehr er handelt, desto mehr soll sich dadurch sein Handeln aufheben – je mehr sein Handeln überflüssig wird, desto mehr bedarf es dessen wieder.

aus: MSZ 2 – Dezember 1974