Wissenswertes über Not, Gewalt und Moral:

DIE KRISE

Das zur Anschauung gebrachte Prinzip der kapitalistischen Produktionsweise

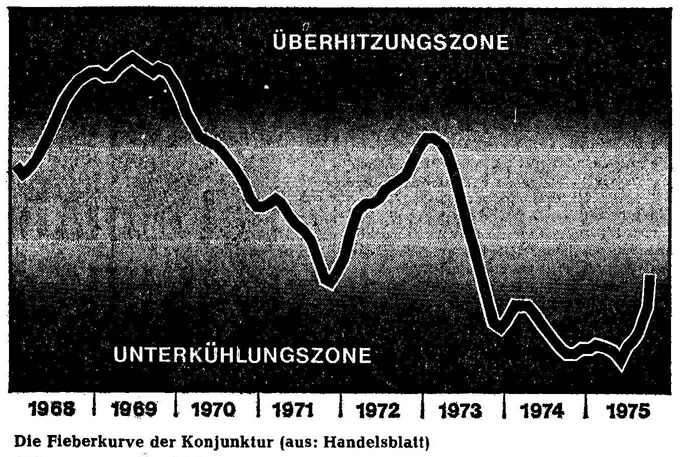

Eine Krise, so teilt uns ein Lexikon mit, ist der „Teilabschnitt im Ablauf der Konjunktur, in dem eine Hochkonjunktur plötzlich abbricht und in einen Tiefstand (Depression) übergeht; auch dieser Tiefstand selbst. Äußere Kennzeichen sind vor allem die Häufung von Konkursen, starkes Wachsen der Arbeitslosigkeit als Folge von Absatzstockung und Einschränkung der Erzeugung, Erschütterung des Kreditmarkts ... Die Ursachen der Krise können in einer spekulativen Überschätzung der Nachfrage am Warenmarkt oder in einer spekulativen Überschätzung des Angebots von Finanzierungsmitteln liegen“. Mit seinem Hinweis auf bestimmte Ursachen hat das Lexikon auch angedeutet, wie Krisen zu vermeiden sind – wer die Ursachen beseitigt, verhindert ihre Wirkung. Ein Blick in die Presse zeigt, daß auch im Streit um die Krise des Jahres 1975 Parteien, Wirtschaftssachverständige, Journalisten und ähnliche Leute die Krise nicht nur für etwas sehr Unangenehmes halten, sondern auch Ursachen und vor allem Schuldige zu nennen wissen, die für den Niedergang unserer Wirtschaft verantwortlich sind. Bundeskanzler Schmidt weiß, daß zwei „ hauptsächliche Ursachen“ der gegenwärtigen Krise die Schrumpfung der Auslandsnachfrage und der gestiegene Ölpreis sind und daß es mit Investitionsanreizen und einer gemeinsamen Konjunkturpolitik von Europa, Japan und den USA in der Wirtschaft wie der aufwärts gehen wird. Die CDU meint, daß dies zwar „ auch“ eine Rolle gespielt habe, daß die eigentlichen Ursachen der Krise aber in der überhöhten Kreditaufnahme durch den Staat, der unverantwortlichen Überlastung der Wirtschaft durch die Reformpolitik der Koalition und in den Unsicherheit stiften den sozialistischen Experimenten der SPD zu suchen sind und daß die Ablösung dieser Regierung der geeignete Weg aus der Depression sei. Indem die streitenden Parteien versichern, daß es steigende Arbeitslosigkeit, mangelnde Nachfrage, aus bleibende Investitionen, Staatsverschuldung, kurzum die ganze Krise nicht gäbe, wenn man dies getan und jenes unterlassen hätte, halten sie eines für ausgemacht: Krise muß nicht sein, sie hat ihre Ursachen in Fehlern von Schuldigen, von unverantwortlichen Gesellen, ob sie nun im Nahen Osten oder im DGB sitzen. Und da jeder auf seine Art weiß, wer die Säue waren, bleibt einzig die Frage, wie ihnen künftig das Handwerk zu legen sei.

Das Karussell der Ursachen

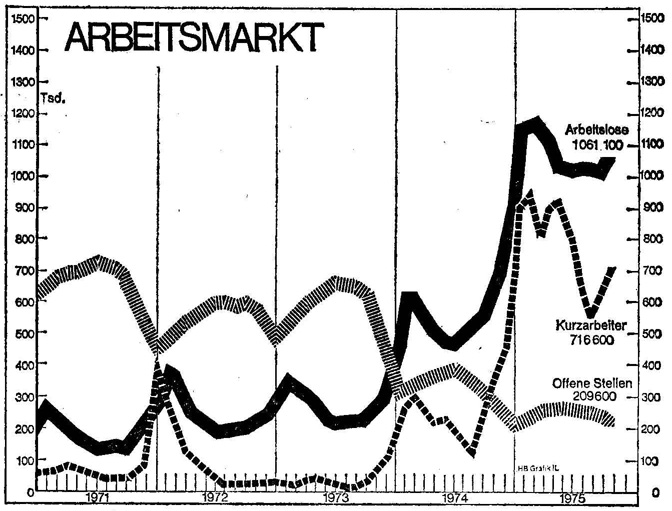

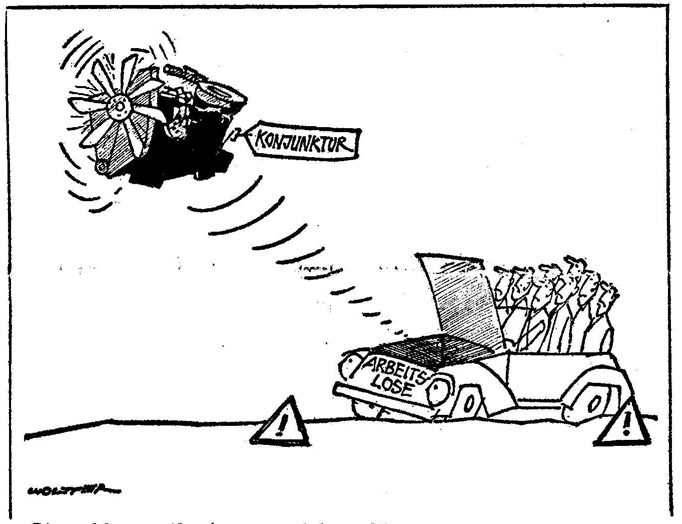

Warum gibt es also über eine Million Arbeitslose und 800 000 Kurzarbeiter? Sicherlich haben die Arbeiter ihren Arbeitsplatz nicht aus freien Stücken aufgegeben – klar ist aber auch, daß die Arbeitslosigkeit nicht das Ergebnis von Unternehmerwillkür ist. Kapitalisten und ihre Verbände können darauf hinweisen, daß ihnen gar nichts anderes übrigblieb, weil die Gewinne fehlen und manche Betriebe gar in den roten Zahlen stecken, so daß Konkurse und Drosselung der Produktion Massenentlassungen einfach unumgänglich machen. Dabei sind die Unternehmer über ihre Maßnahmen selbst nicht recht froh, denn Senkung und Einstellung der Produktion sorgen zunächst auch nicht für die Gewinne, auf die sie scharf sind. Mit der Entlassung von Arbeitern folgen sie einer Notwendigkeit, reagieren sie auf die ungünstigen Bedingungen des Marktes – freilich in der Hoffnung, damit künftig wieder rentabel zu investieren. Die Massenarbeitslosigkeit gibt es also, weil die Unternehmen zu wenig Gewinn, ja sogar Verluste gemacht haben. Sie können ihre Waren nicht mehr absetzen – wenigstens nicht zu Preisen, die einen Profit garantieren.

Wenn die mangelnde Absatzfähigkeit so als Ursache der Krise ermittelt ist, dann liegt der rettende Ausweg in der Stärkung der Massenkaufkraft: unverkäufliche Waren, so schließen Gewerkschaftler und linke Ökonomen, seien der Beweis dafür, daß die Unternehmer zuviel Profit gemacht haben und zu wenig Lohneinkommen vorhanden ist, um das ganze produzierte Zeug zu kaufen. Diese Variante der Krisenbewältigung stützt sich auf die Leugnung der Tatsache, die ihren Ausgangspunkt abgibt: daß die Unternehmer deshalb nicht investitionsgeneigt sind, weil ihnen die Gewinne fehlen. Wie soll eine Beschneidung der Profite zugunsten der Löhne, die noch jeder Kapitalist als Kosten berechnet, den Unternehmern rentable Investitionen ermöglichen? Wer diese Art „ Nachfragebelebung“ propagiert und zu gleich den Unternehmen „ angemessene Gewinnspannen“ belassen will, fordert seine krisengeplagten Mitmenschen zur Quadratur des Kreises auf. Er anerkennt die volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmerprofite und bestreitet gleichzeitig das Prinzip, dem ihre Maximierung gehorcht. Der wohlmeinende Vorschlag, durch die Stärkung der Massenkaufkraft eine Gesundung der Wirtschaft einzuleiten entspringt der Weigerung, das in der Krise Offenkundige einzusehen: daß sich der Nutzen der Unternehmer und der der Lohnabhängigen wechselseitig ausschließen. Mit ihren Versuchen, eine Harmonie zwischen beiden Seiten herzustellen, treffen Gewerkschaftler deshalb bei ihren Gegnern, deren Standpunkt unserer Wirtschaft entspricht, auf Unverständnis und müssen sich sagen lassen, daß „ überzogene Ansprüche auf das Sozialprodukt“ die Lage eher noch verschlechtern und keinesfalls zur Ingangsetzung eines Aufschwungs taugen.

Ist es also umgekehrt: liegt die Ursache der Krise nicht gerade in den gestiegenen Lohnkosten der vergangenen Jahre? Auch diese Entdeckung versagt als Erklärung der Krise und stellt lediglich das zur vorigen Position komplementäre Interesse der an deren Seite zur Schau. Wenn die Unternehmer dereinst in Lohnsteigerungen eingewilligt haben, so ist das erst einmal ein Indiz dafür, daß sie mit hohen Lohnkosten ihr Geschäft gemacht haben. Wären die Lohnsteigerungen nicht ein Mittel für die um sichtigen Unternehmensleitungen gewesen, ihre Profite zu erhalten und zu steigern, hätten sie wohl früher auf die Mitarbeit der Werktätigen verzichtet, die so maßlos hohe Preise für ihre Arbeit verlangten. Das Kriterium für Investitionen heißt nicht erst 1975 Gewinn – und in der Empörung über hohe Lohnkosten demonstrieren die Unternehmerverbände nur, daß sie Auslagen für Arbeitskräfte nur tätigen können und wollen, solange sie Mittel für den Gewinn sind. Die Entlassungen in der Krise bestätigen somit nur, daß die Existenzerhaltung der Lohnabhängigen nicht Zweck unserer Wirtschaft ist. Arbeiter werden in Kauf genommen, solange sie nützen.

Viele Ursachen – ein Grund

So bringt der Zirkel von Ursache und Wirkung immerhin eines zum Vorschein: die Krise hat ihren Grund in der Produktionsweise unserer Gesellschaft – in keinem Fall liegt die Ursache, deren Wirkung sie darstellt, außerhalb des Tuns der Leute, die mit ihrer Ursachenforschung auf die Suche nach den Schuldigen gehen. Stets er weisen sich die Ursachen als Bestandteil von Maßnahmen, die in früheren Perioden Nutzen gebracht haben, nun eher für den Schaden der Krise verantwortlich gemacht werden. Die riesigen Neuinvestitionen der vergangenen Jahre, die damit einhergehende Produktivitätssteigerung und neuen Arbeitsmethoden sind von den Unternehmern nur vorgenommen worden, um die Gewinne zu steigern – und haben nun doch dazu geführt, daß die Rentabilität ihrer Betriebe schwindet. Daß sich Arbeiter in der Hochkonjunktur auf Überstunden und Arbeitshetze eingelassen haben, verdankte sich ihrem Interesse an höheren Löhnen und damit eines besseren Lebens und hat nun zum Resultat, daß sie sich mit dem Arbeitsplatz ihrer Reproduktionsgrundlage beraubt sehen. Alle Nachteile der Krise sind das Resultat der Aktionen, die in besseren Zeiten als die Vorzüge der freien Marktwirtschaft gepriesen werden, weil sie sich als Mittel in der Konkurrenz bewähren. So nehmen in der Krise, wo es anders kommt, als man will, alle zur Kenntnis, daß sie sich in ihrem Tun ökonomischen Gesetzen unterwerfen, die sie nicht kontrollieren.

Zufall und Notwendigkeit

Wenn gerade der Einsatz der Mittel, durch die Kapitalisten sich ihre Gewinne verschaffen und Arbeiter ihren Lebensunterhalt sichern, zum Scheitern ihrer Aktionen führt, die einen auf Profite verzichten und die an deren ihre Existenz gefährdet sehen müssen, dann ist die Krise nicht zu fällig, sondern als Notwendigkeit in ihrem ökonomischen Handeln angelegt. Die Unausweichlichkeit, der Krise, ihre Zugehörigkeit zum System der freien Marktwirtschaft wird nicht nur durch die Unterabteilung Konjunkturtheorie in der Volkswirtschaftslehre bestätigt, sondern eben auch durch die wechselseitige Beschimpfung der Wirtschaftssubjekte und ihrer Interessenverbände, welche das Handeln der anderen Seite – obgleich es sich dem Rahmen und den Gepflogenheiten dieses Wirtschaftssystems fügt – als Ursache für die von keiner Seite geschätzte Depression ausgibt. Noch unabhängig von der näheren Betrachtung der ökonomischen Gesetzmäßigkeit, deren Walten jedermann mit guten und schlechten Zeiten rechnen läßt, ist eines erwiesen: Die Brandmarkung gewisser ökonomischer Handlungsweisen als krisenfördernde Übel wird zur lächerlichen Klage über den eigenen Schaden, wenn es sich bei diesen Handlungsweisen um Maßnahmen dreht, deren Durchführung zu den unabdingbaren Grundsätzen und Mitteln der freien Marktwirtschaft zählt.

Wenn also manche Leute meinen, daß es die Krise gibt, weil die arabischen Staaten den Ölpreis so unverschämt und plötzlich erhöht haben, vergessen sie, daß die erdölproduzierenden Ländern nur so gehandelt haben, wie jener handelt, der etwas zu verkaufen hat. Sie verkauften ihr Öl für soviel Geld, wie sie auf dem Weltmarkt dafür bekommen können, und brauchen sich deshalb nicht nachsagen lassen, sie wären daran schuld, daß deutsche Unternehmen weniger verdienen. Der wechselseitige Druck konkurrierender Nationen auf dem Weltmarkt gehört nun einmal seit den Tagen des Merkantilismus zum Instrumentarium moderner Außenwirtschaftspolitik und wird nicht erst heute von den „leidtragenden“ Regierungen als Mittel für die Übervorteilung anderer Länder eingesetzt.

Nicht anders verhält es sich mit dem Verweis auf die sinkende Auslandsnachfrage, der dieser Tage immer wie der als Begründung für die schlechte wirtschaftliche Lage unserer Nation herhalten muß. Da die hohen Exporte unserer Volkswirtschaft jahrelang zum Vorteil gereicht haben und deshalb vom Exportgeschäft, nicht aber von einer bedauernswerten Abhängigkeit die Rede war, löst sich das diesbezügliche Argument in die Torheit auf, daß man den gegenwärtigen Schaden sich hätte ersparen können, wäre man in der Vergangenheit zum Verzicht auf den Nutzen des Außenhandels bereit gewesen.

Auch der Versuch, der Tätigkeit unseres Staates, der sich so stark verschuldet und der Inflation den Weg bereitet hat, die Krise anzulasten, schlägt fehl. Seine Vertreter tun so, als hätten die Regierenden ausgerechnet der letzten Legislaturperiode mit dem Ausbau der Infrastruktur, der Förderung der Atomforschung, der Reform der Ausbildung und der Industrieansiedlung im bayerischen Wald nicht Maßnahmen ergriffen, die von allen Fraktionen des Parlaments und der öffentlichen Meinung als Erfordernisse unserer Wirtschaft verlangt worden sind. Wenn der Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben Schulden macht, heißt das noch lange nicht, daß seine Funktionen überflüssig sind.

Der Eifer, Krisenursachen zu entdecken (die angeführten Beispiele ließen sich beliebig vermehren), ist blind gegen die Gesetze eines Prozesses, über den man in Verzückung gerät, solange er Vorteile bietet, und an dem man auch dann nichts auszusetzen hat, wenn sein mangelhaftes Funktionieren störend wirkt. Sein simples Prinzip, die Absicht und den Nutzen der anderen als Grund für die allgemeine und eigene Misere abzustempeln, offenbart nicht nur seine Herkunft aus dem System der Konkurrenz. Das Desinteresse am Grund der Krise gibt in seiner Identität mit dem Interesse am eigenen Nutzen auch Auskunft über die praktischen Konsequenzen, die die streitenden Parteien in Sachen Krisenbewältigung ziehen.

Der Weg aus der Krise

Wenn die verschiedenen Agenten der ökonomischen Bewegung der Krise gegenüber hilflos sind und sich ihrem Ausbruch gegenüber wie zu einer Naturkatastrophe verhalten, an der sich nichts ändern läßt, so bedeutet dies keineswegs, daß sie aus ihr nicht das Beste zu machen versuchen. Im Gegenteil: Nicht wissen wollen, warum es die Krise gibt, und das Interesse, sich ihrer unangenehmen Wirkungen auf Kosten anderer zu entledigen, gehören zusammen. Und bei diesem Geschäft, die Krise für sich aus zunützen, bedienen sich die geschädigten Parteien all der Mittel, über die sie vor der Krise verfügten und mit denen sie in sie eintreten. Es läßt sich kaum übersehen, daß unsere Gesellschaft nicht jedermann in derselben Weise ausgestattet hat, weshalb die Krise zwar – entgegen blödsinnigen Vorstellungen von Revisionisten, die in Kapitalisten weitsichtige Krisenmacher sehen – gleichermaßen jeden, aber nicht jeden gleichermaßen trifft.

In der Krise nichts Neues

Wer zu denen gehört, an die man denkt, wenn von „der Wirtschaft“ die Rede ist – Aufsichtsratsmitglieder, Konzernbosse, leitende Industriemanager – erfährt die Krise als eine Periode, in der er um die wohlverdienten Früchte vergangener Bemühungen gebracht wird. Nach den Schwierigkeiten der Rezession 1966/67 haben die Mächtigen der Industrie enorme Anlageinvestitionen getätigt, um durch die Erweiterung der Produktion ihre Gewinne zu steigern. Sie wollten aus der günstigen Marktlage das Beste machen und ließen sich ihr Interesse etwas kosten. Um einen möglichst großen Marktanteil zu ergattern, um gegen den Druck der Konkurrenten die Investitionen möglichst profitträchtig auszunützen, setzten sie vermehrt Arbeit ein. Was die Theoretiker der Bourgeoisie nicht wissen wollen, bestätigten in dieser Phase des Zyklus ihre Kalkulationen aus ihrem praktischen Sachverstand her aus: daß die Steigerung der Gewinne kalkulationstechnisch als Senkung der Stückkosten gefaßt – noch stets über die Vermehrung des Arbeitsquantums bewerkstelligt wird, das ein Kapital für sich wirken läßt. Überstunden und Sonderschichten standen auf der Tagesordnung; bis dahin „ungenütztes Potential“ an Gastarbeitern und Frauen wurde dem Produktionsprozeß einverleibt, und die Arbeitsplatzstudien der REFA-Leute sorgten für gesteigerte Intensität der Arbeit. Bei alledem konnte man es sich so gar leisten, den Lohnforderungen der Gewerkschaften ein Stück nachzugeben, die sich als Reaktion auf die gesteigerten Leistungen, die den Arbeitern abverlangt wurden, einstellten.

Als jedoch Wirtschaftsminister Friedrichs in seiner Rede vom Juli vor dem FDP-Bundesvorstand zu folgendem Befund gelangte

„Die Lohnkosten je Produkteinheit, der wichtigste inländische Kostenfaktor, stiegen von 1970-1974 mit durchschnittlich 8,4 Prozent erheblich stärker als vorher (1964-1969 2,2 Prozent)“ – ,

diagnostizierte er keineswegs eine erfreuliche Entwicklung des Wirtschaftslebens, sondern eine Krise. Zu diesem Zeitpunkt war der Eifer der Kapitalisten und ihrer Kalkulatoren längst auf die Schranke des Marktes gestoßen und die Fortführung der Produktion auf der erreichten Stufenleiter nicht mehr rentabel. Nicht, daß ihre Produkte an diesem oder jenem Ort des nationalen oder internationalen Wirtschaftsgeschehens nicht weiterhin brauchbar wären, daß man zuviele Gebrauchsgüter gemessen an den Bedürfnissen der Leute in Stadt und Land hätte herstellen lassen – die Nachfrage, d .h. das zahlungsfähige Bedürfnis war zu gering geworden, um dem Zweck der erweiterten Produktion zu genügen, der Erzielung von Gewinn. Der Wirtschaftsminister hat nicht konstatiert, daß es den Lohnabhängigen in unserem Lande besser geht als zuvor – um dies darzulegen, wäre er sicherlich mit einem bei den Ökonomen des Lebensstandards so beliebten Freßkorb angerückt und hätte erzählt, was sich Arbeiter alles kaufen können –, sondern ihren Lohn und damit das, was sie sich leisten können, ohne weitere Umschweife der Rubrik „Kosten“ zugeschlagen. Er hat zum Ausdruck gebracht, daß die Maßnahmen, die die Ideologie der „Unternehmerinitiative“ so zu preisen versteht, die riesigen Investitionen samt der raffinierten Methoden, sie im Konkurrenzkampf gewinnbringend auszunützen, eben ihren Zweck nicht mehr zu erreichen gestatten. Und dar über hinaus hat er ein Dogma des alten Marx bestätigt, demzufolge die Produktion um des Profits willen ihre Schränke an der „Konsumtionsfähigkeit der Massen“ findet, weil sie den Profit beschränkt, indem sie den Vorschuß, die Kosten des Kapitals vergrößert:

„Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.“

Nun liegt dem Wirtschaftsminister nichts ferner, als sich Marx anzuschließen und die Erklärung der Krise in der Natur der kapitalistischen Produktionsweise zu suchen. Ihm geht es wie den Herren in den Chefetagen um praktische Konsequenzen, die das Ausbleiben der Profite zu einer vorübergehenden Angelegenheit machen. Daß die „Lebenshaltungskosten“ der Werktätigen eine Schranke für das Funktionieren dieses Systems darstellen, ist für diese Leute kein Anlaß, an der freien Marktwirtschaft zu zweifeln – im Gegenteil. Ihr Schluß ist keiner der Wissenschaft, sondern die Konsequenz ihres Interesses am Gewinn. Wenn die Investitionen sich nur rentieren, wenn die Lohnabhängigen eingeschränkt werden, dann steht als nächste Initiative des freien Unternehmertums eben die Einschränkung der Kosten an, die diese Leute für das Kapital verursachen. Dabei eint das Argument, daß die neuerliche Anwendung der Maßnahmen, die der gegenwärtigen Krise den Weg bereitet haben, mit Sicherheit die nächste hervorbringen, weil der Konkurrenzkampf die Expansion der Produktion wiederum über die Schranken des Marktes hinaustreibt, absolut nicht ins Gewicht. Auch dann wird man die zu hohen Löhne als Hindernis für den Aufschwung ins Feld führen können und anstelle des Kapitalverhältnisses die Maßlosigkeit der Arbeiter als Grund für die Rezession verantwortlich machen. Zunächst geht es also nur um die Herstellung der Rentabilität all der schönen Initiativen vergangener Tage, die ja in Gestalt von Produktionsanlagen vorhanden sind; ohne gegenwärtig die erwünschten Dienste zu gewähren. So schreiten denn die Unternehmer erfolgsgewiß zur Fortsetzung ihres Geschäfts, die nur verrückte Linke als Verstoß gegen die Prinzipien der frei en Marktwirtschaft beschwören können. Sie haben in den Zeiten der wirtschaftlichen Blüte die Arbeitskraft der Massen als Mittel für den Profit eingesetzt und waren dabei nicht zimperlich – warum sollten sie es jetzt sein? Und heute leistet die Arbeitskraft eben nur ihre Dienste, wenn man sparsam mit ihr umgeht, also ihre Kosten vermindert.

Die Opfer der Krise

Wer also zu denen gehört, die gemeinhin nicht zu den „Vertretern der Wirtschaft“ zählen, hat erst einmal Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zu fürchten, wenn er seinen Arbeitsplatz nicht schon verloren hat. Die bereits direkt Betroffenen, die u. a erfahren, daß Versicherungen nicht Institutionen der Sicherheit sind, verringern die Kosten der Unternehmer nicht allein durch ihre Abwesenheit. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit bedeuten im Rahmen eines Systems, das auf seinen Preismechanismus stolz ist mehr. Als über die Nachfrage nach Arbeitskraft hinausgehendes Angebot drücken sie den Preis aller, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben. Die industrielle Reservearmee belebt die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und veranlaßt die Arbeiter zu allerlei Konzessionen gegenüber ihren Käufern – sei es Verzicht auf Lohnerhöhungen, die angesichts der Preisentwicklung dringend notwendig wären, sei es die Bereitschaft, das letzte an Leistung aus sich herauspressen zu lassen. Und zum Zwecke einer effektiven, von Ausnahmeregelungen noch profitabler Unternehmen nicht beeinträchtigter Durchführung des Lohnraubs haben sich die ansonsten mit einander konkurrierenden Brüder in Unternehmensverbänden zusammengeschlossen. Einig als Verfechter kapitalistischen Sachzwangs gegenüber ihrem Mittel, den Arbeitern, die ihnen zur Schranke geworden sind, Machen sie auch vor dem nahenden Fest der Liebe nicht halt. Der BdA hat angekündigt, daß der nicht tariflich ab gesicherte Teil des Weihnachtsgeldes (im Durchschnitt etwa 50 Prozent) in diesem Jahr erheblich gekürzt, wenn nicht gestrichen werden soll. Die wesentlichen Aufgaben dieser Koalition bestehen jedoch weniger in Empfehlungen an ihre Mitglieder 'als in genau umrissenen Kampfzielen gegen über den Koalitionen der Arbeiter. Die brutale Lohndrückerei muß im nationalen Rahmen tarifvertraglich fixiert werden – oder in der Sprache dieser Periode: „konjunkturgerechte Abschlüsse“ sind zu erzwingen, was angesichts der Konkurrenz unter den Arbeitern und des gewerkschaftlichen Verantwortungsbewußtseins gegenüber unserer Wirtschaft nicht schwer fällt.

Jüngstes Beispiel sind die 5 Prozent Tariferhöhung, die vom Arbeitgeberverband der Eisen- und Stahlerzeuger angeboten wurden, wobei der Vorsitzende Franz-Josef Weisweiler unmißverständlich erklärte, daß das Angebot nicht als Angebot mißzuverstehen sei; sondern „einen nicht mehr korrigierbaren Ergebnisvorschlag darstelle“ , bei dem es nichts zu handeln gibt, außer wie sich durch eine geschickte Verteilungskosmetik der 5 Prozent auf Urlaubsgeld und Lohnerhöhung Händel mit der Belegschaft vermeiden lassen:

„Wollte man etwa die Sonderzuwendung nur um 10 Prozent, das sind durchschnittlich 200 DM, erhöhen, dann würde man sich – wie Weisweiler befürchtet – mit einem solchen „Urlaubsgeld“ der Lächerlichkeit preisgeben („das reicht nicht mal fürs Sauerland“ ) ... und noch höhere(!) Aufstockungen des Urlaubsgeldes würden die Lohn- und Gehaltserhöhungen vollends unansehnlich machen.“ (HaBla 4. 11. 75)

Wenn nun aus solch unverschämten Vorschlägen gefolgert wird, daß diesmal im Unterschied zu den vorangegangenen Jahren die Unternehmerverbände die Verträge diktieren können, so hängt das Bild schief. Diktieren tut das Kapital, dessen Sprachrohr sie darstellen, immer.

Es benötigte die vermehrten Arbeitsleistungen und die zusätzlichen Arbeitskräfte in den letzten Jahren, um seine Profitrate hoch zu halten.

Nur schuf es sich dabei selbst Bedingungen, die die Lohnabhängigen und ihre Interessenvertretung leidlich aus nutzten, um den forcierten Arbeitseinsatz mit ein paar materiellen Annehmlichkeiten zu kompensieren, die notwendig waren, um den vermehrten Kräfteverschleiß zu ertragen. Und es benötigt sie auch jetzt zum Gewinnemachen, nur daß derselbe, der die Lohnabhängigen vorübergehend in die Position des Forderers zwang, ihnen nun in Gestalt der Unternehmerverbände abverlangt, auch die temporären „Errungenschaften“ rückgängig zu machen. So bestätigt das gegenwärtige Geschehen ein weiteres Dogma jenes Schriftstellers aus dem 19. Jahrhundert, dem es um die objektive Erklärung der Krisen und ihres Grundes zu: tun war, und der darüber zum erbitterten Feind des Kapitalismus wurde:

„Um einen mathematischen Ausdruck anzuwenden: Die Größe der Akkumulation ist die unabhängige Variable, die Lohngröße die abhängige, nicht umgekehrt.“

Die Brutalität, mit der die scheinbare Selbstverständlichkeit ihrer Forderung, gemäß der Anstrengung in der Produktion gerecht entlohnt zu werden, ihren illusionären Charakter offenbart, verhindert jedoch nicht, daß der Zwang der Krise eine neue Illusion bezüglich der Bedingungen ihrer Existenzerhaltung als Arbeiter erzeugt. Hofften die Produzierenden zur Zeit der Prosperität durch gemeinsames Auftreten dieser Produktionsweise mehr Gerechtigkeit für jeden ab zutrotzen, eine gerechtere Verteilung des Reichtums durchzusetzen, jeden nach seiner Leistung zu beteiligen, so wird nun diese falsche Hoffnung in dem Irrtum verlängert, dieser Produktionsweise durch individuelle Unterwerfung gerecht werden zu können: um der Erhaltung ihrer Subsistenz willen lassen sich die Arbeiter im Produktionsprozeß zerstören.

Der gewaltsame Verlauf des Prozesses, der sie alle zu seinen Leidtragenden macht, versetzt die Einzelnen in jeweils spezifische Notsituationen, die sie durch geschickte Anpassung zu überwinden trachten. Mit dieser „Rette sich jeder so gut er kann“-Haltung versuchen die Arbeiter durch höhere Leistung, Lohnverzicht und verschärfte Arbeitsdisziplin, die sich als Disziplinlosigkeit gegen die eigene Gesundheit erweist, ihren Arbeitsplatz zu retten, verschärfen damit jedoch ihren Konkurrenzkampf und herrschen sich insgesamt noch schlechtere Bedingungen auf. Indem sie an ihrer Reproduktion durch Lohnarbeit, als Mittel des Kapitals, selbst in einer Situation festhalten, in der ihnen jede Nachrichtensendung den Gegensatz zwischen den Interessen der Kapitalisten und den ihren unumwunden vorführt, nehmen sie sogar die in den Gewerkschaften institutionalisierte Form des Arbeitskampfes zurück. Durch die Anstrengungen, sich den Kapitalisten als taugliches Mittel zu präsentieren, verzichten sie auf den Druck, den sie durch solidarische Aktionen gegen das Kapital, das sie nach wie vor braucht, ausüben können. Daß führende Gewerkschaftsfunktionäre mit der Verkündung ihrer Erwartungen – sie wären bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen mit einem Inflationsausgleich zufrieden: dies kommt bei den Sparmaßnahmen des Staates einer Reallohnsenkung gleich (steigende Sozialabgaben etc.) -- bei ihren Mitgliedern kaum auf Widerstand stoßen, ist nur ein Indiz dafür, daß Arbeiter auch in den Gewerkschaften den Standpunkt unserer Wirtschaft einnehmen und ihr ein besseres Funktionieren ermöglichen wollen – ungeachtet des Eingeständnisses ihrer Interessenverbände, daß der rücksichtsvolle Verteilungskampf im Rahmen der Sozialpartnerschaft auf Kosten der Lohnabhängigen geht:

„Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren kehre sich 1975 die Verteilungsrelation erstmals wieder um. Die Bruttogewinneinkommen würden mit ca. 5,5 Prozent rascher als die Bruttoeinkommen der Unselbstständigen mit ca. 4 Prozent steigen)... Der sich schon 1975 abzeichnende Trend werde sich 1976 massiv fortsetzen. Das Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen dürfte doppelt so stark. wachsen (15 Prozent) wie jene aus unselbständiger Arbeit (7,5 Prozent)“. (Herbstprognose des WSI des DGB, zitiert mich HaBla v. 22. 10. 75)

Die Ergänzung des Lohnraubs: Rationalisierung

Wenngleich die Verminderung der für Arbeitslöhne ausgelegten Kosten die Unternehmer ein gutes Stück in ihrem Krisenbewältigungsprogramm voranbringt, treffen sie selbst bei einer noch so gefügigen Arbeiterschaft auf die Grenzen ihres Leistungsvermögens: zwar hat VW die Verbesserung der Auftragslage sogleich zum Anlaß genommen, Sonderschichten einzurichten und Überstunden machen zu lassen -- worin Gewerkschaften und Linke in ihrer Unkenntnis des Prinzips dieser Produktionsweise einen Widerspruch zu den Entlassungen erblickt haben – , doch ist das Quantum der in Bewegung gesetzten Arbeit selbst dann für die Bedürfnisse des Kapitals zu gering, wenn die Arbeiter die Verlängerung ihres Arbeitstags, die zu niedrigen Lohnsätzen stattfindet, auf sich nehmen. An VW, das den meisten anderen Unternehmen gegenüber Vorteile bezüglich der Marktlage aufweist, läßt sich studieren, wie der Weg aus der Krise fortgesetzt wird: man rationalisiert, d. h. man verändert den Produktionsablauf so, daß die Stückkosten sinken, innerhalb derselben Zeit mehr Produkte erzeugt werden, ohne daß sich die Auslagen erhöhen. Was bei VW bereits jetzt geschieht, enthüllt das Prinzip, durch das sich die einzelnen Unternehmen, sobald sich „das Geschäft erholt“ – und das heißt: so bald aufgrund von gesenkten Kosten nicht nur der Arbeitskraft, sondern auch der Produktionsmittel (es finden Konkurse, Fusionen und Preissenkungen statt, die die Auslagen für Anlagevermögen wie Umlaufsvermögen – so die BWL – verringern) die Produktion wieder gewinnträchtig ist – , ohne vermehrte Nachfrage nach Arbeitskräften und damit Steigen der Löhne ihren Anteil am Aufschwung sichern.

Produktiveres Arbeiten, das mit dem gleichen Einsatz mehr Produkte erzeugt, ist nun an sich ein äußerst segensreicher Fortschritt der Menschheit, der es erlaubt, immer weniger Zeit und Anstrengung für die materielle Produktion zu verwenden und sich dadurch das Reich der Freiheit zu erschließen ,in dem man sich ohne Sorgen der Entfaltung seiner Individualität widmen kann. Im Kapitalismus ist dem nicht so. Die Verbilligung der Produkte, mit der die einzelnen Kapitalisten ihren Konkurrenzkampf führen, kommt hier einzig und allein der Kapitalistenklasse zugute. Sie senkt den Wert der einzukaufenden Produktionsmittel und verringert damit das für diese vorzuschießende Kapital. Zum anderen reduziert sie auch den Wert der Konsumgüter, so daß sich auch niedrige Löhne noch in ausreichende Mittel zur Aufrechterhaltung des Arbeiterdaseins umsetzen lassen. Die an diesem Punkt von den Verteidigern der freien Markt wirtschaft fällige Marxwiderlegung, daß sich dieses System im 20. Jahr hundert durchaus als mit dem Ansteigen des Lebensunterhalts der Massen verträglich erwiesen habe, vergißt nicht nur, daß die bescheidenen Annehmlichkeiten des Arbeiterlebens immer dann zurückgenommen werden, wenn sie den wesentlich unbescheideneren Ansprüchen des Kapitals nicht mehr genügen. Sie leugnet damit auch den Gegensatz beider, wozu angesichts der unmittelbaren Auswirkungen der Rationalisierung schon ein Interesse vonnöten ist, das diesen Irrtum hervorbringt.

Daß alles, was fürs Kapital nützlich, zugleich ein Mittel gegen die Arbeiter ist, zeigt sich gerade bei der Verbesserung ihrer Produktivität, die stets mit einer Erhöhung der Intensität der Arbeit einhergeht. Andernfalls könnte Toni Schmücker kaum die Entlassung von 25 000 Arbeitern als Erhöhung der Produktivität feiern:

„Ein erster Schritt zur Verbesserung der Produktivität ist die Freisetzung der 25 000 Leute, daran besteht kein Zweifel, Das ist ein dicker Brocken, aber der wird nicht genügen.“ (Toni Schmücker, Vorstandsvorsitzender von VW in einem Interview mit der „Welt der Arbeit“)

Dieser Mann weiß sehr genau, daß sich die Arbeitenden die bei jeder organisatorischen und technischen Umstellung fälligen „Ergebnisse“ der Zeit- und Bewegungsstudien gefallen lassen, weil die Konkurrenz der ihres Arbeitsplatzes beraubten Kollegen (!) ihre Wirkung nicht versagt. Und Entlassungen gestatten gerade die Rationalisierungen stets aufs Neue: Bevor die Arbeiter wieder auf die Idee kommen, auch auf den wachsenden Reichtum Anspruch zu erheben, den sie für die Kapitalisten produzieren, werden sie mit Hilfe der Maßnahmen, die ihre Arbeitsproduktivität und -intensität erhöhen, auf die Straße gesetzt oder gleich von vornherein von der Produktion ausgeschlossen. Daß auch gesellschaftliche Götzen vor diesem Sachzwang nicht bestehen können, zeigen die mittlerweile über 150 000 Jugendarbeitslosen. Ihnen wird nicht nur vorübergehend die Möglichkeit genommen, sich ihre notwendigen Moneten zu errackern, sondern gleich für ihr weiteres Leben die Teil habe an den Segnungen des Kapitalismus erschwert. Die daraus resultieren de Verwahrlosung und Kriminalität versucht der Staat dann in Erziehungs- und Strafanstalten zu kurieren.

Es nimmt also nicht Wunder, daß für 1976 alle Konjunkturauguren neben einem Wachsen aller möglichen volkswirtschaftlichen Indices ein Konstantbleiben der Arbeitslosenzahl voraussagen. Selten wird wie im Krisengutachten so deutlich, daß Zahlen und Prognosen mit Wissenschaft nichts zu tun haben, sondern lediglich den von unverhohlenem Interesse an den „Erträgen der Wirtschaft“ geleiteten Willen zum Ausdruck bringen, künftig wieder Gewinne auf Kosten der Arbeiter zu machen: der Aufschwung muß durch die Konstanz der Arbeitslosenziffern, zu der sich noch eine nicht erfaßte Zahl von in ihr Heimat land zurückverfrachteten Gastarbeitern und notgedrungen in die Familie zurückgekehrten Frauen gesellt, gesichert werden.

Freilich: irgendwann wird der Konkurrenzkampf die Kapitalisten auch wieder dazu bewegen, die gegenwärtige Marktlage dadurch auszunutzen, daß sie die Produktion erweitern und mehr Arbeit nachfragen, so daß der Druck der Konkurrenz unter den Arbeitern schwindet und sie sich Verbesserungen ihrer Reproduktion durch Lohnsteigerungen etc. erkämpfen können, – wie vor Beginn dieser Krise. Da so wieder alles beim alten ist, bewahrheitet sich auch ein drittes Dogma des alten Marx, der meinte,

„daß die kapitalistische Produktion vom guten oder bösen Willen unabhängige Bedingung einschließt, die jene relative Prosperität der Arbeiterklasse nur momentan zulassen, und zwar immer nur als Sturmvogel der Krise.“

Krisengewinnler

Eine Anzahl von Bürgern der Bundesrepublik wurde von der jüngsten Krise auf eigentümliche Weise erfaßt: sie sind durch sie reicher geworden. Wer in der Gesellschaft größere Beträge sein eigen nennt, die er nicht für seinen Lebensunterhalt benötigt, und sie in festverzinslichen Wertpapieren am sogenannten Rentenmarkt an gelegt hat, wurde neben seiner garantierten Rente auch noch mit ansehnlichen Kurssteigerungen beglückt, Wer es daneben auch noch riskiert hat, sich vermittels Aktien an Industrie-, Handels oder Finanzunternehmen zu beteiligen, hat erst recht gut lachen:

„Die gegenwärtige Aktienhausse ist jetzt ein Jahr alt. Seit dem 4. Oktober 1974 ist der Aktienindex um etwa 36 Prozent gestiegen, seit Jahresbeginn um etwa 24 Prozent. Damit steht fest: Aktien waren in den letzten Jahren die beste Vermögensanlage. Dies trifft auch auf Investmentzertifikate zu ... Und das während der hartnäckigsten Rezession seit dem zweiten Weltkrieg. Weder die bei vielen Unternehmen rückläufigen Gewinne noch die hohen Arbeitslosenziffern haben die Anleger vom Kauf deutscher Aktien abgehalten.“ (Die Zeit vom 17. 10. 75)

Worin liegt nun eigentlich das viel beschworene Risiko, das diese Verwandlung von Geld in Geldkapital begleiten soll? Sicher nicht darin, daß man mit bestimmten Anlagen Pech haben kann. Die Herrschaften, von denen hier die Rede ist, pflegen ihr Risiko zu streuen. Sie erteilen Kauforder für die verschiedensten Papiere und machen dabei zumindest den Schnitt. Wer sich also im Oktober 74 mit einer Million an verschiedenen Unternehmen und Branchen beteiligte, der ist jetzt um einige Hunderttausende – die Dividenden noch gar nicht eingerechnet – reicher, was ihm ermöglicht, nicht nur sein unbeschwertes Leben, sondern auch sein Aktienspielchen fortzuführen, – vorausgesetzt, er hatte eben die Million, was in Kreisen von Geldkapitalisten freilich kein Problem ist. Was aber, wenn der Schnitt nicht stimmt? Der Hausse ging eine Baisse voraus und es wird ihr eine folgen, dies ist so sicher, wie das Amen in der Kirche, und auch der Großaktionär ist diesem Auf und Ab hilflos ausgeliefert. Steigen die Zinsen, fällt der Kurs seines fiktiven Kapitals – und dies, obgleich sein Geld als wirkliches Kapital fungiert und vielleicht hohe Gewinne abwirft. Rechtzeitig verkaufen und rechtzeitig wieder einsteigen, heißt daher die Devise auf diesen Märkten. Also doch ein riskantes Geschäft, bei dem man sein Vermögen und sein angenehmes Leben verspielen kann, wenn man nicht aufpaßt? Der seriöse Geldanleger lächelt. Durch Spekulationsgewinne erst reich zu werden, überläßt er den Emporkömmlingen seiner Zunft, die auf diese Weise noch ihr Gesellenstück liefern müssen, Gewiß, er spekuliert auch mit einem Teil seines Vermögens. Aber den anderen Teil hat er sicher angelegt. Seinem Geldangebot lag nicht die Fiktion des „Alles oder Nichts“ eines waghalsigen Hasardeurs zugrunde, hat er doch genug, um ohne Risiko zu gewinnen.

Die Erklärung der unbeschwerten Freude der „Wohlhabenden“, das überflüssige Geld statt seiner „arbeiten“ lassen zu können – eine Wonne, die die Banken ungerührt auch dem kleinen Mann versprechen —, ist einfach. In den Unternehmungen, in die er sich einkauft, wird gearbeitet, wer den ohne sein Zutun Gewinne erwirtschaftet, die einen angewachsenen Reichtum materieller Güter darstellen, durch deren Verkauf und Rückverwandlung in produktives Kapital, so weit sie nicht über die Ausschüttung von Dividenden von ihm konsumiert werden, sich derselbe Prozeß in stets größerem Umfang wiederholt. Obwohl sich Aktienkurse gemäß den Eigengesetzlichkeiten des Kapitalmarkts bewegen, werden sie auf Dauer und im Durchschnitt so lange steigen, wie dieser Prozeß der Aufhäufung von produktivem Reichtum als Kapital fort fährt. Da Aktien Eigentumstitel auf den zu erwartenden Profit sind, drückt sich in dem jetzt zu beobachtenden Steigen ihrer Kurse – „eine Aufwärtsbewegung, die nach den Prognosen großer Banken noch nicht zu Ende ist“ – nichts anderes als das Vertrauen ihrer Eigentümer aus, daß trotz rückläufiger Gewinne in Vergangenheit und Gegenwart der Akkumulationsprozeß von Kapital wieder in Gang kommt. Und an der Tüchtigkeit seiner Funktionäre braucht der Aktionär – wie wir gesehen haben – keinen Zweifel zu haben: sie tun das Not wendige, um den Weg aus der Krise zu beschreiten. Die Werktätigen, die in diesem Prozeß nur das Mittel sind, tragen dabei das Risiko – solange sie sich nicht wehren.

Die Krisenpolitik des Staates

Das tun die Arbeiter vorerst nicht. Stattdessen lassen sie sich vom Vorsitzen den der Regierungspartei das Kompliment machen, sie würden trotz materieller Drangsal ihr Los mit Anstand ertragen. Die Form ihres Aufbegehrens – sieht man von linken Minderheiten ab – besteht in der vertrauensseligen Forderung an den Staat, er möge doch für Vollbeschäftigung und bessere Zeiten sorgen; und die Kampforganisationen der Arbeiter beraten mit den Vertretern des Staates über die Maßnahmen zur Gesundung der Wirtschaft. Weil bei dem Ansinnen, der Staat möchte etwas zur Bereinigung der Krise unternehmen, der Verdacht nicht fern liegt, daß der Staat schuld an der Misere ist, beweisen seine Agenten und Hüter des Allgemeinwohls zuerst einmal, daß er unschuldig ist.

Die Ohnmacht des Staates

Dieses Geschäft übernimmt die Regierung, die der auf ihre Ablösung hinarbeitenden Opposition begegnen muß, will sie Regierung bleiben. Während im Katalog von Krisenursachen, der in der öffentlichen Diskussion die Runde macht, stets auch die eine oder andere Maßnahme der Regierung zu finden ist, und die Opposition im Handeln der anderen Partei die Hauptursache, somit bei ihr die Schuld der Krise sucht, weist der Kanzler der gleichen Verdächtigungen von sich. Daß die Reformpolitik der SPD verantwortlich sei für den Niedergang der Volkswirtschaft, dünkt ihnen eine Zwecklüge ihrer Feinde, denen sie vor allen Leuten daher die Leistungen ihrer Partei in Erinnerung rufen und die Ohnmacht selbst der besten Staatsmänner gegenüber der unseligen Weltmarktkonjunktur entgegenhalten.

Mit diesem Beweis, der sich per Redeschlacht erledigen läßt, hat die Regierung aber nur ihre Hilflosigkeit bewiesen und muß sich von ihren Bürgern die Frage gefallen lassen, was sie denn eigentlich leisten will – und zwar künftig. Denn die Erinnerung an großkotzige Reformprogramme und Gesetzesvorlagen ist ein schlechtes Argument für einen agitierenden Staatsmann, dem ein Haushaltsdefizit von annähernd 40 Mrd. DM, das die Länder und Gemeinden um weitere 25 Mrd. ergänzen, die Entscheidung über seine künftigen Leistungen gar nicht leicht machen würde, ginge es ihm um Leistungen für seine Bürger. Daß dem nicht so ist, macht den Inhalt des zweiten Beweises aus, den der Hüter des Allgemeinwohls -- dies mal praktisch – erbringt. Er läßt der Beteuerung der Ohnmacht die Anwendung seiner Macht folgen und beschreitet den Weg der Krisenbewältigung, der bei seinen eigenen Finanzen beginnt. Weil seine Notlage, die er selbst nicht verschuldet hat, die für den Bürger angenehme .Ausübung seiner Funktionen nicht zuläßt – so schließt die Regierung – gilt es erst einmal den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. Dies gelingt durch eine Erhöhung der Einnahmen und eine Verminderung der Ausgaben, was kaufmännischer Verstand unschwer ergründet, den Bürgern jedoch die Tätigkeit des Staates als unangenehme Angelegenheit ins Bewußtsein ruft. Denn von ihnen bezieht der Staat seine Einnahmen und ihnen enthält er mit der Streichung seiner Ausgaben jene sozialen Wohltaten vor, die ihm seitens bürgerlicher Schreiberlinge und Okonomen den Titel Wohlfahrts- und Sozialstaat eingebracht haben. Wenn dieser Tage die SPD ihr Programm der Krisenbewältigung verkündet und die CDU/CSU ihre Kritik dagegen vorbringt, dann sprechen sie in ihren Beschimpfungen zu dem Thema „Wer macht den besten Staat?“ zunächst nur aus, wodurch sich eine gute Regierung auszeichnet – daß sie alles, was sie für die Bürger unternimmt, auf ihre Kosten und gegen sie durchsetzt.

Die Macht des Staates

Weil in einem Rechtsstaat Gleichheit zu den obersten Werten gehört, schließen die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die der Staat den Bürgern um seiner Sanierung willen verordnet, auch den Respekt vor den gesellschaftlichen Unterschieden ein, die er in der Krise ebensowenig übersehen kann wie in besseren Tagen. Daß er allen gleichermaßen die Last der Krise nehmen will, heißt deswegen auch nicht, daß er allen dieselben Opfer aufzwingt. Daß er bei der Erhöhung seiner Einnahmen nicht ohne weiteres den Unternehmern höhere Steuern abverlangen darf, erfordert keineswegs die Intervention der einschlägigen Lobby, sondern ergibt sich aus dem volkswirtschaftlichen Sachverstand, der in Gutachten seine Identität mit dem Interesse des Staates gut zu belegen weiß. Schließlich besteht die Krise unserer Wirtschaft gerade darin, daß die Unternehmen zu wenig Gewinne erzielen bzw. zuviel Kosten auf sich nehmen müssen. Somit würde sich das Loch im Haushalt nur vergrößern, wenn man den Kapitalbesitzern höhere Steuerlasten aufhalsen würde. Die Erzielung von Mehreinnahmen darf also nicht gegen die eigentümliche Funktion des Unternehmertums in der freien Marktwirtschaft verstoßen, dessen Freiheit noch mehr beschränken, als es durch seine eigenen Maßnahmen, die in die Krise mündeten, geschehen ist. Will man dieser Spezies von Wirtschaftssubjekten gerecht werden, muß man vielmehr den mit der aufgelaufenen „Investitionszulage“ eingeschlagenen Kurs fortsetzen und Steuererleichterungen – steuerfreie Investitionsrücklagen, Abschreibungsvorteile, Verlustvortrag etc. – gewähren. Wenn der Staat für diese Gesellschaft da ist, dann kann er sich gerade in der Krise ihren Kriterien nicht widersetzen und so tun als wäre die Vermehrung des Reichtums etwas anderes als die Vermehrung des Kapitals. Unsere Regierung will dies auch nicht und beteuert mit ihren schwachen Sprüchen, daß sie stark genug ist, den Gegensatz zwischen Kapitalisten und Arbeitern, die Abhängigkeit der Existenz letzterer von den Erträgen, die erstere erzielen, zu perpetuieren.

Deshalb nimmt sie sich bei dem Versuch, ihre Einnahmen zu vergrößern, andere Steuerarten vor, wobei der indirekte Charakter von Verbrauchssteuern (Getränke, Tabak, Benzin) ebenso agitatorisch von Vorteil ist wie die Tatsache, daß die Mehrwertsteuer wie alle Umsatzsteuern von den Unternehmern entrichtet, aber von den Endverbrauchern als Bestandteil des Warenpreises bezahlt werden muß. Mit der Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, der die öffentlichen Krankenkassen ab 1976 folgen werden, hat die Reformpartei in unserer Regierung den Weg zu einer unserer Wirtschaftsordnung entsprechenden Sozialpolitik gefunden. Die Pointe, die viele in solcher „Abkehr“ von der Reformpolitik vermuten, goutieren oder moralisch anprangern, ist allerdings keine: alle Mängel und sozialen Ungerechtigkeiten, die der Reformismus so beredt zu geißeln weiß, sind ihm auch in Prosperitätsphasen der Konjunktur nur deswegen ein Stein des Anstoßes, weil sie ihm als störendes Element nicht in den Kram einer funktionierenden, von allen gebilligten Marktwirtschaft passen. Nie versäumt es die Propaganda des Reformismus, den Grund für die Übel, die er im Unterschied zu seinen konservativen Gegner beklagt, zurückzunehmen – und das Bekenntnis zum Ideal des „demokratischen Sozialismus“ gehört zur Praxis einer Politik, die den Notwendigkeiten des Kapitals entspricht statt ihm zuwidersprechen (Vgl. MSZ Nr. 5).

Dieser Realismus, die Beschränkung auf das Machbare, kennzeichnet auch die andere Seite des Bemühens, den Haushalt der öffentlichen Gewalt durch Verminderung der Ausgaben aufzubessern: alle hochtrabenden Reformunternehmen vergangener Tage die der sozialen Gerechtigkeit, der Chancengleichheit, und ähnlichen hehren Zielen verpflichtet waren, werden zu den Akten gelegt – und der Grund dafür ist nur allzu offensichtlich. Dergleichen Veranstaltungen nützen nämlich nichts für die Bewältigung der Krise, die unser Bundeskanzler wie folgt angehen will:

„Binnenwirtschaftlich wichtigste Aufgabe ist die Stabilisierung der Beschäftigung durch Anhebung des Exports und Belebung der Investitionen. Dazu sind nun einmal bessere Erträge nötig“.

So findet die Sorge der SPD um die Alten, die Mieter, die kranken Arbeiter, die Konsumenten die Bewohner von Großstädten etc. an der Krise ihr jähes Ende und ihre Politik decouvriert sich als banale Alternative staatlicher Gewaltausübung, die sich zu ihrer Durchsetzung der Zustimmung all derer versichert hat, die auf die Berücksichtigung ihrer besonderen Betroffenheit durch die soziale Markt wirtschaft gehofft hatten. Daß sie etwas für die Arbeiter tun will, kann die SPD dabei weiterhin verkünden – der zynische Verweis darauf, daß sich in unserem System leider nur dann ein Nutzen für die Lohnabhängigen erzielen läßt, wenn man den Unternehmern Erträge sichert, begleitet das Lamento über die Unbill der Krise ebenso wie das demonstrative Selbstlob der SPD, den Leuten den Verzicht besser auf schwatzen zu können als ihre Gegner, die ohne Umschweife den starken Staat zu ihrem Anliegen machen.

Als Bundeswirtschaftsminister Friedrichs die Wirkungen staatlicher Sparpolitik mit dem Spruch „Wer sich künftig etwas leisten will, muß vorher etwas leisten“ auf den Begriff bringen wollte, hatte er also nur ein reaktionäres Wortspiel zustande gebracht, dessen Leistung darin bestand, daß ihm zwei häßliche Tatsachen zum Opfer fielen: Erstens hatten diejenigen, denen der Staat bisweilen ein wenig beisprang, dies bitter nötig, weil sie zum einen schon zuviel geleistet hatten und zum anderen in Zukunft noch mehr leisten sollten. Und zweitens wird denjenigen, die sich nur etwas leisten können, weil sie andere mit ihrem Geld etwas leisten lassen, mit den zukünftigen Strukturverbesserungen des Haushalts garantiert, daß dies auch in Zukunft so bleibt.

Demokratie

Die Maßnahmen des Staates zur Verbesserung seines Haushalts und damit zur Bewältigung der Krise tragen nicht zum Nutzen derer bei, die gerade jetzt auf Unterstützung angewiesen wären. Im Gegenteil. Sie bürden den Lohnabhängigen neue Lasten auf, entziehen ihnen staatliche Hilfe und liefern sie schonungslos dem Arbeitsmarkt aus, der von denjenigen kommandiert wird, denen der Staat hilfreich unter die Arme greift.

Und für den Fall, daß die faktische Abhängigkeit der Werktätigen von der Ertragslage der Unternehmen sie nicht zum Verzicht bewegen sollte, droht der Staat mit offener Gewalt. Die Staatsagenten sprechen sich entschieden gegen bestimmte Lohnforderungen aus, erteilen vernünftige Vorschläge, reden von Lohnpause etc. – und geben damit kund, daß sie von Tarifautonomie in der Krise nichts halten. Der Streit darüber, ob die verkündeten 6 Prozent nun einen guten Rat oder eine Richtlinie darstellen, ist ein Scheingefecht, da hier nicht Philosophen, sondern die Träger staatlicher Gewalt ihre Stimme erhoben haben. Was noch sachverständig als unvernünftig bezeichnet wird, darf mit gewaltsamen Widerstand rechnen, wenn jemand versuchen sollte, es durchzusetzen.

Der Staat kann also nicht nur Krisen nicht verhindern, er sieht seine vornehmste Aufgabe darin, sie gegen ihre Opfer durchzusetzen. Wie er seine Ohnmacht gegenüber den Mechanismen des Marktes und seiner Konjunkturen theoretisch zu rechtfertigen versteht, so weiß er praktisch Rat, wenn es gilt, dem Markt und seinen Nutznießern zur Seite zu stehen. Wenn er in seinen wirtschaftspolitischen Maßnahmen die sozialen Differenzen in der Gesellschaft gebührend zu berücksichtigen weiß, dabei die Abhängigkeit seiner Leistungen für alle vom Prosperieren des Kapitals hervorhebt und alles unternimmt, das Wohlergehen derer, von denen er abhängig ist, zu befördern, bewährt er sich als Klassenstaat. Seine Leistung reduziert sich, auf die gewaltsame Aufrechterhaltung des Klassengegensatzes, die seine Agenten durch den Hinweis auf die Abhängigkeit der Wirtschaft, der arbeitenden Klasse vom Nutzen des Kapitals rechtfertigen.

Die Konkurrenz der Parteien, die sich in Zeiten der Prosperität als eine Werbung der Bürger mit Versprechungen bezüglich dessen, was man ihnen Gutes tun will, abspielt, verläuft des halb in der Krise in Gestalt eines an deren Wettbewerbs. Es gilt, seine Politik als starken Staat zu verkaufen. Die Propaganda des Nutzens für die Bürger weicht der offenen Zurschaustellung des Willens, durchzugreifen und der Mehrzahl der Bürger nichts vorzumachen, ihnen den Verzicht auf zuherrschen, der für das Funktionieren dieser Gesellschaft vonnöten ist. So erinnert die Krise mit ihren staatlichen Bewältigern nicht zufällig an den Faschismus. Auch die faschistischen Bewegungen beruhten auf der Effizienz eines Staates, der Krisen zu bewältigen weiß, der alle den Gürtel enger schnallen läßt, der seine Gewalt auf die Opferbereitschaft der Opfer gründete, der die Staatsillusionen der Arbeiter in praktizierten Staatsidealismus ohne Erinnerung an ihr Interesse verwandeln konnte. Auch gegenwärtig können sich Parteien durch die konsequente Verfolgung von Kritikern aller Schattierungen profilieren und sie strafen all jene linken Vereine Lügen, die sich von der Krise bessere Möglichkeiten für ihre Politik erhoffen. Der enttäuschte Sozialdemokrat ist ein enttäuschter Staatsbürger – und deshalb kein „potentieller“ Kommunist.

Daß solche Hinweise auf den Zusammenhang von demokratischem bürgerlichen Staat und Faschismus nicht überflüssig sind, belegen nicht nur die Verschwörungstheorien zahlreicher Antifaschisten, die aus der Demokratie gleich ein Ideal machen, das im Sozialismus verwirklicht wäre, sobald sie etwas von der gewaltsamen Praxis des bürgerlichen Staates merken. Auch die gar nicht witzigen moralischen Veranstaltungen, die der Krise ihren Aufschwung verdanken, zeigen, daß die Erklärung des Faschismus etwas mit Demokratie, näher: mit staatlicher Krisenbewältigung zu tun hat.

Mediale Angebote zur Krisenerklärung und -bewältigung

|

Krise und öffentliche Moral

Wenn der Witz an der Krise darin besteht, daß alle durch die Verfolgung ihrer ökonomischen Interessen an ihrem Zustandekommen beteiligt waren, das Prinzip der Konkurrenz, dem sie sich um ihres Vorteils willen unterworfen haben, nun aber allgemeinen Schaden bewirkt hat und zudem das Zurechtkommen mit dem Nachteil nicht nur wie zu allen Zeiten am Nutzen des anderen seine Schranke findet, sondern darüber hinaus eine recht einseitige Angelegenheit dar stellt, dann ist die Bewältigung der Krise stets auch eine Frage der Fügsamkeit ihrer Opfer. Wenn die vielen Krisengeschädigten von ihrem Interesse ablassen, die Gefährdung der eignen Existenz in Kauf nehmen und sich nicht gegen die wenigen zur Wehr setzen, die auf ihre Kosten den Weg aus der Krise gehen, dann haben sie eine Einstellung, ein Bewußtsein, dem die herrschenden Zustände als akzeptabel gelten, auch und gerade dann, wenn man ihnen zum Opfer fällt. Bei ihren Varianten handelt es sich um Formen des Zurechtkommens mit der faktischen Abhängigkeit, die das Fehlen des Willens anzeigen, die Gegensätze auszutragen, die unsere Gesellschaft kennzeichnen und deren unterlegenen Teil man selbst darstellt. Ohnmächtige Verzweiflung, Ausschau nach Trost und moralisches Einverständnis finden zu ihrer Betätigung ideale Bedingungen vor – wodurch sich die Krise und ihre Bewältigung ein weiteres Mal als gar nichts Außergewöhnliches, vielmehr als Fortsetzung des Normalen erweisen.

Wer Sorgen hat, hat auch Likör

Die einfachste Form, die Misere zu ertragen, ist ohne Zweifel die, so zu tun, als wäre sie keine. Man säuft und stürzt sich ins Vergnügen. Daß das Vergnügen keines war, bringt man an den Folgen in Erfahrung – der Kater, der leere Geldbeutel und andere Nachwirkungen versetzen einen in die Realität zurück, der man zu entfliehen glaubte. Wenn es aber erst die Folgen sind, die die Untauglichkeit dieser Praktiken bewußt machen, dann ist man bereits dem Zwang zum Vergnügen gefolgt, der in dieser Gesellschaft stets vorhanden ist, in der Krise aber, auf immer weniger Widerstand trifft. So zeigt sich, daß Vergnügen nicht möglich, da es eine Sache des Geldbeutels und des Genusses, nicht aber der Verzweiflung ist, und daß es doch unbedingt notwendig ist, da man sonst über den Problemen des Geldbeutels verzweifelt,

Diese Form der Gegenwartsbewältigung nützt zwar einigen Leuten, die in dieser Ecke der Gesellschaft ihren Profit machen, schadet aber nur allzuleicht der Allgemeinheit, deren sittliches Streben Ordnung als wesentlichen Faktor der Krisenbewältigung schätzt. Der Staat, der nichts dagegen hat, daß die Leute Geld und Gesundheit zum Fenster hinauswerfen, so lange der gesamtwirtschaftliche Nutzen dadurch wächst, greift denn auch ein, wenn das erlaubte Mittelmaß überschritten wird: Überfüllung der Trinkerheilanstalten, zuviele totgeprügelte Kinder, ein Übermaß an Verwahrlosung und ruinierten Familien – all das trägt zur Bewältigung der Krise nichts mehr bei, droht stattdessen, die gesellschaftliche Ordnung aus den Fugen geraten und damit die staatliche Kontrolle unwirksam wer den zu lassen. Die Techniken der „Flucht“ aus der Misere werden toleriert – aber nur, solange sie funktional sind und das heißt, daß sie den Leuten gestatten, ihre Bürgerpflichten zu erfüllen und für sich selbst zu sorgen. Der Versuch, alles zu vergessen, darf nicht zur Selbstaufgabe führen und das gerade in der Krise geforderte Festhalten am Nutzen, den man nicht hat, zerstören. Solche Bürger liegen dem Staat nur noch auf der Tasche, ohne an anderer Stelle zu ihrer Füllung beizutragen.

Glaubensstützen

Wer sich allerdings nüchtern bemüht, ein ordentliches Nutzenstreben an den Tag zu legen, stößt auf die Schwierigkeit. daß es beim Streben bleibt und sich der Nutzen nicht einstellen will. Um das auszuhalten, muß man nach Gründen suchen – nicht danach, dass etwas faul ist, sondern daß

es nicht anders sein kann. So nimmt in einer Gesellschaft, die auf den Fortschritt von Technik und Naturerkenntnis stolz ist, periodisch der Aberglaube überhand. Wenn sich Hausfrauen, Arbeitslose und Rentner für ihr letztes Geld ihr Schicksal wahrsagen lassen, dann reagieren sie auf gesellschaftliche Verhältnisse, in denen einerseits alles rational geschäftsmäßig organisiert ist, andererseits die Rationalität das falsche Bewußtsein, die praktische Notwendigkeit den Verzicht auf Durchblick einschließt. Der Aberglaube ist nur die konsequente Fortsetzung einer Haltung, welche die Irrationalität für den Vorzug dieser Gesellschaft erachtet – wie in der Beteuerung, unsere Wirtschaftsordnung sei gerade deshalb so vollkommen, weil kein Mensch ihrem Wirken auf die Spur kommen kann und niemand lenkt und schon gar keiner denkt, zum Ausdruck kommt.

Der gewöhnliche Aberglaube des einfachen Mannes erklärt sich das Gebeuteltwerden, auf das er als Opfer keinen Einfluß hat, damit, daß alles unerklärlich ist und im Unbekannten Mächte vorhanden sind, die den Grund für sein Schicksal ausmachen. Dabei ist nicht zu übersehen, daß der einfache Fatalismus, das willenlose Sich-Fügen bestenfalls Indern oder sonstigen zurückgebliebenen Völkern ansteht, jedoch für die Bewältigung der Schwierigkeiten in der Gesellschaft, die einem ansonsten den Gebrauch des Verstandes abverlangt, nicht taugt. Gefordert ist der Verzicht auf den Intellekt, den, man hat, wo die eigene Misere als Gegenstand erscheint; er muß abdanken und ein explizites Bekenntnis zur Unerklärlichkeit der Weltenläufte als ihre Erklärung abgehen.

Gegen diese Form der Stütze, die sich die Geschädigten in der Krise verstärkt schaffen, wobei sie auf ein Heer von Leuten treffen, die bereits ein Geschäft aus dem Verkauf ihrer Irrationalismus gemacht haben, hat der Staat nichts einzuwenden – so lange die Praktiken der Organisatoren nicht den rechtlichen Tatbestand des Betrugs annehmen und als solcher vor den Kadi gebracht werden.

Echter Glaube

Dabei hat der Aberglaube den „echten“ Glauben, die Religiosität mit ihrem Kult des abstrakten Menschen, der als Christenmensch ein „freier Herr aller Dinge“ bleibt, und ginge es ihm noch so dreckig, verdrängt. Die Kirche, ehemals erfolgreichster Professional im bürgerlichen Trosthandel, braucht sich jedoch nicht wundern, daß ihr in dieser Krise kein Aufschwung beschieden ist. Daß ihre Sorgen ums Budget immer größer und die Abgänge von Gläubigen zu Lebzeiten immer häufiger werden, hat sie sich selbst zuzuschreiben. Sie hatte gemeint, sich auf das moderne Leben einstellen zu müssen mit Werbung, Umgangssprache, Profanisierung, sozialkritischen Tönen und Vereinfachung der Liturgie – und es erging ihr wie mancher Bordellmutter, die statt Plüschsesseln Schwedenmöbel ins Entree stellte. So gewöhnliches Zeug kann jeder zu Hause in Massen und billiger haben, und die bescheidene Qualität der gebotenen Ware kontrastiert zu deutlich zum Raffinement der Moderne. Bei all ihren Anstrengungen, sich zu erhalten, mußte die Kirche erfahren, daß mit ihr kein Staat zu machen ist – weil nämlich die moderne Religion des bürgerlichen Individuums der Staat selbst ist. Und ihre Versuche, die Wissenschaft für die Sache des Glaubens ein zusetzen, laufen stets auf den Untergang des letzteren hinaus.

Nostalgie

Wer mit der Krise fertigwerden will, ohne als Betroffener ihren Grund zu bekämpfen, kann sich nicht mit der abergläubischen Hinnahme seines eigenen Elends begnügen – er muß auch verkraften können, daß es anderen nicht so dreckig geht, ja daß diese Glücksbolzen aus dem Unglück der anderen Kapital schlagen. Er muß einen Weg finden, darüber hinweg zukommen, daß nicht nur seine Vorstellung vom Verhältnis Leistung-Nutzen sich als irreal erweist, sondern daß seine Leistung momentan überhaupt nicht gefragt ist. Aber das war ja nicht immer so.

Er geht in die Vergangenheit zurück, um das Akzeptieren der Scheiße, die Auffassung, daß alles so sein muß, durch die trostreiche Versicherung zu ergänzen, daß es nicht immer so sein muß. Die Schönheit des Früheren, der Zeiten des Genusses wird an alten Schlagern, Filmen und sonstigem Firlefanz bemüht, nicht um sie anklagend gegen die heutige Zeit zu halten, sondern um der Verzweiflung zu entgehen. Es hat auch Zeiten gegeben – der ersten Liebe, des beruflichen oder sportlichen Erfolgs, der Kameradschaft usw. – warum sollten die schlechten Tage der Gegenwart also von ewigem Bestand und ein Anlaß sein, den Kopf hängen zu lassen? Auch ich – so präsentiert sich der Nostalgiker – habe schon bessere Zeiten erlebt, die Ungunst der Stunde ist temporär und theoretisch, qua Erinnerung kann auch ich zufrieden sein. Die Unterhaltungsindustrie läßt sich von ihm den geträumten Beweis daß seine Unzufriedenheit grundlos sei, bezahlen. In noch, genialerer Weise trägt diesem Bedürfnis, sich die Unzufriedenheit auszureden, der Rückgang auf „wirklich schlechte“ Zeiten Rechnung. Was der Vergleich mit der schönen Vergangenheit nicht leistet – die Gegenwart positiv erscheinen zu lassen – das bringt die Erinnerung an Zeiten, wo es der zivilisierten Menschheit besonders dreckig ging, Weltwirtschaftskrise, Faschismus, Krieg. Solches Zurück gehen hat also von vorneherein nicht den Zweck, Geschichte zu erklären was sollte einem das nützen? – , sondern sie zu vergeheimnissen. Sie ist Vergleichsmaterial, vor dem sich die Gegenwart herausputzen läßt, ohne sie direkt zu erwähnen. Man erschaudert vor früheren Exzessen, die einem unerklärlich vorkommen und die populärwissenschaftliche Befassung mit dem Faschismus konkurriert mit den widerwärtigen Sex- und Faschismus-Filmen, die von dem staatlichen Terror fasziniert sind und ihn in die (sexuellen) Perversionen des menschlichen Trieblebens verweisen. Ihnen gelingt es, den Faschismus – ohne seine Greuel zu beschönigen, man zeigt sie sogar genüßlich-moralisch vor – von allen gesellschaftlichen Gründen zu befreien. Die psychologische Erklärung, die derartige Machwerke unterstellen, ist nicht nur nicht so trocken wie die politökonomischen Traktate. Sie hat auch den Vorteil, daß die Suche nach Schuldigen auf den Kreis der teppichbeißenden Wahnsinnigen eingeschränkt werden kann.

Moral

Beide Ausflüge in die Vergangenheit – in die schöne wie in die häßliche – haben es darauf abgesehen, die eigene Unzufriedenheit zu relativieren, indem sie ihren Grund leugnen. So läßt es sich weiterleben und zwar mit einem Ziel vor Augen: es kann und muß wieder so schön wie damals werden, und es darf andererseits nie mehr wieder solche Ungeheuerlichkeiten geben wie seinerzeit.

Die doppelte Begeisterung für die Vergangenheit enthält eine Aufforderung, nämlich die, sich entschlossen und tapfer der Zukunft zuzuwenden. Die Nostalgie ist wie die Sache mit dem Glauben ein Teil jener Veranstaltungen, die in Zeiten der Krise ihren Aufschwung verzeichnen: ihr Name ist Moral.

Das Prinzip dieser Veranstaltungen enthüllt sich bereits in den Wortgefechten von Politik und Journaille, die – völlig desinteressiert am Grund der Krise – Ausschau nach Schuldigen halten und dabei stets die entdecken, deren Nutzen dem eigenen Schaden entspricht. Da gibt es Ge- und Verbote, die sich allerdings nur in einem all als solche bewähren und durch setzen lassen: wenn sie der Staat aus spricht oder sie zumindest das Interesse des Staates zum Ausdruck bringen. Die Argumente der Moralisten unserer Tage versäumen denn auch in den seltensten Fällen, ihre Appelle und Vorwürfe in die Form des Interesses am allgemeinen Wohlergehen zu kleiden – und kommen dabei nie um das Bekenntnis herum, das illusionäre, weil nicht vorhandene Allgemeinwohl so aufrechterhalten zu wollen, wie eben sich ausschließende und deshalb kollidierende Interessen aufrechtzuerhalten sind: durch Gewalt. So existiert das Allgemeinwohl in Form staatlicher Gewaltausübung, und sein Inhalt besteht in recht klaren Zielsetzungen, die den einen ihren Vorteil, den anderen ihren Schaden sichern. Verdankt sich auf der einen Seite noch jede Figur moralischen Argumentierens dem positiven Bezug auf den eigenen Nutzen, der den Nutzen des anderen als untragbar für alle, ja Selbst für ihn selbst darstellt, so folgt ihr andererseits stets die Drohung mit der Gewalt auf dem Fuße, die ihm den Verzicht, so er ihn sich nicht auf schwatzen läßt, aufzwingt.

Und diesem Prinzip verdanken wir eine lange Reihe von Bemühungen seitens unserer Staatsmänner, der Opposition, der Journalisten und Moderatoren, die ihre Parteinahme für das Kapital in endlose Tiraden über das Engerschnallen von Gürteln, über Zusammenhalten und konjunkturgerechte Maßnahmen kleiden, die Rücksichtnahme von denen verlangen, auf die keine Rücksicht genommen wird. Und die Filmindustrie beschert uns Katastrophenfilme, in denen man an Erst-, Zweit- und Dritthelden lernen kann, daß sich Tugend und Verzicht lohnen. Sie liefern auf ihre Art den Beweis, wer die Säue sind und zeigen die Perspektive auf, wie ihnen das Handwerk zu legen ist: durch eine kompromißlose Rückkehr zu den verstaubten Klassenkampfparolen!

aus: MSZ 8 – 1975