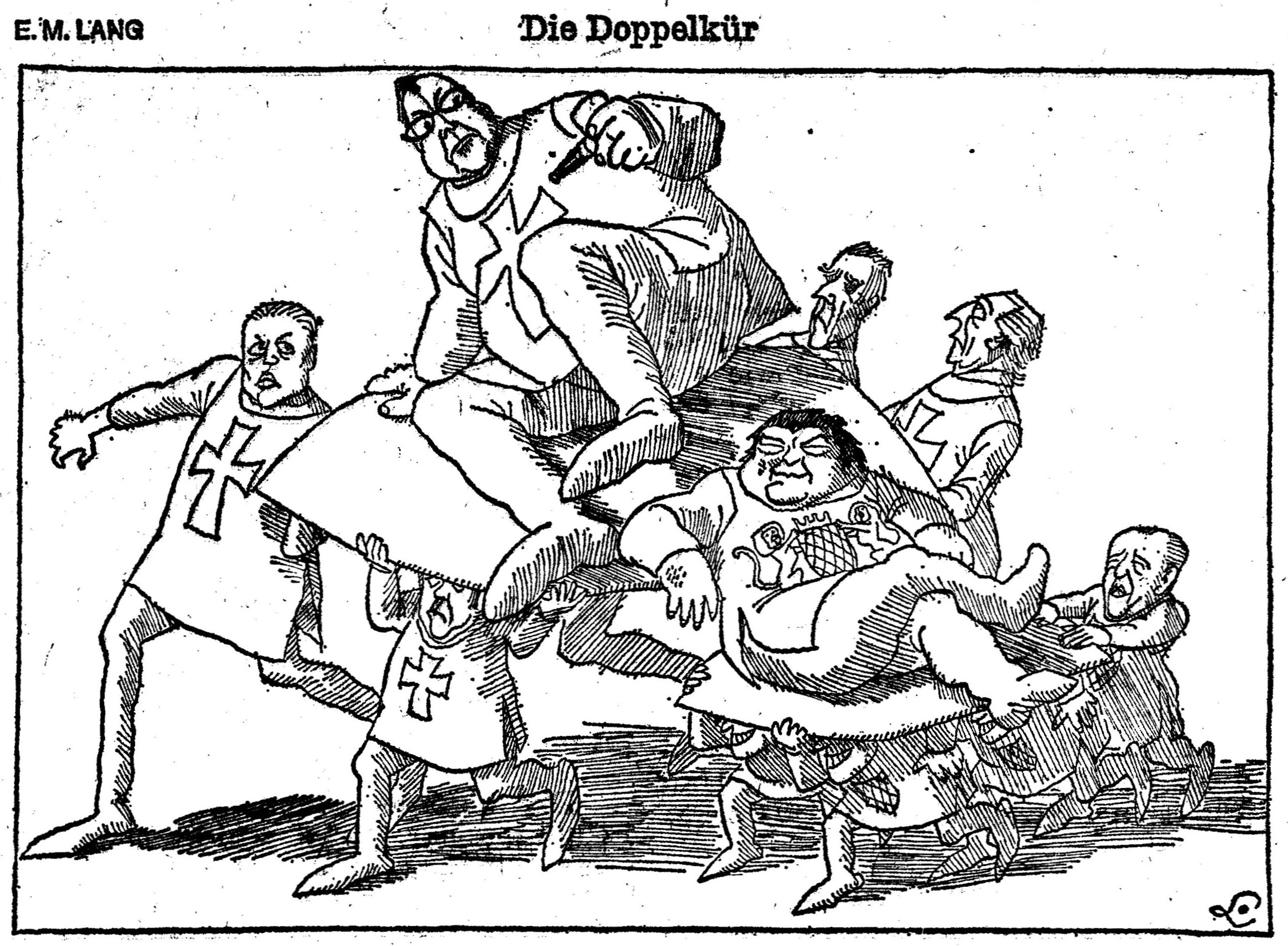

Wie kürt man einen Kanzlerkandidaten?

Um die Nominierung des gemeinsamen Kanzlerkandidaten ist zwischen den Schwesterparteien ein unschöner Streit ausgebrochen, der von allen Seiten mit harten Bandagen ausgetragen wird. Dabei bediente man sich politischer Tricks, des Wortbruchs und anderer einschlägiger Hinterfotzigkeiten:

„Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hatte sich entgegen gemeinsamer Absprachen (mit der CSU) durch seinen Generalsekretär Biedenkopf zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien ausrufen lassen.“ (Spiegel Nr. 20, 1975, p. 26)

Und dies noch vor den Landtagswahlen in Nordrheinwestfalen und im Saarland; wohl um die zu erwartenden Wahlsiege als Beweis für die Zugkräftigkeit Kohls werten zu können. Schließlich muß Biedenkopf „den Mann aus der Provinz als deutschen Spitzenpolitiker ... verkaufen.“ (Biedenkopf laut „Spiegel“) Die sturen Bayern kontern monoton: Seit Wochen sprechen es alle CSU-ler von Rang aus: Strauß gilt in ihrer Partei immer noch als der geeignetste Kandidat. Dies haben sie beschlossen und trotz allem Kohl bleiben sie dabei.

Worum es neben der puren Machtdemonstration zur Stärkung der Position der eigenen Landespartei geht, zeigen die Streitereien in den demokratischen Parteien nach Wahlniederlagen. Man wirft sich wechselseitig vor, das Programm „schlecht an den Mann gebracht“ - zu haben. (So die SPD: „Wir müssen unsere Kritik an den anderen und unsere eigenen Erfolge bzw. (!) Ziele dem Wähler besser darstellen.“) Die Partei ändert die Werbung für ihr Programm und kehrt die Punkte am eigenen Konzept besonders heraus, für die sie sich gerade jetzt Zuspruch erhofft. Das schönste Programm nützt aber nichts, wenn man nicht jemanden vorzeigen kann, der es erfolgreich verkauft. So hatte Barzel die letzte Bundestagswahl gegen Brandt verloren. „Verbrauchte“ Spitzenpolitiker müssen ausgewechselt werden; die Partei braucht ein neues Zugpferd.

Was nun den richtigen Mann für den Chefposten der Exekutive auszeichnet, weiß jedes Kind: er braucht Führungsqualität.

An Stoltenberg lobt man, daß er ein Kenner ist, ein „Mann mit Sachverstand“ (Panorama) und bezeichnet Kohl als Niete, die selber versprechen muß, „er werde seine eigene Inkompetenz durch erfahrene Männer in der Regierungsmannschaft ausgleichen“ („Spiegel“, S. 29). Andererseits wird Kohl wegen ebenderselben „Qualität“ als integrationsfähig geschätzt, während Stoltenberg sich den Vorwurf der Kontaktarmut gefallen lassen muß. Dies soll nun wiederum nicht heißen, daß Teamwork unbedingt einem autoritären Führungsstil vorzuziehen wäre

(man denke nur an Adenauer, oder vielleicht auch an Strauß).

Da Eigenschaften eines Führers wie Sachkenntnis, persönlicher Führungsstil oder Anpassungsfähigkeit immer nach zwei Seiten hin interpretiert werden, klärt dies nur eines: der Streit um den besten Mann läßt sich so nicht entscheiden. Es wird die Eigenschaft eines Kandidaten von seinen Paladinen lediglich als seine besondere Führungsqualität angepriesen. Die Entscheidung selber vollzieht sich nach handfesteren Kriterien.

Demoskopie oder der Wille des Volkes

Welcher Kandidat die Führungsqualität schließlich hat, wird mit dem Verweis auf den Volkswillen geklärt: z. B. regionale Wahlergebnisse. Nachdem die CSU im November 1974 in Bayern einen Zuwachs von 9 Prozent für sich buchen konnte, waren die Chancen von Strauß als Aspirant auf das zweithöchste Staatsamt angestiegen. Demgegenüber blieben seine Konkurrenten mit einem Plus von nur 2 Prozent in Schleswig-Holstein und Rheinland- Pfalz deutlich zurück. Allerdings widersprechen bundesweite demoskopische Umfragen der Attraktivität des Bayern: mit bloß 25 Prozent „Wertschätzung“ liegt er weit hinter Kohl, der mit dem populären Kanzler Schmidt mit 67 Prozent fast gleichzieht. Mit einem Spitzenkandidaten, der sich nur 25prozentiger Wertschätzung erfreut, gewinnt man keine Bundestagswahl. Führungsqualität hat also, wer die Partei zu einem Wahlsieg zu führen verspricht. Das Kriterium für die Eignung zum Kanzler ist die Wertschätzung des Volkes.

Und wenn Strauß, der in Sonthofen hinter verschlossenen Türen etwas anderes erzählt als auf offener Bühne, in Punkto Ehrlichkeit und Stoltenberg in Punkto Farbigkeit (kein ausgeprägter Charakter) demoskopisch schlecht abschneiden, dann ist der Einwand der Kollegen gegen diese beiden nicht der, daß der eine ein Lügner und der andere charakterlos ist (beides für bürgerliche Politiker unverzichtbar), sondern der, daß es ihnen nicht gelungen ist, sich als ehrlich bzw. als Persönlichkeit darzustellen. Der Kanzlerkandidat muß sich dem Wahlvolk vertrauenswürdig präsentieren; er muß den Menschen mimen, von dem möglichst viele Bürger denken, daß er es schon richtig machen werde; daß ihre Interessen bei ihm gut aufgehoben sind. („Helmut Kohl ist in hohem Maße fähig, Vertrauen zu wecken, weil er eine geradlinige Persönlichkeit ist.“ Biedenkopf im STERN 26/1975).

„Die geistig politische Führerschaft in dieser unserer Zeit“ (H. Kohl)

Eigenschaften, die Vertrauen wecken

Die Charakteristika des Kanzlerkandidaten wollen wohlüberlegt sein. Gegen den SPD-Kanzler, der sich dem Volk als „Macher“, als nimmermüdes Energiebündel empfiehlt, muß die Konkurrenz schon anderes aufbieten, um unverwechselbar die eigene markante Politik zu demonstrieren: Kohl kehrt den Gemütlichen heraus.

„Kandidat Kohl glaubt, er könne im Zeitalter der Numerierung und Computerisierung dem Staat ein menschliches Gesicht(!) geben – »das kann der Schmidt nicht«. Und genau das sei es, so der Pfälzer, worauf die 25%-Gruppe der Wechselwähler besonders anspreche.“ (Spiegel 20, p. 28)

Die Infamie zeigt sich hier gleich doppelt: gibt Kohl schon zu, daß es bloß Schau ist, die er zu veranstalten beabsichtigt, wenn er sagt, die Zeit, an der er nichts ändern will, sei unmenschlich (Numerierung der Bürger) und er wolle dem Staat, der diese Numerierung durchführt, nur ein menschliches Gesicht verleihen, so spricht er auch noch aus, daß er der „Menschliche“ nur aus einem Grund ist: die Wechselwähler wollen das so. Um dieses Bild vollendet abzugeben, übt sich Kohl in der „mit Sinn für Wohnzimmer-Publicity betriebenen Zurschaustellung kleiner Menschlichkeiten“ („Spiegel“, p. 29). Er läßt sich im Kreise seiner Familie (wer mißtraut schon einem treusorgenden Familienvater?) und mit alten Leuten fotografieren; im Bierzelt, auf Baugerüsten und in Bergwerksschächten klopft er leutselig auf die Schultern fremder Menschen. Allerdings reicht die Stilisierung spezifisch Kohl’scher Provinzialität zur anheimelnden Menschlichkeit noch nicht aus, ihn auch zum überzeugenden Staatsmann zu machen. |

|

„Zu seiner Bonner Unerfahrenheit paßt auch, daß Kohl von Wirtschafts- und Finanzpolitik ebensowenig versteht wie von den auswärtigen Angelegenheiten – den auch nach Meinung der CDU/CSU wichtigsten Feldern deutscher Politik.“ (Spiegel, p. 28)

Dem Kandidaten, der Bonn nur aus der „Perspektive der eher betulichen Länderkammer“ („Spiegel“, p. 28) kennt und der, obwohl er vielleicht einmal unsere Wirtschaft lenken soll, seine Frau nicht dazu bringt, ihm Socken zu kaufen, die nicht kratzen, muß auf die Sprünge geholfen werden. Und dafür ist der Streit mit der CSU gerade recht:

Die dem Gegner mühsam abgerungenen Kompromisse profilieren ihn als Kämpfer. Und inzwischen gelingt es ihm, die Öffentlichkeit damit zu beeindrucken, daß er nach fast jedem Streit weiß, worum es eigentlich ging. Ja, man nimmt ihm darüberhinaus ab, daß er jetzt schon weiß, was sich in der Ostpolitik ändern muß.

Um seine Persönlichkeit weltmännisch abzurunden, bemüht sich Kohl „vom rheinländischen Tonfall seiner Heimat zu chemisch reinem Hochdeutsch zu finden“ („Spiegel“, p. 29).

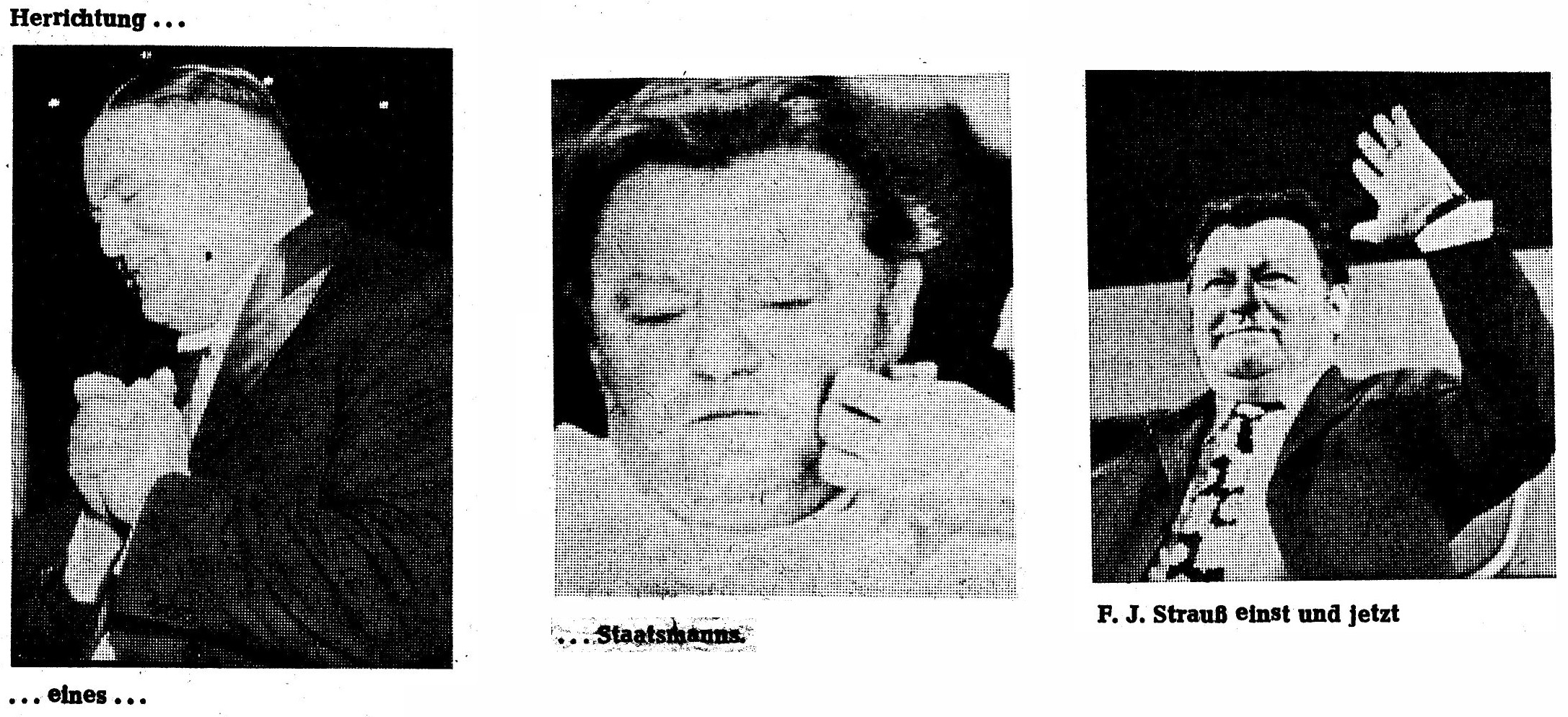

Doch auch am Äußeren muß gefeilt werden: während Kohl erst kürzlich seine blaustichigen Kommunionanzüge gegen modische Zweireiher vertauschte, wechselte Rivale Strauß schon vor geraumer Zeit seine Schlachterfrisur gegen einen etwas längeren, modischen Haarschnitt. Und wenn der Berliner CDU-Vorsitzende Lorenz im Gegensatz zu seinem SPD-Kollegen Schütz im Fernsehen sympathisch aussieht, dann verdankt er, der genauso kurzsichtig ist wie Schütz, seine großen „offenen“ Augen einer Fensterglasbrille, mit der er freilich nichts sieht.

Dergestalt präpariert, kommt es jetzt darauf an, den Kandidaten vor seinem Volk gelungen in Szene zu setzen.

Die eigenen Mannen, die unteren Chargen der Partei schickt man landauf und landab, wo sie von den Ruhmestaten und Vorzügen des werdenden Spitzenpolitikers zu berichten haben. Er selbst wird bei Auftritten geschickt postiert – der Hauptredner, dessen Qualität gerade durch die mindere der Vor- und Nachredner, die sich natürlich seinen Anführungen anschließen, unterstrichen wird.

Freilich kann man auch hier am US-Beispiel noch viel lernen: Unsere Wahlkämpfe sind showtechnisch nichts gegen die großen party-conventions, gegen Millionen McGovern-Fähnchen und die vielen hunderttausend „I like Nixon“-Strohhüte und „Nixon for President“-T-shirts, vor allem aber nichts gegen die tausende Mädchenbrüste, die die demokratische wie republikanische Seite für die TV-Kameras wackeln ließen.

Die CSU gruppiert jetzt immerhin Mädchen mit CSU-Pullovern um die Rednerpodeste der Wahlveranstaltun- gen. Das ist ein erster Schritt. Wir kommen der Sache schon näher.

Der rechte Mann zur rechten Zeit

„Die Bundesbürger sind nämlich sehr gescheite Leute.“ H. Kohl in „Report“ am 23. 6. 1975

Der solchermaßen aufgebaute Kandidat muß nun die Rolle, die ihm zugedacht ist, auch ausfüllen. Von ihm wird mehr noch verlangt, als von der inzwischen rar gewordenen Spezies der Charakterschauspieler auf dem Theater: zeichnen diese sich dadurch aus, daß sie ihren Part nicht nur spielen, sondern sich mit der darzustellenden Figur identifizieren, so muß der Kanzlerkandidat, das wirklich werden, als was er fungiert. So sind Politiker keine Schauspieler, wenngleich schauspielerische Fähigkeiten für sie unverzichtbar: sie leben als das, was der Beruf von ihnen fordert. Fällt er nur einmal aus der Rolle, d. h. hört er für einen Moment auf, Staatsmann zu sein, und die Öfentlichkeit ertappt ihn dabei, war die ganze Mühe vergeblich. Strauß z. B. ist solches Mißgeschick widerfahren, nicht in Sonthofen, wie fälschlicherweise behauptet wird, sondern erst lange nachher: der Regierung Mißwirtschaft zu wünschen, um der eigenen Partei zu nutzen, darauf eine langfristige Strategie aufzubauen, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit für jeden Oppositionspolitiker. Daß seine diesbezüglichen Auslassungen bekannt geworden sind, hat ihm alle Chancen gekostet. Er hat den Schein des verantwortungsbewußten Politikers nicht gewahrt. Er hat nicht dem Staat geschadet, sondern „Strauß hat uns geschadet.“ (CDU-Blüm) Das Volk der Wähler gibt nur dem seine Stimme, dem es seine Rolle auch glaubt und was es an ihm schätzt, ist gerade die Rolle, die ihm die public-relations-Strategen der Partei geschrieben haben. Ein Kandidat, der etwa dergestalt aus der Rolle fiele, dem Volk tatsächlich anzukündigen, was alles, so er die Wahl gewinnt, zwangsläufig seines Amtes sein wird, hätte die sicherste Garantie, die Wahl nicht zu gewinnen.

Der Spitzenpolitiker muß gerade genügend abgebrühte Charakterlosigkeit aufweisen, um unter den Augen eines die ganze Öffentlichkeit umfassenden Publikums, den treu ums Volkswohl bemühten Staatsmann abgeben zu können, der seine Partei an die Macht bringen, den politischen Gegner schlagen und bei allem noch über dem Durchschnittsmenschen turmhoch stehend als integre Persönlichkeit erscheinen muß. Die CDU hat Helmut

Kohl zu ihrem Kanzlerkandidaten gekürt und die CSU seine Unterstützung versprochen, mit der aufschlußreichen Erklärung, sie halte zwar Strauß für den geeigneten Kandidaten, werde aber trotzdem für Kohl streiten. Angesichts des sonst sehr ausgeprägten Durchsetzungswillens der CSU gegen die größere CDU, ist die Erklärung, die anderen seien halt die stärkeren, die Bestätigung dessen, woraufs ankommt: Die schwarzen Bayern haben sicherlich zur rechten Zeit noch eingesehen, daß der „Schwarze Riese“ aus Mainz der rechte Mann zur rechten (Wahl-)zeit ist und dagegen die besonderen Qualitäten von FJS nicht zählen. Helmut Kohl, der Kandidat, stellt bis zum Wahltag die fleischgewordene Motivation fürs Volk dar, sich der CDU/CSU anzuvertrauen; dies hoffen zumindest die Unionschristen, wenn sie an seiner Person alles das festmachen wollen, was „vernünftige Politik für unser Land“ heute sein soll. Nach den Wahlen ist er entweder Kanzler oder er wird zur politischen Unperson: im Abbau eines Spitzenpolitikers, mag er sich auch schonend vollziehen, wie der etappenweise Fall des Rainer Barzel, dokumentieren die Parteien, daß es auf die Person des Kandidaten gerade nicht ankommt, sondern ausschließlich auf die Rolle, die er verkörpert und gleichzeitig, daß die Person es war, die versagt hat. So können sie mit ihr auch ihre Niederlage abservieren, selbst in ihrem Selbstbewußtsein ungebrochen bleiben und haben vier Jahre Zeit, einen neuen Kandidaten aufzubauen. Für Kohl allerdings hätte seine Niederlage die Konsequenz, daß er in der Provinz verbleiben müßte, während das Volk erwartungsvoll auf den Nachfolger blickt, der es dann geeignet repräsentieren wird.

aus: MSZ 6 – 1975