Das Modell Deutschland auf dem Vormarsch:

Im Boom

„Der Konjunkturhimmel hat sich aufgehellt“, „Deutschlands Wirtschaft wärmt sich am neuen Boom“, „Konjunktursonne ohne Sonnenbrand“, vermelden die Konjunkturwetterberichte, und die Medizinmänner des „Patienten Nr. 1“ diagnostizieren in der ihnen eigenen metaphorischen Sprache, in der sie ihre Anteilnahme am Wohlergehen der deutschen Wirtschaft auszudrücken pflegen: „Wir sind über den Berg... Das große Aufatmen kann beginnen ...“ In der Tat stehen am deutschen Konjunkturhimmel die Bilanzen gut, die „Produktionskapazitäten“ sind weitgehend ausgelastet, die Kapitalisten fahren kräftig Gewinne ein: „Bei der Kraus-Maffei AG, München, kam es zu einer Umsatzexplosion ...“, „VW – ein Phoenix aus der Asche …“ „Robert Krups KG verbuchte wieder ein dickes Plus“, „Neuer Rekord in der Automobilindustrie“ usw. usw.

Oder in den Worten des Vorstandssprechers des Bundesverbandes Deutscher Banken, Christians: „Konjunkturklima so gut wie lange nicht mehr“.

Gehn Sie mit der Konjunktur!

Trotz des „neuen Optimismus“, mit der die Unternehmer „ihre Investitionspläne nach oben korrigieren“, geben sich die Pressebulletins andererseits pessimistisch-verhalten:

„Der Konjunkturhimmel hat sich zwar aufgehellt, daraus einen Frühling oder gar Sommer zu schließen, wäre voreilig.“

Die boomartige Beschleunigung des Aufschwungs, an der nun auch die nicht mehr vorbeikönnen, die sie zwei Jahre lang mit dem Verweis auf den „infolge schlechter Ertragssituation entstandenen Nachholbedarf“ der Unternehmer abgestritten haben – so als hätten die Kapitalisten nicht auch mit ihren Verlusten gut gelebt –, bereitet den professionellen Beobachtern der „Wachstumsentwicklung“ einige Kopfschmerzen. Sie befürchten, daß immer dann, wenn es am schönsten ist, das Glück zu Ende ist und wehren sich gegen die praktische Gewißheit, daß dieselben Aktionen, die die „Gesundung“ der Wirtschaft herbeigeführt haben, ihr alsbald einen neuen Todesstoß versetzen könnten:

„Was wir hier erleben, ist möglicherweise nur zyklisch, ist möglicherweise nur die Konjunktur!“

orakelt ein Wirtschaftsjournalist, dem es schwerfällt anzuerkennen, daß der Boom nur eine Phase im Zyklus der Kapitalbewegung und nicht die Aufhebung der Konjunktur ist, so wie es sich die Gleichgewichtstheorie gerne vorstellt. Und sämtliche Mahnungen „das Wachstum zu verstetigen“, machen klar, daß es sich beim gegenwärtigen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung nicht um ein Stadium handelt, wo der Ausdehnung der Produktion krisenbedingte Hindernisse im Wege stehen – das machen diejenigen glauben, die befürchten, der Staat könne frühzeitig seine Zuwendungen einstellen:

„Der Konjunkturaufschwung hat noch nicht den Punkt erreicht, von dem ab er sich aus eigener Kraft tragen könnte“ –,

sondern um eine Phase, wo der rasante Aufschwung selbst die Beschränkungen herbeiführt, die seine eigene „Stabilisierung“ gefährden:

„In der Bauindustrie herrscht etwas, was man nur schwer nicht als Boom bezeichnen kann, in anderen Schlüsselindustrien sucht man händeringend nach Facharbeitern ...“

„»Der Zins ist mit uns«, jubeln die Händler“

„Die Liquidität entwickelt sich zum reißenden Strom ...“

Nicht, daß die „Initialzündung“ noch nicht funktioniert hätte, sondern daß der „Motor“ wieder auf Hochtouren läuft, ist derzeit Anlaß zu sprichtwörtlichen Ratschlägen wie „Diese Fakten vor Augen sollte uns das Hemd näher sein als der Rock“. Was ein gestandener Wirtschaftsbeobachter also gar nicht froh zur Kenntnis nimmt, ist die flotte Kapitalexpansion selbst, soweit er ihre drohenden Begleitumstände oder Folgen betrachtet, die ihn sogar veranlassen, die Kapitalisten, denen seine einzige Sorge gilt, zu tadeln und vom Staat zu verlangen, „die Ampeln auf Gelb“ zu schalten.

Für die Kapitalisten hängt die Hose aber längst noch nicht am Bette. Sie denken gar nicht daran, ihre „wachsende Investitionslust“, der man mit allerlei Verstärkern auf die Sprünge geholfen hat, zu dämpfen oder gar auf staatliche Spritzen zu verzichten. Flott nutzen sie das Ergebnis der Rationalisierung, das der Staat mit Geschenken und die Presse mit viel Verständnis unterstützt hat –

„Die ökonomische Rationalität verlangt solches Verhalten der Unternehmer prinzipiell stets dann, wenn sich der Produktionsfaktor Arbeit im Verhältnis zum Faktor Kapital verteuere“ –,

um auf verbesserter technischer Grundlage – der Einsatz von mehr und besseren Maschinen hat die gewünschte Verbilligung der Ausbeutung der Arbeiter herbeigeführt – ihren Reichtum auf progressiver Stufenleiter zu vermehren. Sie erledigen mehr Aufträge in kürzerer Zeit, überschwemmen den Markt mit mehr Mehrprodukt und fragen andererseits im Vertrauen auf die bleibende Lebhaftigkeit des Geschäfts mehr nach, setzen sich also wechselseitig in die Lage, das Gewinnemachen auf einer verbesserten Basis zu betreiben. Der Markt ist also wieder Mittel einer allseitigen Akkumulation, und zwar rücksichtslos gegen die Schranken, die die Maßlosigkeit des Kapitals selbst produziert.

Der Tatsache, daß für die Entwicklung der Akkumulation

„jedes Mal das Maximum der letzten Prosperitätsphase vor der Krise als Minimum der nächstfolgenden Prosperitätszeit wieder erscheint, um dann zu einem weit höheren neuen Maximum zu steigen“ (Marx, Kapital III),

der neue Aufschwung also auf einer veränderten Verteilung und Zusammensetzung des Kapitals beruht, haben die Kapitalisten in ihrem untrüglichen ökonomischen Instinkt bei der Bewältigung der Krise Rechnung getragen:

1. haben sie sich die nötigen Geldmittel zur Ausdehnung ihres Geschäfts von denen beschafft, die die „Sanierung“ nicht geschafft haben und damit praktisch bewiesen, daß das Untergehen einzelner Kapitalisten in der Krise noch lange nicht heißt, daß sich mit deren Kapital nichts mehr anfangen ließe:

2. haben sie ihre Kapitalbasis, da, wo es nottat, durch Zusammenschluß mit anderen Kapitalisten verbreitert,

und damit eine Umverteilung von Kapital in Gang gesetzt, eine Verschiebung, an der vor allem die Banken profitiert haben, und zwar doppelt: auf der Grundlage des in Krisenzeiten stattfindenden Wechsels von Eigentumstiteln, der die Banken zu Krisengewinnlern macht, haben sie im Aufschwung aus ihren Kreditgeschäften den Zwang für die Unternehmer gemacht, sie am beschleunigten Wachstum ihrer Gewinne zu beteiligen. Daneben treten sie selbst zunehmend als industrielle Kapitalisten auf – „Banken an die Stelle alter Großaktionäre“ –, ein Umstand, der die Betroffenen selbst solange nicht stört, als die Konkurrenz zwischen Bank- und industriellem Kapital für beide vorteilhaft ist, der aber wiederum den staatstreuen Nationalökonomen allerlei Anlaß zu Überlegungen gibt, ob nicht seine Unternehmer „zu müde“ sind.

Wachstum für, mit, durch und gegen Arbeitslose

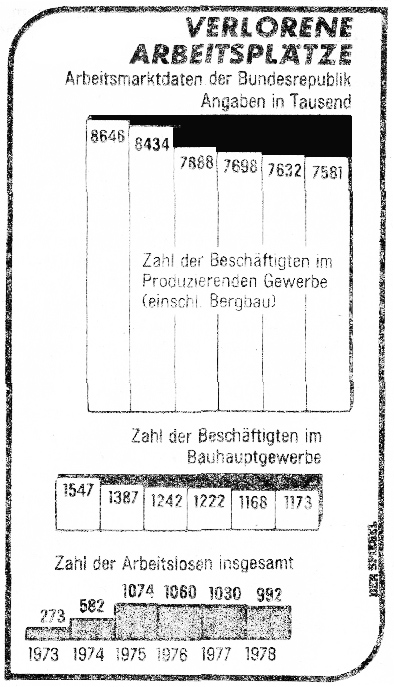

Das veränderte Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, das sich als Resultat der Rationalisierung als neue Basis der Ausdehnung der Produktion hergestellt hat, sorgt andererseits dafür, daß sich der jetzige Boom von früheren „Phasen denkwürdiger Hochkonjunktur“ dadurch unterscheidet, daß er mit 1 Million Arbeitslosen einhergeht, woraus diejenigen, die sich die Arbeitslosigkeit als Problem des Staates angelegen sein lassen, den Schluß ziehen, daß es noch nicht genug boomt: „Gegen das Entstehen einer solchen gesellschaftlichen Paria-Gruppe hilft nur rasches wirtschaftliches Wachstum.“ Daß die Vernichtung von Arbeitsplätzen die Grundlage des neuen Booms ist und bleibt, die Expansion des Kapitals also mit mehr Arbeit aber relativ weniger Arbeitern verläuft, will insbesondere der nationalen Gewerkschaft nicht in den Kopf, die fest zu ihrer Ideologie steht, weil ca. 1 Million Arbeitlose, kann es der Wirtschaft nicht gut gehen. Die andere Seite nutzt dies weidlich aus: Sei es, daß sie mit Verweis auf die Arbeitslosen gegen Lohn- und Arbeitszeitforderungen Front macht und die Gewerkschaft bei ihrer sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung packt; sei es, daß ihr Interesse an billiger Energie von der Gewerkschaft verantwortungsvoll vertreten wird, die ihre Arbeiter unter der Parole „Für Umweltschutz und sichere Arbeitsplätze“ für den Bau von Atomkraftwerken demonstrieren läßt; sei es, daß die Kapitalisten die zum Problem Nr. 1 erklärte Arbeitslosigkeit zum Anlaß nehmen, die Verbesserung und Ausdehnung ihrer Geschäftsgrundlage als sozialen Dienst an der Allgemeinheit zu verkaufen, |

|

die Verbesserung und Ausdehnung ihrer Geschäftsgrundlage als sozialen Dienst an der Allgemeinheit zu verkaufen, ihre ,,Investitionslust“ mit Werbekampagnen „Hier entstehen Arbeitsplätze...“ begleiten, und in alledem erkennen lassen, daß sie sich bei der hemmungslosen Ausdehnung ihrer Geschäfte von niemandem reinreden lassen wollen, im Gegenteil es als die Pflicht und Schuldigkeit »der Gesellschaft« betrachten, die selbst produzierten Schranken, die aus dieser Sorte Berufstätigkeit erwachsen, aus der Welt zu schaffen. Angesichts der Arbeitslosigkeit klagen sie bereits wieder über einen „Mangel an qualifizierten Arbeitern“ – so als läge es an den Fähigkeiten des Arbeiters, wenn er stempeln gehen muß – und verlangen von den durch sie Rausgeschmissenen und Dequalifizierten, sich für die Bedürfnisse der „gewandelten Produktionsstruktur“ bedingungslos bereitzuhalten.

Boom an Arbeit für die Arbeiter im Boom

„Der Arbeitskräftemangel kostet (!) bereits Wachstum“, dies die zynisch-unverschämte Beschwerde des Kapitalisten, die den Mehr-Gewinn, den eine 100 %ige Auslastung der Produktionskapazitäten bringen würde, als Kosten veranschlagt, die durch nicht angewandtes Arbeitsmaterial entstehen:

„Zur Zeit sind die Werke im Maschinenbau im Schnitt zu 80,4 % ausgelastet, aber es fehlen so viele Facharbeiter, daß eine Auslastung von 85 % nur durch Überstunden zu bewerkstelligen wäre und ist.“ (Also doch!)

Diejenigen, die das Wachstum schaffen, nehmen an der Vermehrung des Reichtums durch die Vermehrung ihrer Arbeit teil. Der deutsche Arbeitsmann setzt alles dran, um aus seiner Not der Lohnarbeit zusätzliche Tugenden für den Boom des Kapitals zu machen und läßt sich seinen sprichwörtlichen Fleiß zynisch als naturwüchsigen Volkscharakter feiern, den „unsere europäischen Nachbarn“ einerseits ihrer Arbeiterschaft als nachahmenswert empfehlen, der aber andererseits das Gerede vom „häßlichen Deutschen“ aufleben läßt, da, wo die deutsche Wertarbeit sich erdrückend überlegen gegenüber der heimischen Industrie erweist:

„Kurzum, die Exportstärke ist letztlich der Tatsache zu verdanken, daß der Deutsche nach wie vor ein ungewöhnlich gutes Arbeitstier ist.“

Es wird also aus den Gründen der nationalen Wirtschaftsstärke kein Hehl gemacht, und die deutschen Arbeiter halten sich was darauf zugute, daß deutscher Handel und Wandel was gilt in der Welt und unser Helmut aller Welt Respekt einflößt.

Der deutsche Arbeiter hat sich daran gewöhnt, auf seine Arbeit als sein Mittel zu sehen, obwohl er sich vom gewöhnlichen Gang der Ausbeutung und damit von seiner tagtäglich fortschreitenden Ruinierung eines Besseren belehren lassen könnte, und läßt sich ansonsten von seinen „großartigen Führern“ (der englische Premier Callaghan) seine Interessen repräsentieren.

Ob sie in den rationalisierten Betrieben, mit knappem Lohn vermehrt Anforderungen gegen sich selbst bewältigen, oder ob sie als dequalifiziertes Arbeitsvolk notgedrungen auch „einfache Arbeit“ in Kauf nehmen, die Einstufung in niedrigere Lohngruppen, die ersatzlose Streichung alter Zusatzleistungen, die Anhebung der Normalstückzahl bei Akkordarbeit etc. willig über sich ergehen lassen, stets beweisen sie – getreu der faschistischen Devise »Wer Arbeit will, bekommt auch Arbeit« –, daß sie den intensiveren Arbeitstag, den das Kapital als neuen Norma1zustand durchgesetzt hat, unbedingt aushalten wollen.

Daß gerade ihre „harte und selbstdisziplinierte Arbeit“ dauernd das Gegenteil einbringt, nämlich weniger Lohn bei gesteigerter Leistung, kann einen deutschen Wertarbeiter nicht entmutigen. Wo sie bei den Unternehmern nichts für sich rausholen, holen sie dafür um so mehr bei sich selbst raus. Mit seiner „Arbeitssucht“ zieht er sich sogar den Zorn der staatlichen Verwalter seiner Not zu, wo er sie nicht gesetzmäßig verrichtet, sie rechnen ihm vor. daß Arbeit, von der der Staat nichts hat, kriminell ist. Den Parasitenvorwurf widerlegt jedoch ein Arbeiter made in Germany täglich praktisch: er setzt alles dran, seinen Arbeitsplatz uneigennützig auszufüllen. Arbeitsunfälle und Krankheiten, die die Arbeitshetze unvermeidlich erzeugt, werden immer seltener gemeldet oder einigermaßen auskuriert, wozu die staatlichen „Kostendämpfungen“ bei der Sozialversicherung wie die Faust aufs blaue Auge paßt. Das praktische Eingeständnis, daß die totale Bereitschaft, die Arbeit zu schaffen, den Arbeiter selbst schafft, ist die zunehmende „Flucht in den Alkohol“. Die nervenaufreibende Eintönigkeit der Arbeit und der Frust, sich bei aller Leistung nie mehr leisten zu können, sucht man sich dadurch erträglicher zu machen, daß man das Bewußtsein darüber trübt. Die Rücksichtslosigkeit, mit der das Kapital sein Arbeitsmaterial im Interesse seines Wachstums ruiniert, wird dabei durch den schonungslosen Angriff der an billiger Volksgesundheit interessierten Meinungsbildner ergänzt, die die Opfer darüber „aufklären“, daß die negativen Auswirkungen ihrer Frustbewältigung nicht zu einem Risiko für den Betrieb oder die Allgemeinheit führen dürfen:

„Wer säuft fliegt raus!

Der Bürosuff ist auch der Polizei schon aufgefallen. In Ludwigshafen werden gleich nach Feierabend fast soviele Autofahrer mit 0,8 Promille und mehr gestoppt wie nachts ...“

Durch ihr bedingungsloses Ranklotzen aus „Angst um den Arbeitsplatz“ – ein neues bändefüllendes Thema für die Psychologen- und Soziologenmafia, die immer brutaler und selbstverständlicher die Menschenopfer des zivilisatorischen Fortschritts zur Selbstüberwindung auffordert: „Die Ängste der Deutschen im sozialen Wandel“ – sorgen die Arbeiter dafür, daß die steigenden Anforderungen des Kapitals zur Gewohnheit geworden sind und widerlegen durch diesen opferbereiten Einsatz die unausrottbare Lüge vom „sorgenfreien Dasein“ der arbeitslosen „Drückeberger“.

„Was ist für einen Arbeitslosen wirklich zumutbar“

Die Antwort ist einfach: ziemlich alles, was der Staat, für den die Arbeitslosigkeit ein Kostenproblem darstellt festgelegt hat. „Die Deutschen wollen (!) wieder Müllmänner werden!“ – die neuen „Zumutbarkeitskriterien“ regeln recht wirksam Mobilität und Dequalifizierung der Arbeiter.

|

Deutsche werden also zu denselben Bedingungen wie die in Krisenzeiten abgeschobenen Gastarbeiter in die miesesten Jobs vermittelt. Schließlich wird auch denen, die das Arbeiten erst lernen wollen, ohne Umschweife nahegebracht, daß sie zur „Generation der Überzähligen“ gehören und ihr Recht auf freie Berufswahl in der großartigen Chance besteht, überhaupt irgendeinen Scheiß-Job zu kriegen. Die Bildungsmisere ist passe und so wird die Einstimmung der jungen Generation auf den Zwang, jede beliebige Arbeit annehmen zu müssen, brutal damit betrieben, daß es bei ihnen „für Traumberufe nicht reicht“: „Viele Schüler orientieren sich bei ihren Berufswünschen eher an kindlichen Träumen als an realistischen Zielen. Der Sinn für das Mögliche blieb bei den meisten unterentwickelt. Dementsprechend fehlt auch der Drang, die geringen Chancen in der Berufswelt auszuschöpfen.“ Daß die Jugendlichen auf die harte Realität, die falsche Illusionen über das eigene Vorwärtskommen gar nicht mehr aufkommen läßt, vielfach mit dem „Suff der frühen Jahre“ und „Jugendkriminalität“ reagieren, ist ihren öffentlichen Betreuern allerdings weniger ein Problem,, als daß die systematisch produzierte Unzufriedenheit zu einer ernsthaften Störung von Ruhe und Ordnung führen könnte: „Die Benachteiligung bei der Berufswahl hat bislang noch keinen kollektiven Zorn entfacht. Aber sie kann sich noch als Zeitbombe erweisen.“ Das Elend wird also nicht nur produziert, es wird auch sozialstaatlich offen debattiert und im gleichen Maße über die immer wohlstandsübler und zivilisationskranker werdenden Zeiten lamentiert, wie gegen die Unvernunft der Opfer gepöbelt. Es kennzeichnet den sozialfriedlichen Gang des weltweiten bundesrepublikanischen Wachstums, daß weniger über den Sozialfrieden, als über die Sozialfälle und die nationale Lage in der internationalen Lage verhandelt wird. Je mehr des Kapitals und der Nation Stärke wächst, um so selbstverständlicher wird aller Welt das Elend, das mit ihr einhergeht, auf dem diese Stärke beruht. |

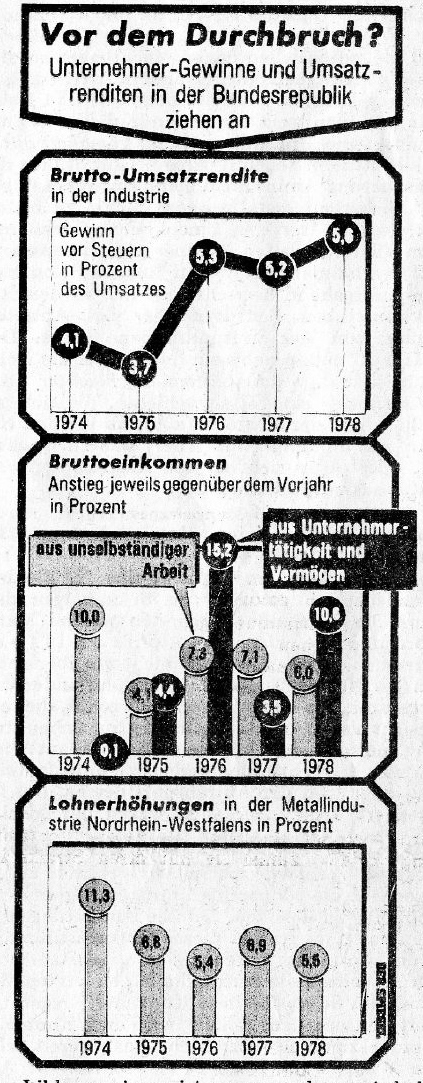

„Die Zeiten hoher Lohnerhöhungen sind vorbei!“

Auch unserer nationalen Gewerkschaft ist das Modell Deutschland so sehr ans Herz gewachsen, daß sie sich zum Garanten dafür macht, daß bei allem Grund zur Unzufriedenheit der soziale Friede aufrechterhalten bleibt. Aus Lohn- und Arbeitszeitverhandlungen macht sie ein Programm sozialplanmäßiger Gerechtigkeit und sorgt für wohlgestaffelte billige Kompensationen für die gestiegenen Anforderungen. Sie ergänzt nicht nur ideologisch den sozialen Netzgedanken mit ihrem Humanisierungs- und Mitbestimmungsquark, sondern setzt ihn auch praktisch im Betrieb durch. Freischichten, die den Betriebsnotwendigkeiten entsprechend gestaltet und damit, auch gestrichen werden, Urlaubstage, die bis 1983 die Erholungswünsche in Grenzen bannen, sind nicht einmal mehr das, als was sie nur noch proklamiert werden: Maßnahmen zur Erhaltung der Ausbeutbarkeit unter extremen Bedingungen. Solche sozialstaatlichen gewerkschaftlichen Kampferfolge sind schlicht Einladungen ans Kapital zur rücksichtslosen Ausbeutung, weil die Gewerkschaft ihr Programm der Leistungs- und Leistungsfolgen-Gerechtigkeit auch noch an ihrer ungebrochenen Einschätzung ausrichtet, daß sich die deutsche Wirtschaft noch nicht genügend erholt hat. Ihre Verantwortung für das „nationale Wachstum“ und „die Arbeitslosigkeit“ kennt dabei keine Schranken: so hat die IG-Metall in der gelaufenen Tarifrunde das Unternehmerangebot großzügig ausgeschlagen: statt eine gleich niedrige Lohnerhöhung, aber 6 Wochen Urlaub sofort, war die Gewerkschaft der Ansicht, daß ihre Mitglieder erst 1982 so viel brauchen. Wo der Spiegel zynisch bemerkt, daß die Gewerkschaft ihre Arbeiter unter Wert handelt und sie durch den Arbeitsminister mit Lobsprüchen abspeist, für die sie sich nichts kaufen können –

„Für die Arbeitnehmer fiel im vergangenen Jahr außer einem dicken Lob des Bundesarbeitsministers Ehrenberg nicht allzu viel ab. In einer positiven Bilanz der Tarifabschlüsse 1978 würdigte der Arbeitsminister insbesondere die niedrige Steigerungsrate bei den Arbeitnehmereinkommen. Dies sei, so betonte Ehrenbergs Ministerium, die billigste Lohnrunde in den siebziger Jahren gewesen“ –,

wo die SZ die Unternehmer bittet, für die „Vorleistungen der Gewerkschaft“ jetzt ihrerseits Gegenleistungen durch Preisvernunft zu liefern, SPD, CDU, CSU usw. einstimmig Zufriedenheit über die Vernunft des deutschen Arbeitsmannes äußern, da verlegen sich die staatstreuen gewerkschaftlichen Interessensverdrehungspolitiker darauf, neben dem grauen Werktagsalltag, für den sie sich die Finger nicht schmutzig machen wollen, ihre souveräne Politik zu machen. Sie bejubeln die staatliche Zusage, daß ihre Sozialfrieden stiftende Mitbestimmung bei der Ausbeutung durchaus mit dem Grundgesetz vereinbar ist und empfehlen sich ansonsten als unentbehrliche Reiseberater von Schmidt und Co. und respektable Repräsentanten der Nation bei Europawahlen.

Obwohl die Gewerkschaft von sich aus alles tut, um den Makel einer Arbeiterinteressenvertretung dadurch abzustreifen, daß sich Staats- und wirtschaftstreuer gibt als alle anderen gesellschaftlichen und politischen Interessenvertreter, wird ihr moderates Verhalten in Sachen Lohn nur soweit geschätzt, wie daraus keine politischen Ansprüche erwachsen. Angesichts der Katastrophe von Harrisburg, die einige Gewerkschaftspolitiker zu der Äußerung hingerissen hat, „man müsse das Problem Kernenergie noch einmal überdenken“, wird sie massiv daran erinnert, daß man es nicht zulassen wird, wenn sie den Pfad nationaler Pflichterfüllung verläßt, zumal sie mit ihren Streiks ihr Konto bereits überzogen hat:

„Stromversorgung stand kurz vor dem Kollaps ... Bei Strom wie bei Gas muß bedacht werden, daß so wichtige und potente Abnehmer wie die Chemie- und die Stahlindustrie an den kritischen Tagen nur mit begrenzter Kapazität gearbeitet haben... Hier wirkte sich Anfang Januar noch der Streik aus ...“

Schließlich will man sich diese Gewerkschaftsvernunft auch weiterhin erhalten, wenn die Inflation den Lohnzuwachs der Proleten offenkundig unter die 0 %-Grenze drückt. Und die Gewerkschaft beweist sie mit nationalen Sozialproblemkampagnen.

Stabilisierungsfortschritte

Den saudummen Vorwurf, den die Gewerkschaft an den Staat richtet, dieser sei in der Arbeitsmarktpolitik untätig gewesen, weist die Regierung allerdings lässig zurück:

„Wie kommt Herr Loderer darauf? Hat er die wirtschafts- und konjunkturpolitischen Maßnahmen der vergangenen 2 Jahre nicht zur Kenntnis genommen?“ (Jahreswirtschaftsbericht)

In der Tat kann man dem Staat keine Schlampigkeit in der Regelung seines Sozialbereichs nachsagen, hat er doch gespart, wo er konnte: Erhöhung der Arbeitslosenversicherung, Kürzung des Arbeitslosengeldes, verschärfte Zumutungen zur Annahme einer Arbeitsstelle, einhergehend mit anderen, Arbeitsgerechtigkeit stiftenden Maßnahmen. Und wer trotz dieser eindeutigen Behandlung der Probleme Stempelgeld bezieht, dem hat er nahegebracht, daß er wohl selbst einer „Problemgruppe“ angehört, Jugendlicher, Frau oder älterer Mann sein muß. Oder auf nationalökonomisch:

„Der Abbau der Arbeitslosigkeit ist freilich immer weniger ein konjunkturelles, sondern zunehmend ein arbeitsmarktstrukturelles Problem.“

„Im Sinne der mittelfristigen Zielprojektion der Bundesregierung“ ist es also durchaus zeitgemäß, Vollbeschäftigung bei einer neuen „Arbeitslosenquote von 2,5 - 3 % festzulegen“.

|

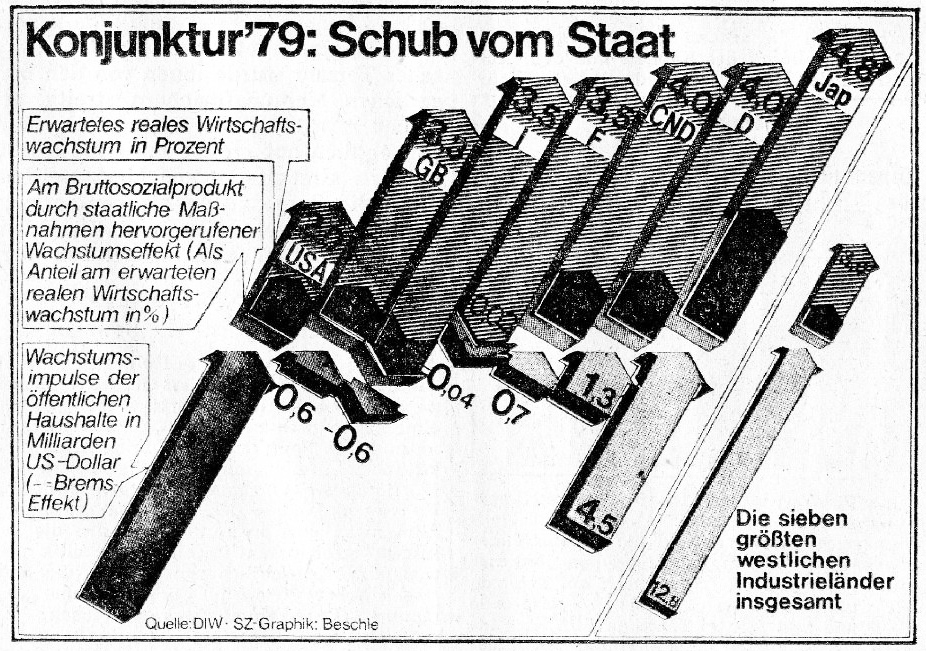

| KONJUNKTUR AUF STAATSKRÜCKEN? Die Finanzierungsdefizite in den Staatshaushalten der 7 großen OECD-Staaten summieren sich heuer auf rd. 150 Mrd. Dollar. Davon sind rd. 13 Mrd. $ (in Preisen von 1970) als zusätzlicher konjunktureller Impuls enthalten. Damit gehen durchschnittlich 0,5 Prozentpunkte des erwarteten Wachstums von 3 % auf das Konto der staatlichen Impulse. |

Die Arbeitslosigkeit ist dem Staat also nur bedingt ein Problem, weshalb er sie im Interesse des Wachstums regelt, wie er alle seine Maßnahmen diesem Ziel unterwirft. So widerlegt er durch seine Anordnungen ganz praktisch die Ideologie von „einem sich selbst tragenden Aufschwung“ (von dem Graf Lambsdorff inzwischen gar nichts mehr hören will), er ersetzt vielmehr seine aufschwungsfördernden Maßnahmen durch sein Programm im Boom:

„Wir werden die bisher realisierten Stabilisierungsfortschritte verteidigen müssen.“ (JWB)

Also: genau so weiter machen wie bisher: tatkräftige Unterstützung des Kapitals mittels Subventionen (Werftindustrie, Stahl und Kohle im Ruhrgebiet), Zuschüsse zu den Personalaufwendungen im Bereich von Forschung und Entwicklung, auch Innovationshilfen sprich Rationalisierungshilfen, ein Eigenkapitalhilfeprogramm zur Belebung der Konkurrenz. Das Geld für diese Maßnahmen holt er sich einerseits aus der Sozialabteilung, wo er die Betroffenen zwingt, selbst mit den weiteren Einschränkungen ihrer Reproduktionsgrundlage zurechtzukommen, und läßt es sich andererseits durch eine rechtzeitig vorgenommene Steuerreform zukommen, in der er klarstellt, an welche Sorte Bürger er sich künftig halten will, um der anderen das Gewinnemachen auf Dauer zu sichern und in der er regelt, wie er am zunehmenden Reichtum des Kapitals partizipiert:

„Es kommt darauf an, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage noch zu stützen, gleichwohl aber das Ziel einer allmählichen Rückführung der hohen öffentlichen Verschuldung nicht außer acht zu lassen.“ (JWB)

„Verstärkte Konsolidierung des Haushalts“ heißt das Boom-Rezept des Staates, das er mit der Steuerreform beschlossen hat und womit er sich seinen „Beitrag zur Konjunkturbelebung“ auszahlen läßt. Die Steuererleichterungen für die Unternehmer stehen dabei ebensowenig in Widerspruch zu diesem Ziel wie die vermehrten Ausgaben, die der Staat in solchen Zeiten tätigt. Im Gegenteil, sie zeigen, daß sich Staatsschulden lohnen:

„Der Bund hat im vorigen Jahr 189,1 Mrd. DM ausgegeben und damit 430 Mill. DM mehr als im Haushalt zunächst vorgesehen ... Um 9,5 % auf 162,8 Mrd. stiegen nach Matthöfers Übersicht die Einnahmen, darunter um 7 % die Steuereinnahmen auf 154,1 Mrd. DM. Die Einnahmen waren damit um 5,4 Mrd. DM höher als zu Jahresbeginn angenommen.“

Teuere Arbeit In der Titelaufmachung einer Wochenendausgabe (23.3.1979) stellt die UZ, Zeitung der DKP, fest: „Kapitalismus kostet uns ein Milliardenvermögen“? Gemeint ist natürlich die Arbeitslosigkeit; auf was sonst würde die DKP schon kommen. 1. Von den errechneten 472,5 Milliarden DM, die uns, d.h. die Bevölkerung unseres Landes die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren gekostet hat, entfällt nur der kleinere Teil, nämlich 87 Mrd., auf ,,Arbeitslosengeld und Sozialversicherungsbeiträge, die zur Unterstützung der Arbeitslosen aus den Versicherungsbeiträgen, also von der gesamten arbeitenden Bevölkerung aufgebracht werden mußten“. Nun kosten einen Arbeiter Arbeitslosen- und Sozialversicherung tatsächlich den monatlichen Beitrag, und wenn er selbst von der Arbeitslosigkeit betroffen ist, kostet sie ihm mit dem Job auch den Lohn. Unseretwegen kann man auch alle Gelder, die die Arbeiter von ihrem Lohn für die Wechselfälle des kapitalistischen Arbeitslebens zahlen, zusammenzählen; aber der Bevölkerung vorzurechnen, wieviel an die Arbeitslosen ausgezahlt worden ist, zeugt schon von einem recht eindeutigen Interesse, 2. Der größere Teil der Summe setzt sich daher auch aus den „Waren und Dienstleistungen zusammen, die von den arbeitslosen Arbeitern und Angestellten erzeugt worden wären, wenn sie Arbeit gefunden hätten. Infolge der Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Unterauslastung des vorhandenen Produktionspotentials wurden sie jedoch nicht geschaffen, also der gesamten Gesellschaft entzogen.“ Eine schöne Logik! Wenn wäre, dann hätten sie ... Aber die Erklärung des Gedankenganges folgt auf dem Fusse: In zunehmendem Maße hat sich die „Tendenz“ durchgesetzt, „daß immer mehr arbeitsplatzvernichtende und immer weniger arbeitsplatzschaffende Produktionsanlagen installiert werden.“ Diese Alternative, die hierzulande bestenfalls als Möglichkeit für Entwicklungsländer diskutiert wird, weil man mit der Entwicklungshilfe gerne sparsam umgeht und die Wilden auf diese Weise am besten das Arbeiten lernen, verheißt einem Arbeiter nichts Gutes. Ihre Protagonisten sind so scharf auf die Anwendung der menschlichen Arbeitskraft, die ihnen jene verlorenen 385,5 Mrd. schaffen soll, daß sie selbst gleich offen eingestehen, daß auch in der Gesellschaft, in der es mit dem Recht die Pflicht zur Arbeit gibt, Maschinen nicht dazu da sind, die Arbeit zu erleichtern. 3. Die Begeisterung der UZ für die Anwendung brachliegender Arbeitskraft ist so groß, daß ihr auch noch einfällt, wofür man sie hätte einsetzen können. Die von ihr errechneten Kosten sind „annähernd so viel, wie die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte 1976 ausmachte.“ Das ist doch endlich mal ein Vorschlag über den ewig aufgewärmten Autobahnbau hinaus. Der Staat verteilt seine Subventionen an die Unternehmer einfach in Form von Arbeitslosen. P.S. Zum Schluß wollen wir dem Leser nicht vorenthalten, wer der UZ alles ausgerechnet hat. Ein Herr Huffschmid von der Uni Bremen. Zu bemängeln hätten wir an dem Zahlenmaterial eine zu ungenaue Aufschlüsselung. Aber aus dem Verhältnis von ausbezahlter Arbeitslosenversicherung und nicht erwirtschaftetem Volksvermögen haben wir geschlossen, daß Herr Huffschmid die Profite, die die Arbeiter und Angestellten hätten erwirtschaften können, nicht vergessen hat. |

Die boomfördernden Maßnahmen des Staates, mit denen auch er kräftig absahnt, schaffen andererseits systematisch die Bedingungen, die Probleme machen:

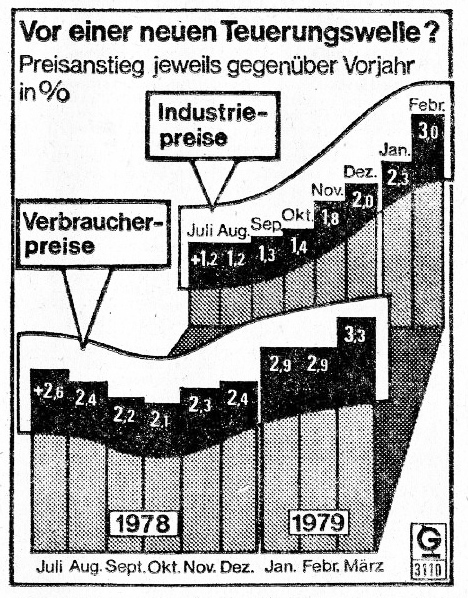

„Trotz des neuen Ölschocks und trotz des Streiks in der Stahlindustrie stehen die Indikatoren auf Schönwetter ... Nur die Preise bereiten Sorgen. Wissenschaftler und Konjunkturdenker in Bonns Ministerien rechnen damit, daß die Inflationsrate – derzeit bei 3,3 % – in der zweiten Jahreshälfte wieder über die Vier klettert. Was zunächst als kurierbares Zipperlein erscheint, kann jedoch den schönen Plan des Kanzlers, mit sinkenden Arbeitslosenzahlen und einem sich selbst tragenden Aufschwung ins Wahljahr 1980 zu gehen, zunichte machen.“

„Die Sorge um den Preisauftrieb wächst.“

Steigende Inflationsraten deuten auf erste Wolken am Konjunkturwetterhimmel hin und veranlassen den Staat zu harter,

aber verständnisvoller Kritik an einer rücksichtslosen Kapitalakkumulation, die er selbst mit allen Mitteln unterstützt hat, wobei gegenwärtig den Unternehmern selbst mit der Vernunft der Gewerkschaft beizubringen versucht wird, daß sie an das nationale Wohl denken sollen, was die – im Unterschied zur Gewerkschaft – gar nicht juckt. „Verstetigung des Wachstums“ ist also das Interesse des Staates, und aus diesem Grund beauftragt er den staatlichen Hüter des Geldes, die Bundesbank, ausgerechnet in der schönen Phase der Konjunktur, in der Kredit endlich wieder das Mittel ist, gegen alle Schranken des zahlungsfähigen Bedürfnisses die Produktion auszuweiten, den „finanziellen Mantel wieder etwas enger zu schnallen“, also den Mindestreserve- und den Zinssatz zu erhöhen. Dabei soll die Bundesbank den Aufschwung aber nicht „übereifrig stoppen“, ihre „Zinsspielereien“ also so betreiben, daß „der selbsttragende Aufschwung nicht gestützt, aber auch nicht gebremst wird“. |

|

| xUnd wie bei allen Maßnahmen, die im Interesse einer xxxx xmöglichst langen Erhaltung des flotten xxxxxxx xxxx xxx xWirtschaftswachstums etwas gegen seine Zügellosigkeit xx xunternehmen, entbrennt der Streit um das „richtige Rezept“, xwelches es nicht gibt, da alle Beteiligten, soweit es sich xxx xlohnt, höhere Preise in Kauf nehmen, der Staat alles andere xals spart; | ALARMSTUFE EINS hat Bundesbankpräsident Dr. Otmar Emminger in Anbetracht der anrollenden Preiswelle ausgelöst. Die Erzeugerpreise der Industrie, deren Anstieg sich später auch im Geldbeutel der Verbraucher bemerkbar macht, ziehen bereits seit September vergangenen Jahres wieder schneller an. Im Februar lagen sie 3 % über denen des Vorjahresmonats. xxxxxxx xxxxxx xxxx(SZ) |

und alle erst beim Zusammenbruch der Kreditgeschäfte feststellen, daß „der Welle“ wieder mal „das Tal“ gefolgt ist. Bis dahin ist die staatliche Geldmengenpolitik dazu da, es eben bis dahin zu bringen, also die „Bremsversuche“ der Bundesbank zu bremsen und diejenigen zu „zügeln“, „die das Jahr 1979 zum Sparjahr der Regierung machen wollen“ – mit anderen Worten also dafür sorgen, daß die antizyklischen Maßnahmen der Regierung nicht zu einer vorzeitigen „Verkrampfung des Kapitalmarkts“ führen.

„Daß die Notenbank irgendwann eingreifen mußte, bestreiten auch die Regierungsökonomen nicht, nur jetzt schon aktiv zu werden ...“

kommentieren die Wachstumsfanatiker die vorsichtigen „Steuerungsversuche“ des auf „seine Autonomie pochenden Bundesbankpräsidenten Otmar Emminger“, nicht ohne auf den Hinweis zu verzichten, von wem sich die Wirtschaft die erhöhten Preise z. Zt. noch lässig zahlen lassen kann:

„Vereinfacht gesagt, ist es wohl eher so, daß die Traumzahl dieses Jahres – in einer inflationierenden Umwelt wird man eine Preissteigerung von 2,5 % so bezeichnen müssen – mit großer Wahrscheinlichkeit gerade deshalb nicht mehr erreicht werden wird, weil sie so klein war ...“ (Man beachte die bestechende Logik eines Nationalökonomen)

„All das sind Einflußgrößen, die dem zahlenden Familienvater die Inflationsrate nicht vergolden. Es sind aber auch keine Mechanismen, die in die Resignation treiben müssen, für mehr Wachstum ist eben mehr Inflation in Kauf zu nehmen.“

Deutschland, Europa und die ganze Welt

Die Begeisterung, daß

„die größte Produktionskraft der Bundesrepublik in ihren arbeitenden Menschen liegt (Da will ich ansetzen)“ (Matthöfer),

ist nur zu berechtigt. Dank dieses Menschenschlages fühlt sich Wirtschaft wie Politik zu „immer neuen Investitionen ermutigt“, die die Durchschlagskraft der deutschen Industrie gegenüber dem Ausland zur erdrückenden Überlegenheit machen, welche umgekehrt daheim agitatorisch weidlich ausgeschlachtet zur geistigen Vervollkommnung dieses Menschenschlags taugt. Da bei den internationalen Verhandlungen über das sich Ausnützen und voreinander Schützen, in denen die westlichen Staaten die Konkurrenzbedingungen der Kapitale festlegen, immer der den meisten Eindruck macht, der die „Produktivkraft seiner arbeitenden Menschen“ am effektivsten ausbeutet, erfreuen sich Helmut Schmidt und seine Macher auf allen Konferenzen nicht unbedingt wachsender Beliebtheit; dafür ist das, was sie wollen, um so wichtiger. Auf dieser Grundlage posaunen sämtliche deutschen Schreiberlinge bei der stets besorgten Begutachtung der Weltlage recht offen die deutsche Stärke und die daraus resultierenden Ansprüche und Absichten gegenüber den USA und den europäischen .Partnern' hinaus:

„Am nationalen Eigennutz einiger EG-Länder scheiterte der Plan von Kanzler Schmidt, das Europäische Währungssystem zum Fundament eines Staatenblocks zu machen.“

Hierbei lassen sich die Vorwürfe der anderen Nationen lässig als üble Ideologie entlarven –

„ ... zu gefährlich ... das Image des häßlichen Nachkriegsdeutschen, der auf dem Geldsack sitzt und mit milden Spenden draußen statt Dank nur Argwohn erntet“ –

und noch zur nationalistischen Agitation benutzen. Bei der Neuauflage des EWS geht es darum, unter dem Ideal eines stabilen Wechselkursverhältnisses durch die Darstellung derselben in einer Rechnungseinheit (ECU) die aus dem beständigen Auf und Ab sich ergebenden Vor- und Nachteile für die Kapitalisten eindeutig festzulegen, was im Sinne der BRD offensichtlich gelungen ist:

„Zufrieden darf vor allem die deutsche Exportindustrie sein, die etwa die Hälfte ihrer Produkte in die europäischen Nachbarstaaten liefert. Das EWS, lobt etwa Chr. v. d. Decken, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank, bietet eine einigermaßen solide Kalkulationsgrundlage für unsere Ex- und Importeure.“

Die allgemeine Verpflichtung aller Beteiligten, das Schwanken ihrer Währung in Grenzen zu halten, bedeutet für die schwächeren Mitglieder, die Ausbeutung im eigenen Lande auf Vordermann bringen zu müssen – bei gleichzeitiger Beschränkung ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber der BRD. Die Gründe für deren wacklige Finanzen werden gleich als Aufforderung diskutiert:

„Ausländische Investoren lassen sich mit den jetzigen Statistiken (über Streiks in GB) sicherlich nicht fangen. Sie plagt überdies das Gefühl .... daß der britische Arbeiter ... zu oft wild und spontan losstreikt.“

Die zur Zeit laufende Pokerrunde darüber, wer unter welchen Bedingungen noch am EWS teilnehmen darf/muß, läuft daher unter dem Titel ,,Gesamteuropäisches Antiinflationsprogramm“. Die BRD läßt sich die Verpflichtung der anderen Nationen, anständige Marktbedingungen zu schaffen, einige Milliarden kosten, nebst unverhohlener Drohungen gegen die Briten bezüglich ihres EG-Status und gegen Italien bezüglich seiner unzuverlässigen Proleten. Und Frankreich nutzt die Gunst der Stunde, im eigenen Land mit dem Vorurteil vom französischen savoir vivre aufzuräumen und die zweite Position in der EG auf Kosten seiner Arbeiter zu festigen. Das ständige Hin- und Herwälzen der Frage, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wenn die DM Europas Leitwährung wird – wo sie es schon längst ist –, ist also das Räsonnieren darüber, ob die Kosten, welche die Vormachtstellung mit sich bringt, nicht noch günstiger zu gestalten wären.

Was sich als Generalmobilmachung des „Europäischen Gedankens“ vorträgt, ist also der Ausbau der bereits erreichten Führungsposition, wobei die vielbeschworene Einheit durchaus ihre Realität darin hat, die EG-Partner für die anstehende Auseinandersetzung mit den Amis zu funktionalisieren:

„Die Europäer sollten vereint, mit ernstzunehmender Stimme sprechen können, und sie sollten, vor allem, auch lauter werden können, wenn die USA weiterhin eine egoistische, wirtschaftlich riskante Politik trieben ...“

In Anbetracht der bereits erreichten und noch geplanten größeren „Unabhängigkeit Europas vom Dollar“ konnte sich der Bundeswirtschaftsminister eine Warnung nicht verkneifen:

„Lambsdorff hat die Vereinigten Staaten vor protektionistischen Maßnahmen zur Abschirmung amerikanischer Unternehmen gegen ausländische Konkurrenz gewarnt ... solche Maßnahmen könnten in Europa als Vorbild und Vorwand für eigene Beschränkungen bei der Einfuhr amerikanischer Güter benutzt werden. Dies sei schon einmal geschehen.“

Die offene Androhung eines Handelskrieges seitens der BRD wäre noch vor einigen Jahren Anlaß für einen mittleren Skandal gewesen. Im derzeitigen Boom kann man es sich leisten, auch gegenüber der ehemaligen Schutzmacht mit den Idealen des Freihandels zu drohen. Und das mit gutem Grund: nicht nur die beständig positiver werdende Handelsbilanz, vor allem die sich häufenden Meldungen über die Erringung neuer Marktanteile und den Export von Kapital in Produktionsanlagen vermitteln einen Eindruck davon, daß der Boom des deutschen Kapitals keine Grenzen kennt.

Der hervorragende Stand in der heimischen Ausbeutung wird selbstverständlich mitexportiert, was die ausländischen Tochterfirmen nicht nur außerordentlich konkurrenzfähig, „sondern auch begehrt macht, so daß deutsche Firmen die Erstellung einer anständigen Infrastruktur verlangen können.

Das daher „gestiegene Ansehen Deutschlands in der Welt“ schlägt sich in einer munteren Reisetätigkeit deutscher Politiker auch 2. und 3. Klasse nieder, macht sie auf jedem Gipfel zu unabdingbaren Teilnehmern oder gar heimlich leitenden Köpfen, läßt Schmidt in die Rolle früherer Ami-Präsidenten hineinwachsen und selbst aus dem üblichen innerdeutschen Gerangel einen handfesten Streit werden, bei dem die BRD unverhohlen damit droht, sich als der erste deutsche Staat zu behaupten. Der neue Imperialismus der BRD – noch bei jeder Auslandsreise wird angesprochen, daß es bei der internationalen Zusammenarbeit um Rohstoffe und Handelspartner geht – kann es sich leisten, gönnerhaft als Entwicklungshilfe aufzutreten –

„Der Kanzler gab sich maßvoll, hörte zu und informierte. Seine Tonlage; »Ich habe hier eine ganze Menge gelernt, einer braucht den anderen«“ –

und zugleich ablehnen, mehr Entwicklungshilfe zu zahlen. Deutsches Geld geht gezielt ins Ausland und nur dahin, wo es sich unbedingt bezahlt macht. „Entwicklungskredite“ gibt es nur, sofern sich dadurch der Wirkungskreis deutscher Firmen erweitert.

|

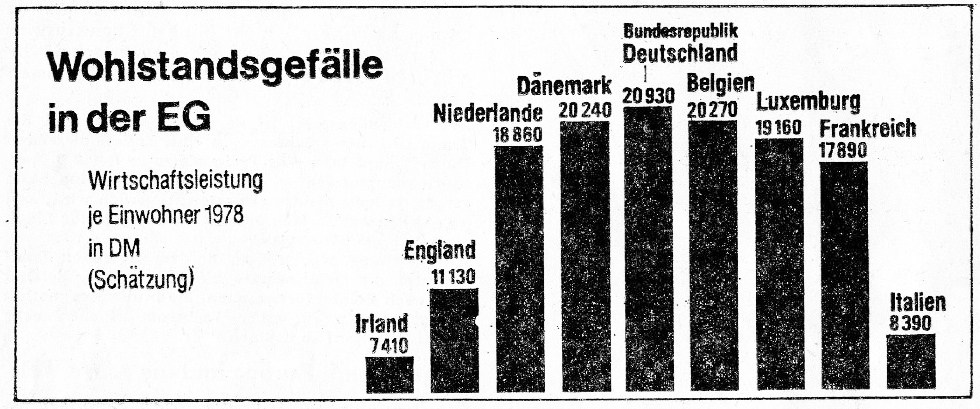

| IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT sind die Unterschiede wirtschaftlicher Leistungskraft groß, auch wenn man sie je Kopf der Bevölkerung rechnet. So gibt es einen Wohlstandsblock in der EG, dem neben der Bundesrepublik auch Frankreich, Dänemark und die Benelux-Länder haben 1978 je Einwohner eine Wirtschaftsleistung von ähnlicher Größenordnung erarbeitet. Im Vergleich dazu fallen die übrigen EG-Länder weit ab. England, Italien und Irland bilden je eine Gruppe, die in EG-Verhandlungen als „weniger prosperierende Länder“ umschrieben wird. Die niedrigen Kurse für Pfund und Lira entsprechen nicht der inneren Kaufkraft dieser Währungen; Umrechnungen zu Wechselkursen lassen deshalb den Rückstand größer erscheinen, als er tatsächlich ist. Dennoch bleibt eine beträchtliche Wohlstandskluft. Sie wirkt als Integrationsbremse, den alle Schritte zu größerer Gemeinsamkeit erfordern Opfer und Risikobereitschaft. Die ärmeren Länder tun sich da viel schwerer als die reichen. Dieses Problem wird noch größer, wenn die noch ärmeren Länder Griechenland, Portugal und Spanien zur EG stoßen. |

Die Aktivitäten der deutschen Außenpolitik, dem eigenen Kapital hinterher und vorneweg zu fahren und ihm überall Tür und Tor zu öffnen, nehmen auf die „machtpolitischen Interessen der USA“ immer weniger Rücksicht –

„Der außenpolitische Nutzen einer westlichen Hilfsaktion für den vom kommunistischen Kuba bedrohten Raum sei für Bonn, anders als für die USA oder Großbritannien, nur gering.“ (Schmidts Begründung dafür, sich nicht an einer Kredithilfe für Jamaika zu beteiligen) –

und nutzt zugleich die Anstrengungen der westlichen Supermacht, die mit ihrem allseits präsenten Gewaltpotential für kalkulierbare Geschäftsbedingungen sorgt. Andererseits drängt man danach, sich von der Weltfriedensmacht Nr. 1 unabhängiger zu machen und sich bei der Aufrechterhaltung friedlicher Verhältnisse für den eigenen Imperialismus kräftiger zu engagieren. Und weil dieses vermehrte Friedensbedürfnis eben daher rührt, daß durch die Praktiken des eigenen Kapitals reichlich Gründe für Unruhe geschaffen werden, und man diese Praxis auszudehnen gedenkt, besteht der deutsche Beitrag zur Stabilität in einer nicht zu knappen Aufrüstung. Das dem Staat aus seiner boomenden Wirtschaft zufließende Geld wird durch die Aufstockung des Rüstungshaushalts zwar vermehrt auf die Seite der „unproduktiven“ Kosten geschafft, im Vergleich zu den Ausgaben, die er sich etwa das soziale Netz kosten läßt, zeigt sich aber, daß sie zu den schönsten Aufwendungen gehören, die ein kapitalistisches Gemeinwesen kennt. Sie geben nicht nur der florierenden Industrie neue Impulse; inzwischen hat die auch in der Rüstungsindustrie vorhandene Produktivität und Billigkeit der Proleten in Verbindung mit dicken Staatsaufträgen dazu geführt, daß die BRD bezüglich der Kostengünstigkeit und Fortschrittlichkeit der Kriegstechnik unschlagbar geworden ist und sich zum Generalausstatter der NATO mausert. Der Aufschwung dieser nationalsten Abteilung des nationalen Reichtums bringt es mit sich, daß das Modell Deutschland sich endlich auch an dem Geschäft, das der Imperialismus mit seinen Unkosten (Ausrüstung vor allem der Satellitenstaaten mit dem für ihre Funktionalität unabdingbaren »Ordnungspotential«) macht, munter beteiligen kann. Was ist schon die moralische Wirkung gemeinnütziger Kulturbauten gegen die kultivierter Kanonen, mit denen man anderen auf den Pelz rücken kann. Womit keineswegs die Kulturnation überflüssig geworden wäre.

Bereitschaft zum Risiko

Gerade weil die schöne Wechselwirkung zwischen dem Boom des Kapitals und dem Aufschwung des Modell Deutschland die vermehrte Möglichkeit der »Abschreckung potentieller Feinde« zu der staatlichen Notwendigkeit werden läßt, den weiteren Vormarsch des Kapitals durch den Einsatz aller Mittel abzusichern, ist eine Agitation an der Tagesordnung, die denjenigen, die bei der Schaffung des neuen Wirtschaftswunders nichts zu lachen hatten, im richtigen Sinne beibringt, daß Arbeit im Leben doch nicht alles ist.

|

Für den Staat ist es höchst überflüssig geworden, sich den segensreichen Charakter seiner Maßnahmen für die Leute raushängen zu lassen. Wo niemand mehr für sich etwas fordert, weil er voll in seinem Einsatz für das Ganze aufgeht, haben es die professionellen Staatslenker und -denker einfach, das faschistische Bewußtsein der Staatsbürger aufzunehmen, um der konsequenten Fortsetzung dieser Politik das Wort, zu reden bzw. sie zu machen. Zum Boom von Kapital und Staat gesellt sich deshalb der bleibende Boom der Krisenmoral, die sich so herrlich für die Zeiten nationaler Stärke benutzen läßt: stramme Tugenden sind gefragt, wo Selbstlosigkeit dominiert. Und wo staatlicherseits nicht nur bei der Atomkraft mit dem „Risiko“ kalkuliert wird, muß sich auch der Bürger nachdrücklich an Zeiten erinnern lassen, wo auch er noch das „Risiko“ liebte: „Die jüngeren Leute haben die Scheiße nicht miterlebt ... Es ist insgesamt die Bereitschaft zum wirtschaftlichen Risiko kleiner geworden. Aber nicht nur auf Seiten der Unternehmer, auch auf Seiten der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer.“ (Schmidt) Da ist es auch angebracht, mal wieder an den eigennützigen Zweck der Freiheitsrechte zu erinnern: |

„Hier kommt es ganz gewaltig darauf an, welche Zumutungen die Staatsbürger ihrem Staate gegenüber vorbringen.“ (ders.)

Die Gewißheit, sich auf seine Untertanen verlassen zu können, taugt noch allemal als Aufforderung, sich für neue (alte) Leistungen bereitzuhalten:

„Es liegt im Menschen drin, zumal im Deutschen. Der deutsche Volkscharakter ändert sich nicht im Jahre 1979.“ Oder: „Der Handlungsspielraum ist außenpolitisch größer geworden, innenpolitisch kleiner.“

So zeigt der Boom in einem Staat wie der BRD, der wieder was ist in der Welt, daß wirklich jeder seinen Boom hat: Arbeiter an Arbeit, Kapital an Kapital und der Staat an Stärke.

aus: MSZ 28 – April 1979