Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE):

Die Erfolge friedlicher Aggression

|

|

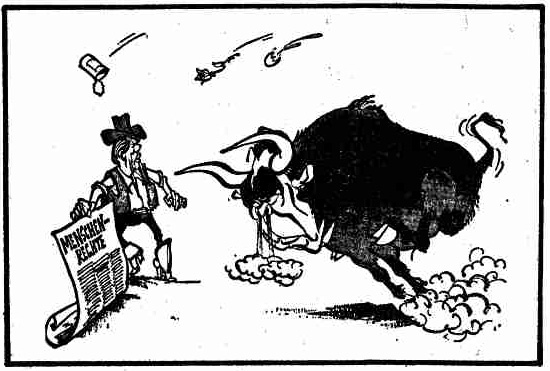

Im Vorfeld der KSZE-Nachfolgekonferenz, für die Präsident Tito in seiner Hauptstadt repräsentative Baulichkeiten aufführen ließ, steckt der Westen seine Verhandlungstaktik ab. Dabei geht es um den möglichst effektiven Einsatz der von Jimmy Carter entwickelten Menschenrechtswaffe, deren Brisanz daher rührt, daß der Gegner im sozialistischen Lager ihr die offene Flanke dadurch entgegenhält, daß er sich zum einen gerade durch sein erregtes Dementieren als getroffen zu erkennen gibt, zum andern mit der gleichen Munition zurückzufeuern versucht und dabei notwendig den Kürzeren zieht. Matt ist die Retourkutsche der Unterhalter von Arbeitslagern, die auf die Arbeitslosen in USA zielt, und der Hinweis auf Berufsverbote für Kommunisten in der BRD zieht nicht, wenn er von Staatsmännern erhoben wird, die in ihrem Herrschaftsbereich das Bekenntnis zum Kommunismus zur Voraussetzung beruflichen Erfolgs gemacht haben. Weil also der Westen in Sachen Demokratie und Menschenrecht allemal auf die Praxis dieser Ideale in seinen Staaten verweisen kann, schneidet der Osten ungünstig ab, wenn er sich als derjenige aufzuspielen versucht, der mit seinen undemokratischen Praktiken der bessere Verfechter dieser Ideale sein will. Was in Helsinki der letzte Korb bei den Verhandlungen war, soll jetzt in Belgrad derjenige sein, in den die sozialistischen Staaten einiges hineinstecken müssen, damit sich in Sachen Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa noch etwas abspielt. Hat der Osten in Helsinki seine Bereitschaft erklärt, sich dem Imperialismus ökonomisch zu öffnen, so sind jetzt Zugeständnisse verlangt, die ihn auch politisch sturmreif machen für seine weitere Zurichtung nach den Bedürfnissen des Imperialismus.

Die Auseinandersetzungen innerhalb des westlichen Lagers gehen dabei um die Frage, wie weit man die Menschenrechtswaffe einsetzen kann, ohne daß ihre Wirkung ins Gegenteil des Erwünschten umschlägt. Der Gegner, dem man am Verhandlungstisch bereits so viel Vorteilhaftes abringen konnte, soll nicht von diesem vertrieben werden. Der „neue Moralismus“ der US-Außenpolitik ist nur dann gut fürs Geschäft, wenn er den östlichen Partner unter Druck setzt, ihm seine innenpolitischen Probleme dauernd unter die Nase reibt, um ihn im Verhältnis nach außen zu schwächen, abgeraten wird jedoch vor „allzu flammenden Appellen und automatischen Sanktionen“ die vor lauter Herumreiten auf ein paar Dissidenten Verträge platzen lassen könnten, die kurz vor dem Abschluß stehen. Der Geist, welcher die in Helsinki versammelten Staatsmänner überkommen hat, muß deshalb ein Geist bleiben, da er sich nur so dazu eignet, in seinem Namen über den Osten herzufallen und ihn gleichzeitig als Partner der friedlichen Zusammenarbeit ausnützen zu können. Die KSZE, die diesen Geist nicht gebar, sondern ihn aus der Flasche entließ, bringt somit einerseits zur Anschauung, wie sich der Imperialismus auf dem Verhandlungswege durchsetzt und andererseits gibt sie Aufschluß über die Sache, die ein Sozialismus vertritt, der ausgerechnet in Helsinki einen „weltweiten Sieg errungen“ hat.

Helsinki: Der Imperialismus diktiert die Geschäftsgrundlagen

Nachdem die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg von Feindseligkeiten und Konfrontationen der Systemgegner „überschattet“ waren, haben sich die im Warschauer Pakt und in der NATO vereinigten Staaten „eingedenk ihrer gemeinsamen Geschichte und in der Erkenntnis, daß die vorhandenen gemeinsamen Elemente ihrer Traditionen und Werte bei der Entwicklung ihrer Beziehungen dienlich sein könnten“ (Zitate im Folgenden soweit nicht anders vermerkt aus den Schlußakten der KSZE) darauf besonnen, daß das Interesse an Sicherheit und Frieden, welches KSZE ihre Völker bislang meist gemeinsam in Kriege miteinander und gegeneinander geführt hatte, wieder einmal auf dem Verhandlungswege zu befriedigen sei. Eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wurde einberufen, auf der die verfeindeten Staaten sich um eine gemeinsame Basis für den allseits erwünschten Frieden bemühen, indem sie

„unter voller Berücksichtigung der Eigenart und Vielfalt ihrer Standpunkte und Auffassungen, nach Möglichkeiten suchen, ihre Bemühungen zur Überwindung des Mißtrauens und zur Vergrößerung des Vertrauens zu vereinigen, die Probleme, die sie trennen, zu lösen und zum Wohl der Menschheit zusammenzuarbeiten.“

Doch soll mit solchen Beteuerungen natürlich nicht gemeint sein, daß den Staaten daran gelegen wäre, alles was sie trennt, nunmehr gemeinsam aufzugeben; schon aus den immer wiederkehrenden Formulierungen, daß man „ungeachtet ihrer politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Systeme“ die Beziehungen der Staaten zu regeln vorhat, wird ersichtlich, daß die Systemgegnerschaft aus den Zeiten des Kalten Krieges jetzt nur in einer anderen Form ausgetragen werden soll.

Ein Beitrag zur „Friedenssicherung“

Von Anfang an stellte der Westen klar, daß diese Konferenz zur Sicherheit in Europa eine sehr einseitige Angelegenheit zu sein hatte, und daß die Zusammenarbeit durch wesentliche Zugeständnisse ausschließlich der östlichen Seite zu erhalten sei: während die sozialistischen Staaten in den Akten von Helsinki der gewinnbringenden Erschließung ihrer Märkte und Rohstoffe durchs westliche Kapital neue völkerrechtlich verbindliche Formen eröffneten, blieb die vor allem von der SU angestrebte Abrüstung in Europa von der Tagesordnung ausgeklammert. Mit der Verlagerung dieses Komplexes in andere Gremien (MBFR und SALT II) demonstrierten die USA, daß man die Konfrontation mit dem Ostblock auch weiterhin als Grundlage eines friedlichen = nutzbringenden Verkehrs beizubehalten gedenkt. Die Hoffnung der Warschauer-Pakt-Staaten, durch Abrüstungsvereinbarungen ihren militärischen Aufwand rationeller gestalten zu können, um Teile der bisherigen Ausgaben auf diesem Gebiete in den „Aufbau des Sozialismus“ stecken zu können, erfüllte sich so nicht, weil diese Konferenz von vorneherein westlicherseits als Demonstration des Friedenswillens projektiert war, deren Resultat natürlich nicht der gesicherte Frieden sein konnte, sondern etwas Höheres: ein Geist. Der Geist von Helsinki, den die KSZE als Resultat hinterließ, verdankt seine Existenz gerade der

„Ausklammerung von drängenden und konkreten Problemen, welche in der Vergangenheit Verhandlungen blockiert hatten“ (L. Mattes in: Europa-Archiv)

worin die Vorgeschichte der KSZE zusammengefaßt ist, deren Witz darin liegt, daß so gut wie alles ausgeklammert wurde, weswegen die Ostblockstaaten konferieren wollten, dafür aber alles aufgenommen wurde (bis hin zu den Menschenrechten), was der Imperialismus als störend bei der Herstellung eines „Kommerziums mit dem Osten“ (Carlo Schmid) empfand. Wenn Kanzler Schmidt also eine „nüchterne Einschätzung“ der KSZE vornimmt, so klärt er sein Volk darüber auf, daß der Erfolg dieser Konferenz keinesfalls in der Beseitigung von Spannungsursachen besteht:

„Mit der Konferenz in Helsinki wird kein goldenes Zeitalter aufbrechen, die innerdeutschen Gräben werden nicht zugeschüttet, Mauern nicht abgetragen, hochgerüstete Armeen werden sich weiter gegenüberstehen und der Streit zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen geht weiter.“ (Aus der Bundestagsdebatte 1975)

Dennoch und gerade deshalb ist die KSZE „ein Beitrag zur Friedenssicherung und nicht bloße Friedensdeklamation“ (Schmidt), weil der Frieden in Europa nur so und nicht anders gesichert werden kann, was keiner kruden Logik des Kanzlers entspringt, sondern einen Hinweis darauf enthält, was Frieden zwischen Staaten ist.

Frieden in Feindschaft ...

Was es mit dem Frieden auf sich hat, wird deutlich im „Korb 1“ der KSZE. In „10 Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten“ wird hier der unverbrüchliche Wille, „in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen“ in Zukunft auf alles zu verzichten, was den internationalen Frieden beeinträchtigen könnte, zum Ausdruck gebracht: Die Staaten geloben sich gegenseitig, ihre Beziehungen nach den Grundsätzen der „souveränen Gleichheit, Achtung der der Souveränität innewohnenden Rechte der „Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt der „Unver- letztlichkeit der Grenzen“, der „territorialen Integrität der Staaten“ etc. zu gestalten – und legen damit einmal mehr Zeugnis davon ab, was im Umgang der Staaten miteinander gang und gäbe ist: zu den Gepflogenheiten zwischenstaatlichen Verkehrs zählt die Verletzung der Souveränität in Form von Einmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen Landes durch Spionage, Sabotage, Agitation, Aufhetzung der Bevölkerung gegen ihre Regierung etc., sowie in Form von Grenzüberschreitungen oder auch der gewaltsamen Aneignung fremder Landesteile. Die Anwendung und erst recht die Androhung von Gewalt ist also die normale Art und Weise, internationale Streitigkeiten zu gestalten.

Die in der KSZE ebenso wie in der Charta der Vereinten Nationen und üblicherweise in den Präambeln aller „normalen“ bi- und multilateralen Verträge niedergelegten „friedlichen Prinzipien“ aber sprechen nicht nur die Regeln des internationalen Verkehrs aus, sondern ihre beständige Wiederholung bekundet auch nachdrücklich, daß sie zur Forterhaltung dieses Zustands beitragen werden. Die Teilnehmerstaaten der Konferenz von Helsinki verleihen dieser Bereitschaft nicht nur dadurch Ausdruck, daß sie sich angesichts ihrer unverminderten Truppenstärken, erhöhter Rüstungsausgaben, verstärkter Agententätigkeit, unablässiger gegenseitiger Hetze usw. gewaltlose Umgangsformen und gegenseitige Rücksichtnahme versprechen. Mit ihren Überlegungen über die „friedliche Regelung von Streitfällen“ gehen sie sogar noch einen Schritt weiter: sie erklären öffentlich, daß die von ihnen vorgeschlagenen Schiedsgerichtskommissionen und anderen Diskussionsrunden an den bestehenden Interessenkollisionen nichts ändern wollen:

„Sollte sich durch keines der vorgenannten friedlichen Mittel eine Lösung erzielen lassen, werden die an einem Streitfall beteiligten Parteien weiterhin nach einem gegenseitig zu vereinbarenden Weg zur friedlichen Regelung des Streitfalles suchen.“

Die vertragsschließenden Parteien erklären also ihren Willen, es nicht um jeden Preis immer gleich zum Krieg kommen zu lassen,und der Geist von Helsinki, der die Schiedsgerichtskommissionen durchwehen soll, weist diesen die Aufgabe zu, vor dem Kriegsfall alle friedlichen Möglichkeiten des Konflikmanagements auszuloten.

... gesichert durch vertrauensbildende Maßnahmen“

Und nachdem so klargestellt ist, daß es um die friedliche Lösung von Streitfällen sowieso nicht geht, wird nicht nur die Einhaltung all dieser Prinzipien ausdrücklich der Willkür der Staaten überlassen („Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben“), sondern ein eigener Abschnitt den „Fragen der Verwirklichung einiger der bevorstehenden Prinzipien“ gewidmet, der die Teilnehmerstaaten zur regelmäßigen Beschickung von „Expertentreffen“ in der Schweiz verdonnert. Und schließlich geben die Staaten aus West und Ost auch noch ihren unverbrüchlichen Willen kund –

„in dem Wunsche, die Ursachen von Spannungen, die zwischen ihnen bestehen können, zu beseitigen und somit zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in der Welt beizutragen“ –,

mit Hilfe von „vertrauensbildenden Maßnahmen“ die Kriegsvorbereitungen beider Blöcke zu sanktionieren: mit der Einladung bzw. Absendung von Beobachtern, die den Kriegsübungen beiwohnen können (soweit dem Gastgeber angenehm: „Er wird angemessen (!) Vorsorge treffen und Gastfreundschaft gewähren“) und mit der freiwilligen Ankündigung von größeren Manövern (auch bei kleineren ausdrücklich gestattet!) wird dem berechtigten Mißtrauen Ausdruck verliehen.

In Zukunft werden also russische Generäle bei NATO-Manövern zusehen dürfen, wie „Rot“ den immer von Osten kommenden Feind an der Donau vernichtet, und NATO-Offiziere dürfen der Vernichtung ihrer Verbände im Kaukasus beiwohnen. Weil es sich bei den zur Beobachtung freigegebenen militärischen Operationen allerdings um Manöver handelt, bedeutet diese Vereinbarung keineswegs eine Entlastung der Geheimdienste, die nachwievor dem beiderseitigen Sicherheitsbedürfnis dadurch Rechnung tragen, daß sie die feindliche Armee uneingeladen beobachten. Da die „vertrauensbildenden Maßnahmen“ sicherlich nicht dazu führen werden, daß in Zukunft der Gegner davon in Kenntnis gesetzt wird, daß man willens und fähig ist, ihn zu überfallen, erhält der militärische Gegensatz durch sie lediglich eine andere politische Form.

Fixierung der allgemeinen Geschäftsgrundlagen

Die KSZE ist so die Kodifizierung des geänderten Verhältnisses zwischen den Bündnissen: längst ist die Konfrontation um jeden Preis Beziehungen des gegenseitigen Übervorteilens gewichen. Während der Osten im Interesse wirtschaftlicher Beziehungen im ideologischen Kampf bis zur Selbstverleugnung zurücksteckt, hindert im Westen der Antikommunismus selbst den eisigsten Kalten Krieger keineswegs daran, die Vorteile des Ostgeschäfts mitzunehmen. Weil beim Geschäft der eigene Nutzen zählt und es sich bei den Geschäftspartnern um Staaten bzw. um nationale Kapitale handelt, tun sich hier auch innerhalb der jeweiligen Bündnisse Risse auf: nationale und Kapitalinteressen geraten in Widerspruch zum Zweck des jeweiligen Bündnisses, das Comecon bröckelt und die USA torpedieren BRD-Geschäfte mit der SU unter Berufung auf NATO-Embargos, deren Umgehung sie sich gerne selber vorbehalten möchten. Zugleich läßt der fortgeschrittene Stand der Wirtschaftsbeziehungen der einzelnen West- und Oststaaten miteinander auch das allen gemeinsame Interesse wachsen, die allgemeinen Voraussetzungen für Handelsgeschäfte verbindlich zu fixieren und auszubauen, um den nützlichen Osthandel zu forcieren und auf der verbreiterten Basis zu konkurrieren. So dienen Verhandlungen zwischen den Blöcken nicht zuletzt einer Neuregelung der Beziehungen innerhalb der Bündnisse. Durch neue Kontakte sollen die Schranken der alten Bündnisse überwunden werden, ohne allerdings die Vorteile der Vereinigung fallen zu lassen.

Weil die an der KSZE beteiligten Staaten in der Aufweichung der feindlichen Blöcke zu erkennen geben, daß sie ihre gutnachbarlichen Beziehungen aus „wohlverstandenem Eigeninteresse“ ausbauen, werden die Konferenzen in Helsinki und Belgrad ständig begleitet von Auseinandersetzungen in Ost und West darüber, wer denn nun aus dieser Demonstration der Gemeinsamkeiten als Sieger hervorgehe. Und während man sich im Westen nie darüber einig ist, ob man auch genug herausgeholt hat (die Oppositionsparteien der BRD behaupten hartnäckig, dem Ostblock seien so viel Zugeständnisse gemacht worden, daß man vom „Ausverkauf der deutschen Interessen“ sprechen müsse, die Regierung dagegen gab sich schon immer relativ zufrieden: „Zwischenbilanz der KSZE zeigt, daß für die BRD und ihre Partner kein Anlaß zur Selbstunsicherheit besteht“ – Bundestagsdebatte zur KSZE 1974), steht für die sozialistischen Staaten die Antwort längst fest:

„Deutlicher denn je wird heute erkennbar, wer Gewinner und wer Verlierer dieses gewaltigen weltpolitischen Ringens ist.“ (Klaus Franke/Otto Reinhold: Friedliche Koexistenz und Klassenkampf)

Der Sozialismus siegt weltweit ...

Wenn die sozialistischen Kommentatoren die KSZE-Verhandlungen als „Sieg des Sozialismus“ verbuchen, meinen sie damit nicht, ihre Staaten hätten irgendwelche Vorteile herausgeschlagen. Implizit bescheinigen sie dem Imperialismus seine Überlegenheit, wenn sie es in hoffnungsloser Defensive als Erfolg feiern, vom Imperialismus überhaupt in ihrer Existenz anerkannt zu werden:

„Anerkannt und bekräftigt wurden in Helsinki die souveräne Existenz und territoriale Integrität der Teilnehmerstaaten der Konferenz, vor allem die Unverletzlichkeit der Grenzen. Das bedeutet zugleich die Fixierung der territorialen und politischen Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung in Europa. Eine solche umfassende Bestätigung durch ein so repräsentatives Forum der Staaten hat es so bisher nicht gegeben.“ (Honecker im „Neuen Deutschland“)

Der Optimismus der SED resultiert aus der Vorstellung, daß der Imperialismus, der mittlerweile seine Geschäfte mit der „sozialistischen Staatenwelt“ machen kann, deshalb keinen Grund dafür habe, ihre „Existenz zu bestreiten“ (was er übrigens nie gemacht hat. Worum es geht, ist die Herstellung geregelter zwischenstaatlicher Beziehungen als Voraussetzung und Sicherung des Geschäfts!). Vollends grotesk ist es, wenn ostdeutsche Kommentatoren das Zustandekommen der KSZE, deren Resultat einen vorläufigen Höhepunkt westlicher Offensive und östlicher Zugeständnisse markiert, als Beweis dafür werten, daß sich „das Kräfteverhältnis grundlegend zugunsten des Sozialismus gewandelt hatte“ (Franke/Reinhold):

„Den Imperialismus zur friedlichen Koexistenz zwingen heißt nichts anderes, als die für den Sozialismus, die Arbeiterklasse und alle antiimperialistischen Kräfte günstigsten Bedingungen des Kampfes gegen den Imperialismus zu schaffen.“ (Franke/Reinhold)

... wenn er multilateral anerkannt wird ...

Diese neuen „Kampfbedingungen“ bestehen nach Honecker darin, daß die DDR, bislang nur „bilateral“ anerkannt, nun auch „multilateral“ staatliche Beziehungen knüpfen darf, was nichts anderes heißt, als daß nun alle imperialistischen Staaten von der gewinnbringenden Öffnung der DDR-Wirtschaft für den Weltmarkt Gebrauch machen, wo dies bislang weitgehend der BRD durch den Interzonenhandel vorbehalten blieb. Die Euphorie der sozialistischen Staaten, der Westen habe mit der Verabschiedung der 10 Prinzipien (dem „Kernstück der Schlußakte“, (Honecker), eine Abkehr vom „agressiven Charakter des Imperialismus“ vollzogen, freut sich über das genaue Gegenteil: weil das sozialistische Lager sich vom aggressiven Potential des Imperialismus in die totale Defensive drängen ließ, freut man sich östlich der Elbe schon darüber, daß westlicherseits nun die Staaten, die Gegenstand der politischen Gegnerschaft und Objekt ökonomischer Unterwerfung sind, in ihrer staatlichen Existenz anerkannt werden. Auch nicht näher an der Wahrheit befindet sich Breschnew bei seiner offiziellen Einschätzung der Konferenz: „Es gab keine Sieger und Besiegte, keine Gewinner und Verlierer“, womit u.a. auch die Meckerer auf den Bundestags-Oppositionsbänken beruhigt werden sollen, deren Verdacht, Deutschland sei in Helsinki ausverkauft worden, durch allzu euphorische Ostblock-Kommentare Nahrung erhält. Angesichts der Schlußakte von Helsinki wird klar, daß der dort geborene Geist keineswegs „die Anerkennung der Realitäten des 2. Weltkriegs“, geschweige denn eine „Garantie für die Unverletzlichkeit unserer Grenzen“ (Honecker) enthält. Dem Prinzip III über die „Unverletzlichkeit der Grenzen“ wurde nämlich im Prinzip I („Souveräne Gleichheit, Achtung der Souveränität innewohnender Rechte“) ein Passus vorangeschickt, der ausdrücklich festhält, daß die „Grenzen, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, durch friedliche Mittel und durch Vereinbarungen verändert werden können“ (weshalb als Vorbereitung auf die Nachfolgekonferenz sich BRD und DDR abwechselnd die Verletzung der KSZE-Prinzipien vorwerfen können: die einen, weil z.B. im Vertrag zwischen Polen und der DDR deren Grenzen festgeschrieben seien, die anderen, weil nach wie vor etwa von den Vertriebenen- Verbänden die Forderung nach Grenzveränderungen erhoben wird).

... wofür er zu Konzessionen bereit ist.

Und schon in den Vorverhandlungen zu Helsinki hat der Westen – und zwar insbesondere die BRD, um deren Grenzen es ja im wesentlichen geht – praktisch dafür gesorgt, daß ihm aus den Abmachungen kein Nachteil erwachsen konnte. Vielmehr hielt er seine Kontrahenten mit ihrer Bitte um offizielle Anerkennung ihrer faktischen Existenz (die ein starker Staat eben wegen der Faktizität nicht nötig hat!) so lang hm, bis er sich aus einem solchen „Zugeständnis“ eigene Vorteile errechnen konnte:

„Es hat überhaupt keinen Sinn, über eine solche Konferenz zu sprechen, ehe nicht die Berlinregelung, implizite: ehe nicht unsere Ostverträge unter Dach und Fach sind. Und das heißt wieder, daß die viele heiße Luft aus östlicher, aber auch aus westlicher Himmelsrichtung zum sowjetischen Konferenzvorschlag ein bißchen früh produziert worden ist. Gegenwärtig haben wir keinen Anlaß, die Berlin-Regelung für das gegenwärtig überragende Zwischenziel zu halten.“ (Helmut Schmidt 1971. Zitiert nach Willms, a.a.O.)

Erst nachdem die Berlinfrage zur Zufriedenheit der BRD im Viermächteabkommen geregelt war und erst nachdem die Grundlagen- und „Normalisierungs-Verträge mit den wichtigsten Ost-Staaten ratifiziert waren, zeigte auch die BRD an einer multilateralen Regelung der Beziehungen Gefallen – und das nicht ohne sich die „Anerkennung der Realitäten“ vom Osten teuer bezahlen zu lassen.

So herrscht Einigkeit bei allen westlichen Kommentatoren darin, daß der Ostblock mit seiner Einwilligung, das Prinzip VII („Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“) und den „Korb 3“ („Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen“)in die gemeinsam verabschiedeten Schlußakte einzubeziehen, „große Konzessionen“ (Spiegel) machen mußte:

„Die Anforderungen, mit denen die KSZE-Schlußakte die UdSSR, die DDR und die anderen Warschauer-Pakt-Staaten konfrontiert, haben die sowjetkommunistischen Führungen in vielen Bereichen in die Defensive gedrängt“. (Gerhard Wettig in: Deutschland Archiv 4/77)

Denn von der Forderung nach Anerkennung der Menschenrechte („einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit“ ), der ausdrücklich festgehaltenen Erlaubnis, aus- und einzureisen und zu heiraten, wohin man will, und der Aufforderung, Informationen, Kultur und Kontakte überhaupt so lebhaft wie möglich auszutauschen, sind nur die sozialistischen Länder betroffen. Während der Westen hier nur öffentlich verspricht, die Prinzipien seiner Gesellschaftsform beizubehalten, hat der Ostblock der Welt in Aussicht gestellt, in Zukunft entsprechend der demokratischen Grundordnung die „Freiheit des Individuums“ gegen den Staat „anzuerkennen“ und den Fortgang dieser Entwicklung auch noch von den kapitalistischen Staaten (mit denen sie diese Vereinbarung ja getroffen haben) kontrollieren zu lassen.

Friede dem Imperialismus ...

Das Ganze läuft also auf nichts anderes, als eine für den Imperialismus nützliche Schwächung seines Gegners im „weltweiten Maßstab“ hinaus. Alles, was dem Osten zugestanden wird, ist dessen Verpflichtung, Zugeständnisse zu machen. Was er als „Gegenleistung“ dafür kriegt, ist so natürlich auch nichts anderes, als eine Vorleistung seinerseits. Im „Korb 2“ wird diese fixiert, wenn die Teilnehmerstaaten ihn aus der „gemeinsamen Überzeugung“ ableiten,

„daß ihre Bemühungen zur Zusammenarbeit in den Bereichen des Handels, der Industrie, der Wissenschaft und Technik, der Umwelt sowie auf anderen Gebieten der Wirtschaft zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in Europa und der ganzen Welt beitragen.“

Das Mittel für den Frieden ist also die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Damit anerkennen die sozialistischen Staaten, daß der Frieden und die Sicherheit in Europa vom ökonomischen Nutzen derer abhängig ist, die ihn ohnehin schon daraus ziehen. Der gegenwärtige Zustand imperialistischer Ausbeutung des Erdballs und nützlicher ökonomischer Beziehungen zu den Staaten der Erde, die nicht der politischen Kontrolle des Westens unterliegen, wird als Friede durch die Teilnehmerstaaten bestimmt, wodurch der Frieden nicht nur als imperialistisches Mittel affirmiert, sondern das Handeln gemäß dieser Kategorie von allen Unterzeichnern zugesichert wird. Weil davon nur eine Seite kurz-, mittel- und langfristig ihren Vorteil zieht, hält die Schlußakte in öfters wiederkehrenden Formulierungen fest, daß

„eine solche Zusammenarbeit“ sich „auf der Grundlage der Gleichheit und gegenseitigen Zufriedenheit der Partner sowie der Gegenseitigkeit, die insgesamt eine ausgewogene Aufteilung der Vorteile und Verpflichtungen vergleichbarer Tragweite vorsieht,“

|

abspielen solle, und drückt aus, wo diese Idylle ihre Grenzen hat: wenn nämlich die „fruchtbare, gedeihliche und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit“ (Honecker) „zum allseitigen Vorteil auf der Basis der Gegenseitigkeit“ (Schmidt) einem der beiden Partner so vorteilhaft nicht mehr vorkommt. Und das Auffällige an diesem Übereinkommen besteht eigentlich nur darin, daß tatsächlich sowohl der Westen als auch der Osten sich von einer Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen Nutzen versprechen, obgleich ganz offenkundig der Forderungskatalog einseitig zuungunsten der sozialistischen Staaten ausfällt. Schon die gemeinsame „Überzeugung, daß die zunehmende weltweite wechselseitige Abhängigkeit im Bereich der Wirtschaft in wachsendem Maße gemeinsame und wirkungsvolle Anstrengungen zur Lösung der großen Probleme der Weltwirtschaft wie der Ernährungs-, Energie-, Rohstoff-, Währungs- und Finanzprobleme erfordert“, bringt zum Ausdruck, worum es geht: die sozialistischen Länder haben sich endgültig entschlossen, sich in den Weltmarkt zu integrieren. Und weil hier die kapitalistischen Länder das Sagen haben – dies geben die sozialistischen Staaten dadurch zu, daß sie den Standard des Westens als zu überholenden Maßstab sich selber vorsetzen – , stellen sie auch die Richtlinien auf, wie die „der Entwicklung des Handels entgegenstehenden Hindernisse jeglicher Art abzubauen oder schrittweise zu beseitigen“ sind. |

Der „Korb 2“ fördert daher alles zutage, was dem Osten noch an Voraussetzungen für einen florierenden Markt fehlt: er muß eigens darauf verpflichtet werden, die

„Möglichkeiten der Warenauswahl zu erleichtern“, Informationen auf dem Gebiet der Wirtschaft“ bereitzustellen, „die so geartet sein sollten, daß eine ausreichende Marktanalyse gewährleistet, sowie die Ausarbeitung von mittel- und langfristigen Prognosen ermöglicht“ wird; und selbst die elementaren „Informationen zur Unterstützung von Geschäftsleuten bei ihren Kontakten“ müssen in den sozialistischen Ländern erst noch angefordert werden, nämlich „z.B. periodisch erscheinende Adreß- und Telefonbücher, Branchenverzeichnisse und, wo möglich, Organisationsdiagramme der vom Außenhandel betroffenen Firmen und Organisationen“.

... zum Nutzen des Kapitals

Der Osten erklärt sich mit solchen Versprechen also bereit, sein Wirtschaftssystem für die Erfordernisse westlicher Konkurrenz zu öffnen, indem er „günstige Bedingungen für die Beteiligung von Gesellschaften, Organisationen und Unternehmen an der Entwicklung des Handels“ schafft und ihnen „im Bewußtsein dessen, daß es für die Exporteure erforderlich ist, mit den Bedürfnissen potentieller Kunden und Verbraucher möglichst genau vertraut zu sein“ so gut es geht bei der „wirksamen Absatzförderung“ behilflich ist und bietet so dem Westen an – „im Bewußtsein der Unterschiede ihrer wirtschaftlichen und sozialen Systeme“ – , daß er aus der staatlichen Planwirtschaft seine Vorteile ziehen könne. Er verpflichtet sich nicht nur dazu, „durch eine bessere Nutzung der Produktionsfaktoren zu einer gegenseitigen vorteilhaften Ausnutzung einander ergänzender wirtschaftlicher Gegebenheiten“ beizutragen, sondern verspricht darüber hinaus, die Kooperation mit westlichen Betrieben in seine Wirtschaftsplanung von vornherein als Faktor einzubeziehen durch

„die Berücksichtigung der Erfordernisse und Möglichkeiten der industriellen Kooperation im Rahmen des Wirtschaftspolitik und besonders in staatlichen Wirtschaftsplänen und -Programmen, auf eine Weise, die mit ihren Wirtschaftssystemen vereinbar ist“.

Vor und nach Helsinki: Der Osten macht sich geschäftsfähig

Mit ihren durchaus einseitigen Festlegungen über die Förderung wechselseitig vorteilhafter Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost und West markiert die KSZE einen nicht unwichtigen Abschnitt im Prozeß der Erschließung des Ostblocks als Absatzmarkt und Rohstoffquelle fürs westliche Kapital.

Eine erfreuliche Bilanz ...

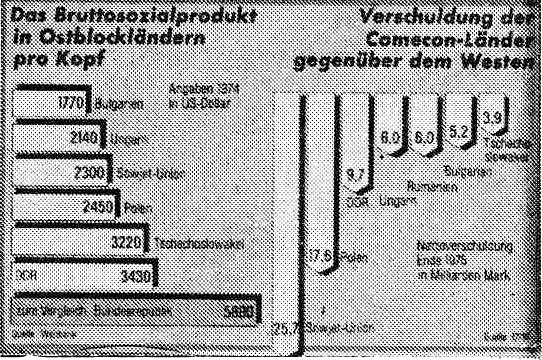

| Zwar hatte der Handel mit den armen Kommunisten, denen es bekanntlich vom Streichholz bis zum Auto am Nötigsten fehlt, bereits vor 1975 einen insbesondere für die BRD höchst erfreulichen Aufschwung genommen: Von 1970 bis 1975 steigerte die BRD ihre Exporte in die RGW-Länder von 5 auf über 16 Mrd. DM, wobei das gleichzeitige Anwachsen der „innerdeutschen“ Ausfuhr von 2,4 auf 3,9 Mrd. DM noch nicht einmal mitgerechnet ist; und da in dem gleichen Zeitraum die Importe der BRD aus diesen Ländern nur von 4,4 auf 8,7 Mrd. DM (aus der DDR von 2 auf 3,3 Mrd. DM) zunahmen, erwuchs der bundesdeutschen Wirtschaft aus dieser Abteilung ihres Außenhandels ein zunehmend ansehnlicherer Beitrag zu dem notorisch hoch positiven Saldo ihrer Handelsbilanz. |  |

Daß speziell in jenem Krisenjahr, in dem die KSZE ihren Abschluß fand, die BRD von den Gesamteinkäufen des Ostblocks im Westen fast ein Drittel für ihre Produktionsstätten verbuchen konnte – womit der Wert ihrer Ostexporte auf fast 8 % ihrer Gesamtausfuhren stieg und den der krisengemäß zurückgehenden Ausfuhren nach Nordamerika erstmals überstieg – , und daß der positive Saldo der BRD im „innerdeutschen“ und Osthandel in diesem Jahr des Rückschlags auf die Rekordhöhe von 8,6 Mrd. DM anschwoll, wurde denn auch – außer von der CDU – von allen Beteiligten einhellig positiv gewürdigt: als „eine interessante Stütze für unsere Beschäftigungslage“ (Wirtschaftsminister Friderichs); als solidarischer Beitrag der „von Wirtschafts- und Währungskrisen unbelasteten“ östlichen Brüder, die „Auswirkungen der Erschütterungen der westdeutschen Wirtschaft zu mildern und die Lösung wichtiger volkswirtschaftlicher Aufgaben zu ermöglichen“ (der russische Kommunist R. Alexejew zum 20. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen BRD und UdSSR); oder auch in den weniger verschlüsselten Worten des Staatssekretärs Rohwedder, gemünzt vor allem auf den „Warentausch“ mit der DDR:

„Wir verschenken nichts. Im Gegenteil (!), wir (!) verdienen Geld, und deshalb ist das eine wichtige Sache.“

Doch bekanntlich ist eine kapitalistische Wirtschaft so beschaffen, daß ihr gerade aus ihren Erfolgen beim Geldverdienen ihre Probleme erwachsen; und so mischte sich schon in den Jahren der KSZE-Verhandlungen in das bundesdeutsche Lob des Osthandels auch Düsteres:

„Dieser hohe Außenbeitrag des Osthandels ist nach Auffassung des Bonner Wirtschaftsministeriums in der gegenwärtigen (1975) konjunkturellen Situation für die Beschäftigungslage in der Bundesrepublik zwar vorteilhaft, belastet aber die künftige Entwicklung“ (SZ).

... die zu Sorgen Anlaß gibt

Der westdeutschen Wirtschaftspolitik – gewitzt durch die Erfahrungen mit den „Entwicklungsländern“ deren Plünderung bereits bis zu der Grenze ihrer vollständigen Ruinierung gediehen ist – wurde ihr schöner Handelsbilanzüberschuß darüber zum Problem, daß er vom Osten zu drei Vierteln mit Westkrediten bezahlt wurde und wird, die nach den Feststellungen der UNO-Wirtschaftskommission für Europa ECE zwar „dem Osten von westlicher Seite manchmal nahezu aufgedrängt“ wurden, im Lauf der Jahre aber die Grenzen östlicher Kreditwürdigkeit erreichten: Die Schulden der Ostblockländer an westliche Banken (und Regierungen) beliefen sich 1975 auf stolze 90 Mrd. DM, davon 20 Mrd. DM an die BRD. Die Linie der westlichen Banken bei der Kreditvergabe, wonach im Interesse einer langfristig gesicherten Ausplünderung anderer Länder deren Schuldendienst (Tilgungsraten + Zinsen) die jeweiligen Exporteinnahmen zu nicht mehr als 15 % aufbrauchen sollte, war vor allem von Polen und der Sowjetunion schon längst weit überschritten: ein Viertel bzw. ein Fünftel der Exporte dieser Länder gehörte von Anfang an den ausländischen Kreditgebern, und ihr Schuldenberg überstieg ihr Exportvolumen von zwei Jahren bei weitem, „Bonner Osthandelsexperten“ hatten also durchaus Recht, wenn sie 1975 darauf hinwiesen,

„daß das Tempo, mit dem der Warenverkehr mit den sozialistischen Staaten zu Beginn der siebziger Jahre zugenommen hat, das wirtschaftliche System in den Staatshandelsländern vielfach überforderte“ (SZ).

Sichere Profite durch Kooperation

So war es im Jahr des KSZE-Abschlusses also bereits hoch an der Zeit, in der „Kooperation“ mit den RGW-Ländern dafür zu sorgen, „daß sich deren Industriestrukturen mittel- und langfristig dem westlichen Niveau anpassen und damit die Grundlage für ein ausgeglichenes Außenhandelsgeschäft geschaffen wird“ (erklärtes Ziel der Bundesregierung bei der Förderung von Kooperationen) -

im Klartext: es war weit energischer als zuvor auf Maßnahmen zu drängen, die den Osten in den Stand setzten, seine Zinsen nicht so seht durch neue Schulden, sondern mehr mit den ihm eigentümlichen natürlichen Reichtümern zu bezahlen: einmal den von Breschnew den Kapitalisten angepriesenen und von der KSZE zu gemeinsamer Nutzung vorgesehenen „unermeßlichen Bodenschätzen“ –

„Die Teilnehmerstaaten ... sind der Auffassung, daß die Bereiche der Energiequellen, insbesondere Erdöl, Erdgas und Kohle, und die Nutzbarmachung von mineralischen Rohstoffen ... dazu geeignet sind, die langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken und den Handel ... zu entwickeln“ (Schlußakte):

„Die Bundesrepublik hat noch einen großen Bedarf an sowjetischem Erdöl, Erdgas, Blei, Zink, Chrom und anderen Stahlveredlern. Die Rohstoffkooperation sollte nicht vernachlässigt werden, wenn auch die Sowjetunion die meisten Rohstoffe im eigenen Land verarbeiten kann“ (Friderichs) –

und zum anderen den „im allgemeinen niedrig entlohnten“ (Handelsblatt) Arbeitskräften für deren Förderung. Unter sorgfältiger Beachtung der Mahnung des Osthandelsexperten Masnata,

„es müsse darauf geachtet werden, daß die handelsmäßigen, technologischen und finanziellen Auswirkungen der industriellen Kooperation die Staatshandelsländer nicht noch stärker als bislang zur Entwicklung einer autarken Industrie und zu einer willkürlichen Importpolitik anregen“ (wegen der „Folgerichtigkeit seiner wirtschafts- und handelspolitischen Beweisführung“ lobt die SZ den Verfasser dieser Mahnung über den grünen Klee),

geht es der westdeutschen Osthandelspolitik seither also vor allem darum, dem Osten hauptsächlich solche Investitionsgüter zu verkaufen, mit denen sichergestellt wird, daß sie sich für den Westen nicht nur in der Form eines pünktlich erfüllten Schuldendienstes, sondern außerdem durch die Belieferung des kapitalistischen Weltmarkts mit wohlfeilen Rohstoffen, billiger Energie und solchen Fertigprodukten, die im Inland ohnehin nicht mehr rentabel herzustellen sind, bezahlt machen. – Was selbstverständlich all die Maßnahmen der „Marktforschung“ nötig macht, die in „Korb 2“ der KSZE-Schlußakte vorgesehen, aber noch längst nicht so verwirklicht sind, wie das für den vorgesehenen Zweck erforderlich wäre. Deshalb steht denn auch mit dem Verlangen nach „rascherer Übermittlung genauerer Wirtschaftsund Produktionsdaten aus den Comecon-Ländern“ bereits ein wichtiger Gegenstand der KSZE-Nachfolgekonferenz in Belgrad seit längerem fest.

Die gelungensten und von Ost und West einmütig gelobten Beispiele dieses Fortschritts in der Funktionalisierung der östlichen Staatswirtschaft für den kapitalistischen Weltmarkt zum Vorteil des westdeutschen Kapitals sind die von bundesdeutschen Firmen errichtete Erzaufbereitungsanlage in Kursk, deren Kosten mit Zinseszins durch die dort für deutsche Hüttenwerke preiswert hergestellten Eisenerzpellets beglichen werden, sowie ein neuerliches großes Röhrengeschäft, in dessen Rahmen die SU sich über die Dresdner Bank einen 1,5 Mrd. DM-Kredit zu ,,marktgerechten Zinsen“ beschafft hat (wobei unter „Marktgerechtigkeit“ hier der Umstand zu verstehen ist, daß „die Konditionen für die Vergabe weiterer Ostkredite“ sich lt. „Handelsblatt“ „verschlechtert“ haben), um durch die Thyssen-AG eine Gasleitung vom Perserschah zur Ruhrgas-AG legen zu lassen, welch letztere mit ihrer – ebenfalls „marktgerechten“ – Gasdurchleitungsgebührenzahlung die SU wiederum in den Stand setzen wird, noch vor dem Jahr 2000 den Kredit samt Zins getilgt zu haben.

Exporteinbruch durch Kompensationsgeschäfte

Zum Leidwesen des Westens sind nun allerdings die Ostbürokraten, von denen man ja immer schon wußte, daß deren sozialistische Gesinnung beim Geld aufhört, auf die übertriebene Idee verfallen, ihre Handelsbilanz nicht nur durch rundherum erfreuliche Geschäfte dieser Art, sondern durch Kompensationsgeschäfte, die für jede Einfuhr Lieferungen in gleicher Höhe gleich mitvereinbaren, ins Lot bringen zu wollen – mit dem Effekt, daß schon 1976 die bundesdeutschen Exporte gen Ostland stagnierten, die Einfuhren dagegen in die Höhe schnellten und insgesamt die RGW-Länder ihr Handelsbilanzdefizit um 2,4 Mrd. DM weniger gewaltig gestalten konnten als im Jahr zuvor; ohne die Finanzierung westdeutscher Exporte nach Polen durch den großzügigen umstrittenen Regierungskredit für dieses Land, die zur Konjunkturstabilisierung gut angelegte Wiedergutmachungsmilliarde, wäre der „Exporteinbruch“ womöglich noch schärfer spürbar gewesen.

Nun sind zwar die Absatzinteressen der westdeutschen Maschinenindustrie, die 1976 trotzdem fast ein Fünftel ihres Außenhandels mit dem Ostblock abwickelte und dabei lt. Friderichs, der es ja wissen muß, an die Sowjetunion mengenmäßig genau 186-mal so viele Maschinen exportierte, wie von dort eingeführt wurden, allemal wichtig genug, um für entsprechende Kompensationsgeschäfte ein paar von den inländischen Geschäftszweigen sich gesundschrumpfen zu lassen, die – wie die Gänsezucht oder die Quelle-Konfektion – ohnehin keine Zukunft haben; für den Hauptlobbyisten des westdeutschen Osthandels, DIHT-Präsident O. Wolff, jedenfalls ist es

„nicht sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich die Exporte (der andern) auf die Lage am Arbeitsmarkt auswirken ... Gerade die BRD, für deren Wirtschaft der Export eine so überragende Bedeutung hat, kann nicht auf einem Teilsektor des Exports mit einer Aufrechnung daherkommen“ (nach SZ).

Andererseits kann der Bundesbürger aber auch beim besten Willen gar nicht so viele russische Fellmützen auftragen, wie seine Industrie Maschinen exportieren möchte. Deswegen macht die liberale BRD im Interesse einer gesunden Fortentwicklung ihres Vorteils in ihrem weltweiten Kampf gegen Handelsschranken bei sich selbst eine Ausnahme und hält sich gegen übertriebene Ostansprüche die „Option“ für eine „»Entliberalisierung« der Textilbezüge aus der DDR“ oder für eine „Kontingentierungspolitik bei Agrarimporten“ offen. Und mit allen westlichen Ländern ist sie sich darin einig, daß die vom Osten vergeblich gewünschte – und auf der KSZE zwar als wünschenswert vermerkt, aber nicht vereinbarte – Gewährung der (sinnreich so genannten) „Meistbegünstigung“, also die Behandlung der östlichen Handelspartner nach den gleichen Konditionen, wie die kapitalistischen Länder sie sich gegenseitig einräumen, nicht in Frage kommt. Zumindest solange nicht, wie der Westen auch ohne diese „Konzession“ seinen Schnitt macht und kein handfester zusätzlicher Vorteil sichtbar ist, den er sich durch die Aufgabe der Diskriminierung östlicher Fertigwaren einhandeln könnte.

Das Problem ist eben nur, daß das sture östliche Drängen auf Kompensationsgeschäfte – auch wenn es inzwischen einige zig eigens darauf spezialisierte Firmen gibt, die ihren Profit aus der Tatsache ziehen, daß diese Geschäfte für das östliche Lieferland „im allgemeinen mit Verlusten verbunden“ (Handelsblatt) sind – allmählich zu einer problematischeren Schranke für die bundesdeutsche Exportwirtschaft wird, als es noch vor zwei Jahren die `zu rasch gewachsenen Ostschulden waren (weshalb neuerdings auch wieder stärker die unerschöpfliche Kreditwürdigkeit der goldreichen Sowjetunion publizistisch herausgestrichen wird.)

Zum Durchbruch durch Gemeinschaftsunternehmen

Zu lösen ist dieses Problem letztlich und durchgreifend nur dann, wenn es gelingt, den bornierten Wirtschaftsideologen klarzumachen, daß es keineswegs die BRD sein muß, bei der sie sich durch Exporte die Mittel besorgen können, um ihre Schulden an sie abzuzahlen (was umgekehrt nicht heißt, daß sie nicht gleichzeitig durch „Entwicklungshilfe“ den armen Staaten des Südens Geldmittel zukommen lassen sollten, mit denen diese ihrerseits ihrem erdrückenden Schuldendienst gegenüber dem kapitalistischen Norden nachkommen können). Sie müssen die einmal begonnene Integration in den Weltmarkt konsequent fortsetzen. Es gilt also, diesen Leuten ihre „typische Ostblock“-Unfähigkeit auszutreiben, „sich Außenhandel als ein weltweites Netz von Warenströmen vorzustellen“ (SZ). Die erfolgreiche Lösung dieser Aufgabe ist durch den Westen insoweit auch schon in die Wege geleitet worden, als in „Korb 2“ unter dem Stichwort „Kooperation“ – das „Z“ in der KSZE – Einvernehmen über die Absicht hergestellt wurde, den bloßen Warentausch zu langfristigen Gemeinschaftsunternehmen weiterzuentwickeln. Gemeinsame Unternehmen bieten nämlich nicht nur den Vorteil, die billige Arbeitskraft des sozialistischen Ostens erstens überhaupt und zweitens, wenn schon für Importe, dann für entsprechend billige Zulieferungen für den eigenen Bedarf auszunutzen; sie eröffnen überdies ungeahnte Möglichkeiten für die gemeinsame Erschließung „dritter Märkte“ (erst jüngst wieder von Friderichs als Ziel der Ost-Wirtschaftspolitik formuliert und ebenfalls wichtiger Verhandlungsgegenstand in Belgrad):

„Schon manches deutsche Industriekonsortium hat in einem auf der sozialistischen Welle schwimmenden Entwicklungsland den Zuschlag bekommen, wenn es mit einem Staatsunternehmen aus einem östlichen Land zusammengearbeitet hat“ (HB).

Für den logisch anschließenden Schritt, den ,,Strukturwandel der Wirtschaftsbeziehungen“ in Richtung auf „Direktinvestitionen anstatt Krediten“ (Experte Masnata) voranzutreiben, hat die KSZE mit der Vereinbarung von Maßnahmen zur Einführung eines freien Gewinntransfers – auf Basis der Gegenseitigkeit, versteht sich – ebenfalls die entscheidenden Vorbereitungen getroffen. Und auch hier tut sich schon Erfreuliches: Ungarn etwa sucht derzeit, ebenso wie Rumänien, westlichen Kapitalisten bis zu 49 %ige Beteiligungen an Produktionsunternehmen durch Vorzugskonditionen schmackhaft zu machen; und unter dem Stichwort „Joint ventures“ erlaubt auch Polen neuerdings westlichen Investoren – zunächst noch auf nicht-industriellen Sektoren – die Gründung von Unternehmen mit Gewinntransfer in harten Devisen in Höhe von jährlich 8 % des investierten Kapitals und stellt hoffnungsvolle Perspektiven in Aussicht:

„Vermutlich wird die Quote“ (für den Gewinntransfer bei den niedrigen Preisen, zu denen Polen zu haben sind, sind bloß 8 % Gewinn ja auch ein Witz!) „schon bald erhöht» ... In polnischen Wirtschaftskreisen schließt man nicht aus, daß nach diesem Rezept auch größere Projekte durchgezogen werden könnten, falls die kleinen einen entsprechenden (!) Erfolg zeigen. Für die Eigentumsfrage“ (ach ja, Polen ist Ja sozialistisch) „dürfte sich eine juristische Winkelkonstruktion finden lassen“ (zweifellos!) (SZ).

Der gegenseitige Nutzen ist der Nutzen der Gegenseite

Es ist nach alldem nicht zu bestreiten, daß „Korb 2“ der KSZE-Schlußakte die gewünschte und einvernehmlich vereinbarte Wirkung entfaltet; und damit streben selbstverständlich auch die „politischen Ziele, die der Westen mit einer gezielten Förderung der wirtschaftlichen Kooperation verfolgte“, unaufhaltsam ihrer Realisierung zu,

nämlich:

„eine Humanisierung und Liberalisierung im kommunistisch-kollektivistischen Wirtschaftssystem der Ostländer und eine Annäherung der ökonomischen Praxis in diesen Ländern an die Methoden der Unternehmen im kapitalistischen Westen“ (Experte Masnata).

Hinter der Ideologie von Humanisierung und Liberalisierung steckt natürlich nichts anderes als die imperialistische Forderung an die sozialistischen Staaten, die Ausbeutung ihrer Werktätigen so zu intensivieren, daß der Westen davon langfristig seinen Nutzen hat.

Das scheinbare Rätsel, was in aller Welt den sozialistischen Ostblock bewogen haben mag, alle Energien darauf zu verschwenden, um sich selbst für den unersättlichen Appetit des westlichen Kapitals auf Absatzmärkte, Energie- und Rohstoffquellen und billige Zulieferer als kräftigen Leckerbissen zuzubereiten, findet seine lapidare Auflösung in den permanenten Versicherungen östlicher Politiker, Handel und Kooperation mit dem Westen beruhten streng und ausschließlich auf dem Prinzip des „gegenseitigen Vorteils“. Diese Beteuerung – mit deren beständiger Wiederholung die östliche Seite nicht nur zu Hause agitiert, sondern auch sich in peinlich devoter Manier dem westlichen „Partner“ anpreist, dem ein solches Problem sich nicht stellt, weil der eigene Vorteil selbstverständliche Bedingung jeglichen Geschäfts ist – stellt nämlich das freimütige Eingeständnis dar, es mit der eigenen Wirtschaftspolitik dahin gebracht zu haben, daß man ohne die höchst einseitig vorteilhaften Wirtschaftsbeziehungen zum Westen überhaupt nicht mehr zurecht kommt: Diese „Planwirtschaft“, die sich rühmt, das von Marx entdeckte, der kapitalistischen Konkurrenz zugrundeliegende Wertgesetz, planmäßig anzuwenden, ist schon vor längerem bis zu dem Punkt gediehen, an dem

„die Vervollkommnung des Systems der außenwirtschaftlichen Beziehungen“ zum unabweisbaren „Bedürfnis unserer Volkswirtschaft“

geworden ist, wo also die Verschuldung bei westlichen Banken und die Auslieferung der eigenen „natürlichen Reichtümer“ und der Arbeitskraft des eigenen Volkes an westliches Kapital als

„bedeutende Reserve zur Steigerung des wirtschaftlichen Nutzens der Volkswirtschaft“ (Breschnew 1971)

eingesetzt wird.

Der „reale Sozialismus“ auf der Überholspur

Das Prinzip jener sozialistischen Wirtschaftspolitik, .mit der die sowjetische KP, die SED und ihre regierenden Schwesterparteien dieses stolze Ergebnis erreicht haben, ist erklärtermaßen das Streben nach einem möglichst starken und kontinuierlichen „ökonomischen Leistungsanstieg“ (Honecker), mit dem der „reale Sozialismus“ seinem kapitalistischen Widerpart in der Weltmarktkonkurrenz alsbald den Rang ablaufen soll. Denn, so weiß das derzeit gültige DDR-Lehrbuch über „Dialektischen und historischen Materialismus“:

„Seinen Haupteinfluß auf den Gang der Weltrevolution übt der Sozialismus vor allem durch seine Wirtschaftspolitik aus, durch den Aufbau einer materiell-technischen Basis, die die Produktivkräfte des Westens übertrifft“ (S. 394 f.).

Dieser Sozialismus setzt sich also zum Ziel, im Vergleich mit dem Gegner besser abzuschneiden. Getreu der Ulbrichtschen Devise vom „überholen ohne einzuholen“ setzt sich die Weltrevolution ihr Ziel nach Maßgabe des Imperialismus und begreift sich selbst als dessen Übertreffen. Der „Haupteinfluß auf den Gang der Weltrevolution“ ist somit die sicherste Gewähr dafür, daß es zu dieser nicht kommt, weil der Kampf für den Sozialismus als Konkurrenz mit dem Kapital um die Erfüllung volkswirtschaftlicher Ziele ausgetragen wird. Mit diesem schönen Ziel, Wachstum zwecks Revolutionierung des Erdballs durch Stärkung der sozialistischen Staatenwelt, hat der „reale Sozialismus“ jedoch ein Problem: wenn es beim Sozialismus um die Stärkung des Staates geht, dann gerät der Staat in Gegensatz zu denen, in deren Namen der Sozialismus realisiert werden soll und die dafür schuften sollen. Weil ihre Leistung ihnen keinen Nutzen bringt, dieser sich als Volkswohl herstellen soll, müssen sie sich bescheiden:

„Schwerpunkt der Bemühungen um die Steigerung des Nutzeffekts (für wen wohl?) der Produktion ist die rationellere Nutzung des Arbeitskräftepotentials“ (Breschnew);

„Wir haben die Intensivierung der Produktion als eine entscheidende politisch-ökonomische Aufgabe gestellt“ (Honecker);

für den „dringend geforderten Produktivitätsfortschritt“ sucht „die sowjetische Wirtschaft gegenwärtig verstärkt ihr Arbeitskräftepotentiäl zu mobilisieren und besser zu nutzen“ (Kompliment der ZEIT).

Weil die angestrebten Wachstumsziele auf Kosten des arbeitenden Bürgers durchgesetzt werden, müssen die Staatsmänner im Osten ständig gegen die unausrottbare „Bequemlichkeit“ dieser Menschen vorgehen, die – so Breschnew – mit „Verlusten an Arbeitszeit“ und „Stillstandzeiten der Ausrüstungen“ kein existentielles Problem haben wie ihre Klassenbrüder im Kapitalismus, für die solches und anderes den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge haben kann, während im Osten das Recht auf Arbeit bekanntlich verwirklicht ist, weswegen es für den Staat nur noch darum geht, seine Proleten zu zwingen, die Pflicht dieses Rechts auch intensiv zu erfüllen. Die Klagen östlicher Regierungschefs, vorgebracht „mit erstaunlicher Offenheit“ über die „mangelnde Arbeitsproduktivität in den Betrieben“ ihrer Nation liefern so das Material für hämische Kommentare im Westen; und Unternehmenslobbyisten bieten östlichen Planungschefs ihre Dienste bei dem Geschäft an, das sie wie niemand sonst beherrschen, nämlich

„die Arbeitskräfte rationell einzusetzen, solange sie billig zu haben sind“ (der ungarische Ministerpräsident Szeher laut „Handelsblatt“).

Ökonomische Hebel gegen die Arbeiter

Und das betrifft nicht nur den notorisch rückständigen Balkan: Auch in einem Land wie der DDR, wo

„heute ... der Weg der Intensivierung“ (gemeint ist die der Arbeit) „zur lebendigen Erfahrung von Millionen Werktätigen geworden ist“ (Honecker),

wird an der unaufhörlichen Agitation des Staates für vermehrte Anstrengungen seiner Arbeiter und an der Phantasie seiner Beamten im Ausdenken „ökonomischer Hebel“ – darunter versteht man alle Mechanismen kapitalistischer Konkurrenz wie Gewinn, Rentabilität, Prämien etc. etc. – offenbar, daß das Wachstum der Volkswirtschaft ganz ebenso wie im kapitalistischen Westen denen, die es hervorzubringen haben, nicht nutzt, sondern auf der Ausnutzung ihrer Leistungen beruht – mit dem entscheidenden Unterschied zum Westen: erstens ist es nicht das vom Staat mit allen Mitteln geförderte Kapital, sondern der Staat selber, der seine arbeitenden Bürger zu betriebswirtschaftlichen Großtaten zwingt; zweitens wird dieser Zwang nicht durch die segensreichen Wirkungen der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt realisiert, sondern muß beständig vom Staat selbst durchgesetzt werden. Das Mittel hierfür ist der staatliche Wirtschaftsplan, auf den diese Staaten als auf ihren entscheidenden Vorteil gegenüber dem „chaotischen“ Kapitalismus so stolz sind (womit einmal mehr klargestellt ist, daß sie sich mit diesem in der effektiven Ausnutzung ihrer Werktätigen messen wollen). Dieser Plan hat nichts zu tun mit der Entscheidung einer Gesellschaft über Größe und Art des Reichtums, den sie sich produzieren will, sondern legt die Mindestansprüche des Staates an die Leistungen seiner Betriebe und der darin Beschäftigten fest, die sie mindestens für den Staat bringen müssen, damit es ihnen selbst etwas bringt:

„Mit den staatlichen Normativen werden Mindestanforderungen an die Effektivität des Reproduktionsprozesses der volkseigenen Betriebe ... gestellt. Das sind insbesondere Anforderungen für ein forciertes Tempo der Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Senkung der Selbstkosten“ (Zur Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus in der DDR in den Jahren 1971 bis 1976).

Die planmäßige Konkurrent

Indem der Staat mit diesem Wirtschaftsplan seinen Betrieben nicht die Herstellung des Benötigten auferlegt, sondern die Erwirtschaftung von Gewinnen vorschreibt, die an ihn abzuführen sind und deren Höhe Maßstab für die Fortentwicklung des Betriebes wie für bescheidene Vorteile der darin Beschäftigten ist, stellt seine Planungstätigkeit nichts anderes dar als die Zusammenfassung, Konkretisierung und Durchsetzung des revisionistischen Wahnsinnsvorhabens, die kapitalistische Konkurrenz und deren Gesetze so „abzuschaffen“, daß sie vom Staat für seinen Vorteil „planmäßig“ in Anspruch genommen werden: Sein Planen ist das Unternehmen, die für das Wirtschaftswachstum so segensreichen Wirkungen des Marktes zu seinen Gunsten zu simulieren:

,,Durch die planmäßige Entwicklung der Industriepreise und die Anwendung wirksamer Methoden der Kosten- und Preiskalkulation sind die Erreichung von Pionier- und Spitzenleistungen wirksam zu stimulieren sowie ein ständiger Druck (!) auf die Senkung der Selbstkosten, die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Erhöhung der Grundfonds- und Materialökonomie und die Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse auszuüben“ (op. cit.).

Eine „planmäßige“ Preisgestaltung, mit der nicht der einzelne Betrieb seine Anpassung an die zahlungsfähige Nachfrage auf dem Markt bewerkstelligt, sondern die dem Staat als Zwangsmittel gegen seine Betriebe und als wesentlichstes Requisit für die Inszenierung eines Marktes dient, führt nun allerdings mit tödlicher Sicherheit zu dem aus der antikommunistischen Berichterstattung wohlbekannten Ergebnis, daß der den Betrieben aufgezwungene Betriebsegoismus den „Wirtschaftsablauf“ an allen Ecken und Enden zum Stocken bringt: Die Betriebe horten Produktionsmittel, um für die ihnen abverlangte Übererfüllung des Plans gerüstet zu sein, und schaffen so den Mangel an Produktionsmitteln, der allenthalben die Erfüllung des Plans gefährdet; gleichzeitig suchen sie die Planzahlen für ihren Produktausstoß zu überbieten und schaffen so nicht weiterverwendbare Überschüsse, mit denen sie sich vom Staat die Mittel für die vorgeschriebene Expansion verschaffen und somit zur Vergrößerung sinnloser Überschüsse beitragen, so daß die geforderte Übererfüllung des Plans sich zur organisierten Verschwendung entwickelt; dabei setzt der Staat durch die Vorgabe „volkswirtschaftlich (!) sinnvoller Preisrelationen“, die insbesondere auch den Preis der Arbeit umfassen, die Priorität der „Akkumulation“, also des staatlichen Gewinns, vor der und gegen die „Konsumtion“ durch, was einerseits zu staatlich verordneter Armut neben anwachsendem Reichtum, andererseits zu den bekannten Schwierigkeiten führt, das durch Überarbeitung verdiente zusätzliche Geld für die gewünschten zusätzlichen Konsumgüter auch wieder los zu werden; und auf der Grundlage der so glücklich zustande gebrachten Versorgungsschwierigkeiten gedeihen Schwarzarbeit und der berüchtigte „graue Markt“, mit denen das arbeitende Volk gegen den staatlichen Plan sich selber hilft, auf Kosten der staatlichen Wirtschaft sich seinen Mangel erleichtert – und damit die vom Plan erzeugte Unterversorgung der Menschen mit dem Nötigsten perpetuiert.

So ist es also nicht nur „nicht ausgeschlossen“, sondern absolut notwendig,

„daß im komplizierten Wechselspiel der Planung von Gebrauchswert und Wert bestimmte Widersprüche auftreten, die in der Wirtschaft Elemente der Spontaneität zur Folge haben.“ (Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus, Lehrbuch) –

dabei ist „Spontaneität“ die euphemistische Umschreibung für die verzweifelten Versuche zum einen der Betriebe, dem staatlichen Zwang zum Gewinnemachen gegen die staatliche Beschränkung des von ihm eingesetzten betrieblichen Egoismus nachzukommen, zum andern der Arbeiter, gegen die staatliche Beschränkung ihres Nutzens sich einen bescheidenen Anteil an den versprochenen Vorteilen der eigenen Überanstrengung zu ergattern.

Gegenseitige wirtschaftliche Zusammenarbeit für die Sowjetunion

Der von der „Zusammenarbeit“ zur „Arbeitsteilung“ fortgediehene Warentausch zwischen den sozialistischen Ländern des Ostblocks kann auf dieser Grundlage keine andere Funktion haben als die, die Schwierigkeiten eines jeden RGW- Staates mit seiner Ökonomie zu potenzieren – weshalb es denn auch einer „festen Überzeugung“ bedarf, um gegen allen Augenschein daran festzuhalten,

„daß in Zukunft die weitere Festigung und Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration in noch weit stärkerem Maße als bisher zur entscheidenden Grundbedingung der stabilen und planmäßigen Entwicklung in unserem Land wie in allen anderen sozialistischen Ländern wird“ (Honecker).

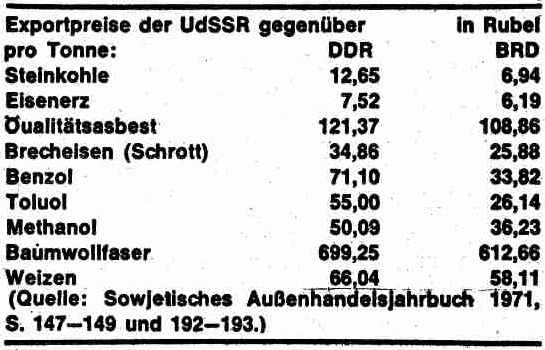

Die wirtschaftliche Verflechtung der RGW-Staaten bedeutet nämlich nicht nur, daß die einzelnen Länder Abnahmeverpflichtungen ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der eigenen Wirtschaft ebenso wie Lieferpflichten ohne Rücksicht auf deren tatsächliche Leistungen „planmäßig“ erfüllen müssen. Da gleichzeitig der jeweilige Staat von diesen Transaktionen seinen Gewinn haben will, ist darüberhinaus klar, daß die Festlegung und Durchsetzung solcher Liefer- und Abnahmeverpflichtungen und der dafür gültigen zwischenstaatlichen Preisgestaltung Gegenstand schärfster Konkurrenz zwischen den Staaten des Ostblocks ist. Und daß hierbei der Stärkste sich durchzusetzen pflegt, ist leider nicht eine Lüge der westlichen Journaille; die Tatsache, daß die Ölpreiserhöhung der OPEC-Staaten für die Sowjetunion ein willkommener Anlaß war, auch ihre Ölpreise für ihre Bundesgenossen auf das „Weltniveau“ anzuheben, ist nur ein Beispiel für die „gleichmäßige Verteilung von Vorteilen und Lasten“ innerhalb der sozialistischen Staatengemeinschaft.

Und wenn Honecker „die strikte Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen im Export und Import“ im „Rahmen des RGW“ zum „festen Bestandteil des sozialistischen Wettbewerbs“ erklärt, so spricht er damit aus, daß die gewaltsam aufrechterhaltene Kooperation mit dem großen Bruder – „So arbeiten unsere beiden Länder, sich gegenseitig Nutzen bringend“, (wer muß so etwas betonen?) „an gemeinsamen großen gesellschaftlichen Zielen“ – keinen Vorteil, sondern eine neue Bürde mit sich bringt. |

|

Ausverkauf zur Steigerung des ökonomischen Nutzens

Die „planmäßige Anwendung des Wertgesetzes“ in den Wirtschaftsplänen der sozialistischen Staaten: die staatliche Veranstaltung eines Marktes, der allenthalben stockt, und die Verflechtung dieser stockenden Märkte zugunsten der Sowjetunion im RGW, zwingt die Länder des „realen Sozialismus“ dazu, ihr Heil in dem kapitalistischen Weltmarkt zu suchen: Zur „Steigerung des ökonomischen Nutzens“ der jeweiligen Volkswirtschaft, die natürlich keine Steigerung des Nutzens, sondern die teuer bezahlte Kompensation ökonomischer Mängel ist, werden Importe aus den „kapitalistischen Industrieländern“ und entsprechende Exporte zu deren Bezahlung zur Notwendigkeit. Dies führt zur Verschleuderung von im eigenen Land dringend benötigten Produkten ans westliche Ausland. Jedes Ostblockland versucht dieser Notwendigkeit auf eigene Faust nachzukommen, was zu jenen Zerfallserscheinungen im Ostblock geführt hat, denen die KSZE ihre Brisanz nehmen sollte. Den nationalen Wirtschaftsplänen wächst damit die neue Aufgabe zu, den eigenen Staat

„durch erhöhte Bereitstellung marktgerechter, rentabler Exporterzeugnisse in hoher Qualität“ (Honecker)

zum möglichst potenten Anbieter auf dem kapitalistischen Weltmarkt zu machen; und damit gerät er in Abhängigkeit zu den konjunkturellen Schwankungen der kapitalistischen Weltwirtschaft, was diese wiederum zu einer „Planungsgröße“ macht: ein Staat also, der sämtliche ökonomischen Gesetze des Kapitalismus zu „ökonomischen Hebeln“ gemacht hat, läßt die Produkte seiner Wirtschaft mit denen des kapitalistischen Weltmarkts konkurrieren und versucht, seine hoffnungslose Unterlegenheit dadurch auszugleichen, daß er seine Betriebe zum Konkurrieren ums „Weltniveau“ zwingt. Damit ist für die staatliche Ausbeutung der Arbeiter der Maßstab gesetzt:

„die weitere Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit unserer Betriebe auf den kapitalistischen Märkten“ (Honecker).

Sozialistische Wirtschaftspolitik im Ostblock besteht also darin, daß der Staat sein Interesse am Wachstum seiner Wirtschaft „planmässig“ gegen den Materialismus seiner Werktätigen durchsetzt, und umfaßt daher folgerichtig eine außenwirtschaftliche Abteilung, in der dafür gesorgt wird, daß die Arbeiter sich für die Konkurrenzfähigkeit und Kreditwürdigkeit ihres Vaterlandes noch effektiver aufopfern, als das westliche Kapital das seinen Lohnarbeitern für die seine abverlangt.

Erst kommt die Moral ...

Bei einer solchen wirtschaftspolitischen Praxis ist es nun kein Wunder, daß die sozialistischen Staaten jede ihrer Maßnahmen mit gewaltigem Geschrei als Sieg der „hohen kommunistischen Moral“ der Werktätigen und als „Beweis“ dafür feiern, daß

„die wahrhaft menschliche Ordnung der Sozialismus“, der westliche Imperialismus dagegen „sterbender, parasitärer, faulender Kapitalismus“ ist (Honecker).

Denn in der Tat braucht es nicht nur viel, sondern vor allem eine kontinuierlich praktizierte idealistische Begeisterung für epochale Menschheitsperspektiven, wenn die Arbeiter an einem Staat festhalten sollen, der ihnen gegenüber aus lauter Sorge fürs Volkswohl selber ganz unmittelbar das Ausbeutungsgeschäft der Kapitalisten übernommen hat. An die Stelle des Nutzens, den der Werktätige von seinen Anstrengungen nicht hat, setzt der Staat stattdessen den Hinweis, er stehe dafür immerhin

„mit dem Interesse der ganzen Menschheit auf gutem Fuße“, nur in ihm könne „sich das Schöpfertum des Menschen frei entfalten“, sei „die allgemeine Lebensatmosphäre von Optimismus, Sicherheit und Geborgenheit gekennzeichnet“, und so werde er „immer mehr zum Vorbild für die Völker der Erde“ (Honecker).

Eben weil das falsche Bewußtsein, das der Ostblockstaat seinen Bürgern als seine Grundlage aufnötigt, nicht nur wie im bürgerlichen Westen darin besteht, den Staat, der mit seinem Wirken den Kapitalismus durchsetzt, als Mittel zum überleben in der kapitalistischen Konkurrenz zu begrüßen, sondern den erheblich schwierigeren Glauben verlangt, alle ureigensten Interessen des Arbeiters fänden ihre Erfüllung im Dienst für den Staat, bedürfen die sozialistischen Länder einer öffentlichen Staatsmeinung, die aus nichts anderem als penetrantestem idealistischem Selbstlob des Staates und der ununterbrochenen nachdrücklichen Versicherung besteht, jeder Bürger wäre ständig und völlig mit jedem staatlichen Einfall zur Effektivierung seiner Ausbeutung einverstanden.

Saure Früchte des ideologischen Kampfes: die Dissidenten

Für dieses System staatlich durchgesetzter allgemeiner Heuchelei erwächst nun aus der ökonomischen Unterwerfung des Ostens unter den kapitalistischen Westen und aus der damit einhergehenden „menschlichen“ und „kulturellen Öffnung“ ein Problem:

Der sozialistische Staat als Konkurrent der imperialistischen hat selbst dafür gesorgt, daß der Vergleich auf allen Ebenen stattfindet: neben den „ökonomischen“ tritt der „politische und ideologische Kampf“, welch letzterer in dem wechselseitigen Aufrechnen besteht, wer es am ernstesten meine mit den gemeinsamen Idealen von Demokratie und Menschenrecht. Die Differenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus soll ja darin bestehen, daß jener mit den Idealen von Freiheit und Gleichheit ernst mache, während dieser sie beständig mit Füßen trete. Daß der „reale Sozialismus“ hierbei jedoch von Anfang an in der Defensive ist, merkt er schmerzlich am Auftreten seiner Intellektuellen, die dadurch zu Dissidenten werden, daß sie seine Praxis gegen das proklamierte Ideal ausspielen und für sich die gleichen Rechte fordern, wie sie ihre Brüder im Westen genießen, wo die „reale Demokratie“ praktiziert wird. Genauso wie sie im Westen die politische Form ist, mit der sich die Ausbeutung die Zustimmung ihrer Opfer sichert, ist den Ostintellektuellen die Ausbeutung ihrer werktätigen Landsleute gleichgültig. Ihr Problem besteht darin, daß der ständige Zwang zum ostentativen Einverständnis ihnen ihr ureigenstes Betätigungsfeld beschneidet, die kritische Kommentierung der Staatsgeschäfte, als welche die Zustimmung zu diesen im Westen stattfindet. Folglich entdecken sie an der westlichen Lebensart die Freiheit, sein Einverständnis mit der Staatsgewalt als pluralistische Kritik an deren Ausübung äußern zu dürfen, als den überhaupt entscheidenden Vorzug, der ihnen auch vom sozialistischen Staat eingeräumt werden sollte. „Parteireformer“ und „linke Christen“, Sozialdemokraten und Soziologen, „orthodoxe Geistliche“ und „junge Marxisten“, die nicht mehr und nicht weniger gemeinsam haben, als daß sie „alle radikale Moralisten“ sind (Selbsteinschätzung lt. Spiegel), entdecken an sich

„das Gefühl der Mitverantwortlichkeit, den Glauben an den Sinn bürgerlichen Engagements und den Willen dazu“ und lassen sich dadurch „auf den Gedanken“ bringen, „nicht eigene Programme politischer und gesellschaftlicher Reformen oder Veränderungen aufzustellen, sondern einen konstruktiven (!) Dialog mit der staatlichen und politischen Macht zu suchen“ (Charta 77).

Weil aber die sozialistischen Staaten einen so aberwitzigen Idealismus zur allgemeinen Bürgerpflicht machen, daß es schon genügt, ein labberiger Liberaler zu sein, um, statt in die Galerie der guten engagierten Staatsbürger aufzurücken, zum Staat in Gegensatz zu geraten, werden aus diesen Intellektuellen, sobald sie es leichtsinnigerweise nicht mehr für allzu gefährlich halten, erstens viele und zweitens „Dissidenten“ und „Systemkritiker“, die die Freiheit, ihrer Unterwerfung unter den Staat die Form kritischen Jammerns und Seufzens geben zu dürfen, als das ihnen versagte Menschenrecht par excellence entdecken (zu Recht übrigens, ohne daß sie allerdings wüßten, welche Wahrheit über die Natur des Menschenrechts daran ersichtlich wird). Und da der Westen in den „Körben 1 und 3“ der KSZE- Schlußakte seinen liberalen Freunden in den Arbeiter- und Bauernstaaten des Ostens wirksame Rückendeckung geleistet hat – ohne freilich diesen politischen Vorteil mit seinem wahren ökonomischen zu verwechseln und gar diesen für jenen aufs Spiel zu setzen –, verfügen einige dieser Länder seit geraumer Zeit über veritable Bürgerrechtsbewegungen, die um so mehr von sich reden machen, je näher der Termin rückt, zu dem in Belgrad die Erfolge der ersten KSZE-Runde produktiv und konstruktiv fortgeschrieben werden sollen.

Der verhinderte Dialog mit der sozialistischen Staatsgewalt

Dem Ansuchen seiner kritischen Freunde, sich nach ihrem eigenen Geschmack staatsdienliche Meinungen über ihn bilden zu dürfen, begegnet der Staat des „realen Sozialismus“ mit dem Hinweis, daß er nach wie vor nicht gewillt ist, auch nur die geringste formelle Differenz zwischen seinem Nutzen und den Interessen seiner Bürger anzuerkennen. An der verdrehten Lüge, alle jene Ideale des bürgerlichen Staates, in denen der praktische Gegensatz der Staatsgewalt gegen die Menschen als aufgehobener vorgestellt, also als bleibender unterstellt ist, wären in der sozialistischen „Volksdemokratie“ so „verwirklicht“, daß es den zugrundeliegenden Gegensatz selbst gar nicht mehr gäbe, hält dieser Staat gegen seine unzufriedenen Intellektuellen so konsequent fest, daß er deren Wunsch, „mit der Staatsgewalt einen Dialog“ zu führen, entweder zur Schizophrenie erklärt (und da er das als Staat tut: nicht in der Form einer psychiatrischen Diagnose, sondern in Form der Internierung im Irrenhaus) oder als (kriminelle oder fremdgesteuerte) Lossagung von Volk und Heimatland behandelt (was logischerweise entweder den Versuch der „Reintegration“ durch Zwangsarbeit oder unehrenhafte Entlassung aus der sozialistischen Menschengemeinschaft nach sich zieht)! für ihn sind die Dissidenten

„politische und gesellschaftliche Wracks“ (Rude pravo).

Durch solche unfreundlichen staatlichen Reaktionen lassen die tapferen Bürgerrechtler des Ostens sich in ihrem Bewußtsein, sie hätten ihren Staat an seine eigenen Grundsätze zu erinnern, jedoch nicht irre machen: Sie erklären sich gegenseitig für geistig gesund (als wäre das das Problem, das ihr Staat mit ihnen hat!), stellen sich selbst als die vaterlandstreuen, ehrbaren Bürger heraus (die sie sind), fallen ihrem Staat womöglich noch damit zur Last, daß sie ihn nicht verlassen wollen, und die staatliche Reaktion bestärkt sie nur in ihrem Standpunkt, daß keineswegs das volksdemokratisch „verwirklichte“ Bürgerrecht das Ideal der bürgerlichen Ideale, sondern umgekehrt die Bewegungsfreiheit des Bürgers bei seiner Unterwerfung unter den Staat das nach wie vor gültige und durchzusetzende Ideal der Menschenwürde auch in einem sozialistischen Staat zu sein habe. Und mit diesem „Rückschritt“ von der Idealisierung des bestehenden revisionistischen Staates zu den bürgerlichen Idealen der Staatsgewalt erwerben sie sich nicht nur die Gunst westlicher Propagandisten der Staatsgewalt, sondern finden auch den Beifall ihrer „eurokommunisti- sehen“ Westgenossen, die selber eben diesen ,,Fortschritt“ schon längst zu ihrem offiziellen Programmpunkt gemacht haben.

Die Grundlage ihres Dissidententums schafft ihnen laufend ihr eigener sozialistischer Staat dadurch, daß er sich den Widerspruch leistet, seinen Gegensatz zu seinen Bürgern nicht bloß zu leugnen, sondern dieser Leugnung in seiner Verfassung die Form rechtlicher Regelungen und insbesondere eines Katalogs bürgerlicher Freiheiten – mitsamt deren als Einschränkung ausgesprochenen Verpflichtung auf das Staatswohl – zu geben, eine Form also, die nichts anderes als eben diesen Gegensatz als das Ideal seines beständigen Ausgleichs zum Ausdruck bringt. Er hat diesen Widerspruch ja sogar auf die Spitze getrieben, indem er auf der KSZE eben diese Regelungen noch zum Gegenstand eines wechselseitigen Versprechens der Staaten gemacht hat, ihre Macht in Übereinstimmung mit diesen gegen ihre Bürger einzusetzen.

Der reale Sozialismus als idealer Volksstaat

Damit haben die sozialistischen Staaten von ihrer Seite her alles getan, um sich den Jeremiaden ihrer bürgerrechtsbewußten Intellektuellen und den Angriffen des Westens gegenüber in eine hoffnungslose Defensive hineinzumanövrieren: Sie kritisieren die westlichen Attacken als zu einseitige Hervorkehrung der Menschenrechtsabteilung in der doch so kunstvoll ausgewogenen KSZE-Schlußakte und verbitten sich die vertraglich vereinbarte Überprüfung ihres Handelns nach den Kriterien der Demokratie als unzulässige Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten; sie beschaffen sich Material zur Aufrechnung ihrer eigenen gegen die Sauereien westlicher Staaten (so verweigert z.B. Kanada seinen Bürgern die Auslage der KSZE-Schlußakte in den öffentlichen Bibliotheken!); sie widerlegen ihre Kritiker durch Großaufgebote von Bürgern, die sich selbst und der Welt die Nicht-Existenz einer Differenz zwischen ihnen selbst und ihrem Staat versichern müssen. Da sie damit der westlichen Kritik aber in der Sache recht geben, handeln sie sich auf diese Weise nur den – hie und da fast schon in wohlwollendem Tone vorgetragenen – erneuten Vorwurf ein, angesichts der offensichtlichen Preisgabe „veralteter“ sozialistischer Positionen und des in Helsinki eingegangenen Versprechens auf Selbstaufgabe sei es doch nachgerade inkonsequent, wenn sie sich weiterhin weigerten, die gewaltsam durchgesetzte Fiktion eines mit Volksnutzen umstandslos identifizierten Staates fahren zu lassen und auf die demokratische Tour mit ihren Untertanen fertig zu werden. Auch die neue sowjetische Verfassung, in der die „Diktatur des Proletariats“ durch den einvernehmlich zu erhaltenden „Staat des ganzen Volkes“ ersetzt wird, vermag den westlichen Antisowjetismus nicht zu täuschen: er hält dies schlicht für ein Täuschungsmanöver und bemerkt dabei nicht, daß es sich bei dieser Verfassungsreform Breschnews keineswegs um eine „Propaganda- und Befriedungsaktion“ handelt, sondern um die kodifizierte Drohung des Sowjetstaates gegen seine Bürger, in Zukunft in dem Maße härter seinen Zweck gegen sie durchzusetzen, als er dem Westen gegenüber Zug um Zug Positionen aufgibt. Weil man sich des Nebenprodukts der Öffnung und des Vergleichs mit dem Imperialismus, der Dissidenten, wirkungsvoller entledigen will, werden Leute, die im „Staat des ganzen Volkes“ gegen die Regierung auftreten, nun zu Volksfeinden, deren Differenz zum Volksstaat per se verbrecherisch ist, oder – dies nur konsequent der eigenen Logik gemäß – irren Hirnen entspringen muß. Und die „Vervollständigung“ des Katalogs der Bürgerrechte – begründet mit dem Hinweis, der erreichte Entwicklungsstand des Sozialismus erlaube jetzt diesen Fortschritt – fixiert präziser als bisher die Pflichten, in die der Sowjetstaat seine Bürger beim Einsatz für seine Zwecke nimmt. So gibt sich die Sowjetmacht zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution eine Verfassung, in der die Verkehrung des Kommunismus zur Verewigung eines Arbeiter- und Bauernstaates, für dessen Macht und Stärke die Arbeiter und Bauern schuften müssen, in dm Form des Rechts gefeiert wird.

(Ausführliches hierzu in der nächsten MSZ , wo der Jahrestag der Oktoberrevolution Anlaß für die Kritik derer sein wird, die sich als Erben der Bolschewiki feiern lassen).

Auf dem Wege nach Belgrad: Imperialistische Konferenzvorbereitungen

Während sich der Osten so mit seinen Dissidenten herumschlägt, hat die schwedische Außenministerin in erfreulicher Offenheit ausgesprochen, um was es in Carters Kampagne geht: „Kein Staat darf das Nichteinmischungsprinzip als Grund dafür anführen, das Interesse des Auslands daran abzuweisen, wie die Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte in der Praxis erfüllt wird.“ Der Fortschritt westlichen Entspannungsbemühens zeigt sich daran, daß nicht mehr wie in den 50-ger Jahren die Zustande im Osten mit dem Satz erledigt werden, daß der „Bolschewismus ein riesiges KZ ist“, sondern der SU der Systemvergleich heuchlerisch als die konstruktive Kritik vorgehalten werden kann.

„Honeckers Konsum-Kommunismus krankt vor allem an dem Widerspruch, daß man einerseits den westdeutschen Nachbarstaat zum materiellen Leitbild erklärt und andererseits versucht, sich von diesem politisch- ideologisch abzugrenzen ... Nicht mehr Ideologie hilft den Menschen in der DDR, sondern eine andere und bessere politische Praxis.“ (SZ)

Während früher der Angriff auf den Osten als Kreuzzugskampagne vorgetragen wurde, weil die nicht zu beseitigende Existenz dieser Staaten ein erhebliches Hindernis für den Westen darstellte, kann man ihnen heutzutage unverhohlen in Aussicht stellen, was sie sich in Zukunft gefallen lassen müssen, weil sie sich selbst dem Westen geöffnet haben:

„Der Kernpunkt vom Verständnis des Westens von der Entspannung ist jedoch die Überzeugung; daß sie nicht lediglich eine Angelegenheit zwischenstaatlicher Beziehungen sein kann, sondern sich im Alltag der Völker reflektieren muß“,

meinte der britische Außenminister, und auch Kanzler Schmidt ließ verlauten, daß Entspannung darin besteht, sich in die inneren Angelegenheiten der anderen Staaten einzumischen: Es gibt – belehrte er die Russen – „keinen Gegensatz zwischen Entspannungspolitik und dem Eintreten für Menschenrechte“, hat doch „die individuelle Betrachtung der Menschenrechte“, wie ein ungenannter Beamter des AA meint, „zumindest in den osteuropäischen Ländern mit demokratischer Vergangenheit einen destabilisierenden Effekt“ nicht nur innerhalb der sozialistischen Staaten, sondern auch für ihr Bündnis.

Dennoch sehen die westlichen Beobachter der KSZE-Nachfolgekonferenz mit Sorge entgegen. Das ständige Gejammer darüber, daß Fortschritte sich trotz KSZE nicht abzeichneten, die peinlichen Bemühungen, seine Unzufriedenheit vorzuführen, die zum Ausdruck bringen, daß der schon gesicherte Gewinn nur von der Aussicht auf größeren übertroffen wird, werden ergänzt durch das umgekehrte Bekenntnis, daß das

„Problem darin (bestehe), daß die KSZE-Konferenz für uns im Westen zu gut gelaufen ist.“

Die Partnerschaft des Westens hat sich bei der Durchsetzung der einseitigen Festlegungen der KSZE gegenüber dem Osten so bewährt, daß man sich jetzt mit den Bündnispartnern darum schlagen muß, wem welcher Anteil am gemeinsam erreichten Vorteil zusteht, weshalb ein erbitterter Streit ausgebrochen ist, wie die Nachfolgekonferenz zu führen ist.

Schwierigkeiten mit Carter ...

|

Die sorgenvollen Betrachtungen westdeutscher Journalisten anläßlich Carters Wahl über dessen „außenpolitische Unerfahrenheit“, mit denen sie zum Ausdruck brachten, daß es Putz im westlichen Bündnis geben könnte, weil Carter die Ansprüche der USA mit der nötigen Härte vertreten würde, die einer Weltmacht zukommt, und dies unliebsame Folgen für die BRD haben würde, haben ihre Bestätigung gefunden. Mit dem Prügel der Menschenrechte bläut Carter der SU die Vormachtstellung der USA ein, wobei die westlichen Verbündeten auch nicht ohne blaue Flecken bleiben. |

Während die BRD die KSZE-Nachfolgekonferenz zur Ausweitung ihres Geschäfts mit dem Osten ausnutzen möchte, gilt das Interesse der USA an den helsinkischen Festlegungen der Sicherung ihrer Stellung als Weltmacht. Wenn Owen etwa meint, „Entspannung allein könnte die SU niemals daran hindern, eine Weltmacht zu sein“, dann hat sich Carter diese Ansicht insofern zu eigen gemacht, als er davon ausgeht, daß Entspannung eine gute Grundlage für die Konfrontation mit der SU ist, die dieser demonstriert, daß die USA – befreit vom Ballast eines verlorenen Krieges – zu neuen Eroberungstaten schreiten wollen.

„Die USA“, erklärte der amerikanische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, „könnten politische Vorstöße Moskaus vor allem in Ländern der dritten Welt relativ gelassen hinnehmen, da die Bilanz der sowjetischen Aktivitäten außerhalb der eigenen Grenzen nicht gerade ermutigend“

sei, so daß man sich nicht nur umso mehr bei den Russen .einmischen kann, sondern auch moralische „Wiedergutmachung“ gegenüber Castros Cuba üben und diplomatische Bande anknüpfen kann, zumal Aussicht besteht, demnächst die sowjetische Wirtschaftshilfe, die „mit ständigem politischem Druck“ verbunden war, durch die altruistische Unterstützung der USA zu ersetzen. Angesichts dieser Konsolidierung des amerikanischen Imperiums kann sich Carter anschicken, die Nation zu neuen Zielen zu führen. In einer Rede in Notre Dame verkündete er der Welt, was diese demnächst alles zu erwarten habe. Die Demokratie und die Außenpolitik der USA seien „durch unseren materiellen Wohlstand und unsere militärische Macht gesichert“ und „darauf ausgerichtet, der Menschheit zu dienen.“ Eine neue Außenpolitik müsse die „gesamte politisch erwachende Welt“ einbeziehen.

„Weil wir mit Zuversicht unserer Zukunft entgegensehen, sind wir jetzt von der maßlosen Furcht vor dem Kommunismus frei, die uns dazu geführt hatte, jede Diktatur mit offenen Armen aufzunehmen, die diese Furcht mit uns teilte.“

... bei der Aufteilung der Beute

Die Aussicht, daß die USA künftighin der Menschheit dienen wollen, verheißt ihren Bündnispartnern nichts Gutes. Carters Kampagne wird von allen Seiten begutachtet, beflügelt von der Hoffnung, mit dem Bündnispartner sich ein weiteres Stück vom osteuropäischen Kuchen abschneiden zu können, und bedrängt von der dunklen Ahnung, daß mit der Änderung der Geschäftsgrundlage des Bündnisses auch eine andere Verteilung von Nutzen und Lasten einhergehen könnte. Mit dem diesen Schreibern eigenen sicheren Instinkt für die Belange ihres Staates hat ein westdeutscher Journalist auch sogleich den wunden Punkt in der Rede Carters aufgespürt, die nicht mehr von der Kommunistenfurcht angekränkelte Haltung der USA bedeute