Wege u. Irrwege des Geistes in der Frontstadt

Das Schönste an der vorweihnachtlichen Streikzeit in Westberlin waren die Diskussionen. Gefragt waren allerdings nicht die langweiligen Diskussionsangebote der Art; „wie begreife ich den Streik als Möglichkeit, mich an der Uni einzubringen“ sondern der Zulauf galt den permanent stattfindenden Veranstaltungen, auf denen Wissenschaftssenator Glotz den Studenten die Antwort gab, die ihrer Frage

„nach welchen Kriterien er auswählen wolle, was für ein Studium wesentlich sei und was nicht“

entsprach: die Kriterien werde er schaffen.

Bewiesen die FU-Studenten damit Sinn für das politisch Machbare, der sie auch davon abhielt, den Streik zum Studienboykott ausufern zu lassen, so nahmen gerade dies die Präsidenten der Westberliner Hochschulen zum Anlaß, eine Streikveranstaltung eigener Art ins Leben zu rufen. Am Eifer, sich umstandslos den staatlich gesetzten Studienanforderungen zu unterwerfen, wollten Lämmert und Berger einen entscheidenden Mangel festgestellt haben. Gegen eine gefährliche „Entpolitisierung“ der Studenten boten sie alle Berliner linken Größen, von Dutschke bis Gollwitzer auf, um die Jungakademiker „Zurück zur Politischen Diskussion!“ zu zwingen. Daß diese im Streik von den Adressaten bestens praktiziert wurde, die Studenten sich rege am Staatsgeschäft beteiligten, ohne dabei etwas zu sagen zu haben, zeigt für diese Veranstaltung erstens, daß es der linken Berliner Wissenschaft auf nichts anderes als auf diese Staatsaffirmation ankommt und daß sie zweitens ein besonderes Problem damit hat.

In Berlin ist die politische Diskussion mit dem Staat seit eh und je der Gegenstand des Studiums. Die FU ist die politische Universität und gilt deshalb als links. Der andernorts gezüchtete Fortschrittsheuchler, der sein Studium dem Fortschritt der Gesellschaft widmet und sich dabei der Nöte der in dieser Gesellschaft Zukurzgekommenen bedient, um seinen Beitrag zum wirklichen Fortschritt der Gesellschaft, der in der Anstellung fortschrittlicher Akademiker besteht, zu leisten, hat hier einen schweren Stand. Es geht ihm der politische Standpunkt ab, der an der FU praktiziert wird: sich vor jeder Wissenschaft, und deshalb auch in ihr und über sie hinaus in permanenter kritischer Diskussion als engagierter Demokrat zu profilieren und seine Ausbildung in dieser selbstlosen Anstrengung aufgehen zu lassen.

Engagierte Demokratie in kritischer Distanz

Weil sich auch Berliner Studenten wie eh und je nur um den Studienerfolg kümmern und dabei heute feststellen müssen, daß der politische Standpunkt der Berliner Wissenschaft ihnen dabei äußerst hinderlich ist, geht diese zum Angriff auf sie über. (Die Zeiten, wo die Sorge um die erfolgreiche Ausbildung als Studentenbewegung antrat, sind vorbei!)

„Wenn die ungewissen Berufschancen der gegenwärtigen Studentengeneration bloß (!) in eine allgemeine Staatsverdrossenheit oder einen Rückzug in polit-naive Idyllen am Rande der Gesellschaft umschlagen, dann besteht kaum Hoffnung, die Öffentlichkeit auf ihre Gesamtverantwortung auch für diese Generation aufzuklären und ihr die politischen Konsequenzen abzufordern, die aus der ernsthaft bedrängten Lage der jungen Generation zu ziehen sind“ (TU-Präsident Berger auf der Veranstaltung: Zurück zur Politischen Diskussion)

Die ungewissen Berufschancen stören diesen Menschen also nur, soweit sie zur Entfremdung der Betroffenen vom Staat geführt haben sollen, weswegen auch ihm die Lüge, mit der Politiker landauf landab agitieren, flüssig von den Lippen kommt: die ganze Universität ist ein einziger Terroristensumpf. Allerdings entdeckt er ausgerechnet im Unmut des Studenten, der sich jede aktive Staatsverdrossenheit verbietet, weil es ihm nur auf den Studienerfolg ankommt, den klammheimlichen Mescalero.

Dessen Auslieferung an die Staatsgewalt hat es so auch nicht umstandslos auf die Stärkung dieser Gewalt abgesehen. Vielmehr gefährdet der Student, der an staatlichen Maßnahmen wie Berufsverboten die Unbrauchbarkeit der Berliner Form von wissenschaftlicher Demokratiebegeisterung merkt und deshalb keinen politischen Sinn mehr für sie aufbringt, diese selbst. Als Mensch, der wegen seines beruflichen Fortkommens für den Staat ist, hat er andere Sorgen als die, wofür ihn Altväter, Bischöffe und andere Narren einspannen wollen: in proklamierter Distanz zum Staat dessen besseres Gewissen zu spielen. Mit dem Angriff auf den bekanntlich so luxuriösen Studentenalltag und der Verwandlung der Mühe, die es den Studenten kostet, sich in den verschärften Ausbildungszwängen zu behaupten, in „Sinnleere“, verpflichtet ihn die Berliner Linke auf das Opfer, das er dieser zu bringen hätte: sich selbst zum staatlichen Opfer dieser verrückten Staatsbegeisterung zu machen.

„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. Er kommt um in der Inhaltsleere des bloßen Karrierestrebens, in der Sinnlosigkeit des Privatkonsums“ (Gollwitzer, ebd.)

Am Verzicht, den der Staat seinen Bürgern aufnötigt, haben diese Menschen nicht genug. Als bezahlte Staatsvertreter an der FU fordern sie die Studenten auf, sich auch wirklich betroffen zu machen, um den Glanz des gemeinen Staatsidealismus dieser Wissenschaft erstrahlen zu lassen, zeigt sich doch erst in den Schlägen des Staats die volle Größe der Staatsverantwortung, für die in Berlin agitiert wird. Die linken FU-Angestellten kümmern sich um die Betroffenen, ohne etwas für die Betroffenen übrig zu haben. Es hätte nicht erst des Manifests der 177 bedurft, um deutlich werden zu lassen, daß die Berliner Linke nie im Sinn gehabt hat, etwas für die Interessen der Arbeiter und anderer Leute, für die der Staat nicht da ist, zu tun.

„Es muß zwar Kritik an diesen Rechtswidrigkeiten (,,politische Klimaverschlechterung“!) – und zwar um des Rechtsstaates willen, an dessen grundlegenden Prinzipien (über den Wolken ideales Rechtsstaatswetter) die sozialistische (!) Bewegung sehr interessiert (!) ist – weitergehen: es darf daraus aber keine Solidarisierung mit den von diesen Rechtswidrigkeiten Betroffenen folgen.“ (Gollwitzer) (sonst ein neues Tief!)

Angesichts des Staats, der mit Studienreform, Buback-Prozessen und Berufsverboten diese verrückte Zustimmung als Gegnerschaft behandelt, bringt sich die Linke als das Staatsorgan in Erinnerung, das noch als einziges in der Lage sein könnte, aus diesen Staatsfeinden Demokratiefans zu machen.

„Da sich die innenpolitische Situation nicht zuletzt (sondern ausschließlich!) auch durch die Hasardeure der RAF so zugespitzt hat, können wir nicht auf einen Selbstklärungsprozeß im Ghetto warten, sondern wir müssen die Diskussion über die Gewalt in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (die einzige Gewalt, die sich zur Erscheinung bringt, soll freilich damit nicht gemeint sein!) in das Ghetto hineintragen. Daß die bundesrepublikanischen Teileliten aus Politik, Wirtschaft und öffentlichen Medien dazu nicht in der Lage sind, ist wohl keine Frage? (Ex-SDS-ler Fichter)

Diese Menschen, die hier mit einer Berliner Neufassung des CSU-Wahlslogans auffahren: „Komm heraus aus deiner linken Ecke!“, kennen also wie alle anderen „bundesrepublikanischen Teileliten“ keinen anderen Feind als daß schädliche Unwesen mit den vielen Namen, das es dingfest zu machen und zu isolieren gilt.

„Individualismus, Dogmatismus, Sektiererei isolieren und sind darum schädlich.“ (Narr)

Die Linken, die in Berlin mit ihrem Antikommunismus Unikarriere gemacht haben, lassen so keinen Zweifel daran, weswegen die FU einst gegründet wurde. Ebenso macht ihre Existenz jedoch klar, daß ihr verrückter Antikommunismus das Ergebnis einer Entwicklung ist, in der bei Erfüllung dieser Aufgabe Grenzüberschreitungen nicht vermieden worden sind.

Ein Staat, der etwas auf sich hält, hat es nicht nötig, eine Universität nach dem Geist seiner Gesellschaft zu nennen. Die Gründung einer Freien Universität weist darauf hin, daß hier ein Provisorium deswegen ins Leben gerufen wurde, weil es im Berlin der Nachkriegszeit den deutschen Staat nicht gab, der der Wissenschaft durch die bloße Verpflichtung auf seinen Ausbildungszweck den Platz eingeräumt hätte, der ihr in der Gesellschaft gebührt. Die FU ist als Ersatz für eine praktische Festlegung der Wissenschaft auf die Zwecke des Staates gegründet worden.

Daß sie ins Leben gerufen wurde, verdankt sich dem Interesse, Wissenschaft neben ihrer praktischen Funktionalisierung für den Kampf des Staates nach außen brauchen zu wollen. Mit der FU sollte – entsprechend der Machtlosigkeit seines Auftraggebers – ein Propagandainstitut geschaffen werden für den Kampf gegen die östliche Unfreiheit. Die unter alliierte Aufsicht gestellte deutsche Verwaltung konnte für ihre antikommunistische Militanz keine anderen als „geistige Waffen“ aufbieten.

Der klägliche Ausgangspunkt einer solchen Gründung hat die FU schnell zum Anachronismus werden lassen, auf dessen, fragwürdigen Nutzen für den Staat diesen allerdings erst die Studentenbewegung hat bringen müssen. Daß dieser Anachronismus FU bis heute nicht an die Situation der bundesrepublikanischen Universitäten angeglichen wurde, es in Berlin bis heute keine straff organisierte staatliche Studien- und Ausbildungsreform gibt, beweist jedoch, daß der Staat den Zweck, wofür ihm die FU diente, neben seinem mehr praktisch betriebenen Antikommunismus nicht aufgegeben hat. So zeigt auch die Berliner SPD- Regierung durchaus staatsmännische Verantwortung, wenn sie den beim Steglitzer Kreisel offenkundig gewordenen Bestechungsskandal auf sich nahm und nicht auf die Vorschläge hörte, die FU aus ihrem Dahlemer Provisorium in den innerstädtischen Betonkral zu holen.

Die Gründerväter

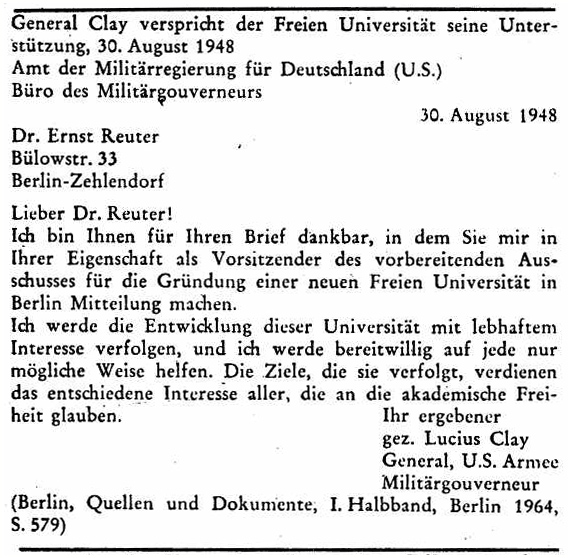

Die Gründung dieser antikommunistischen Universität war eine schwere Geburt. Die USA mochten den Russen mit der Möglichkeit einer Gegenuniversität auf Westberliner Boden lediglich drohen, da es ihnen darum ging, den Sowjets damit Zugeständnisse abzupressen, aber nicht darum, den eigenen Machtbereich endgültig festzulegen. Sie überließen es dem deutschen Politikern, das Faktum der FU zu schaffen und finanzierten daneben die Gründung mit Regierungsgeldern, die sie als Privatstiftung, der Ford-Foundation, nach Berlin überwiesen. Den deutschen Verteidigern des freien Berlins blieb nur ein geringer Spielraum, dieses gewünschte, aber nicht offiziell vertretene Faktum auch in die Welt zu setzen. Im Berliner Groß-Magistrat traten die Abgeordneten der Westsektoren als Verteidiger der Wissenschaft an der Humboldt-Universität auf, versuchten die westlichen Alliierten unter Druck zu setzen: „Wir müssen zeigen, daß es sich lohnt, uns zu helfen“ und machten aus dem Gründungsausschuß ein geheimes Verschwörungskommando. Frei von Opportunitätserwägungen konnte nur eine politische Institution, die bürgerliche Öffentlichkeit, ein ungebrochenes Bekenntnis zum Gedanken, ein geistiges Bollwerk gegen den bolschewistischen Ungeist zu errichten, ablegen. Ihre spezifische Ohnmacht, Agitation der Politik zu sein, aber eben nur Agitation, erwies sich 1948 und 49 als Stärke. |

|

Getrennt von der politischen Machtausübung konnte sie die Durchsetzung einer politischen Entscheidung vorantreiben, im Sinne der politischen Machtträger, aber ohne deren taktische Rücksichten. Der Gründungsvater der FU ist die Westberliner Zeitung „Der Tagesspiegel“. Die Verdienste des Chefredakteurs dieses Blattes, in dessen Redaktionsstube die Idee einer FU geboren wurde, fanden so auch ihren Lohn in der Ernennung dieses Menschen zum Professor für Kunstgeschichte an dieser Universität.

Die Verantwortung der Freiheit

Aus der Tatsache, daß in Westberlin die Öffentlichkeit für den Staat in die Bresche sprang, um die Wissenschaft für die Freiheit zu retten, ergab sich eine weitere Besonderheit. In Berlin sind die Studenten von Anfang an nicht nur dem Staat verantwortlich für ihr Studium, sondern auch noch der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig. Kein Furz an der FU ohne den entsprechenden kritischen Kommentar der Berliner Journaille. Die Zeitungshetze ersetzte so in gewisser Weise die staatliche Studienreform mit durchaus beachtlichen Folgen. Als nach dem Tod Ohnesorgs die Studenten auf die Straßen gingen, griff die Bevölkerung zur Selbsthilfe und schlug mit Sprüchen wie: „Wir Bauarbeiter wollen schaffen, kein Geld für langbehaarte Affen“ Studenten krankenhausreif. So war es auch ein Einfall der Berliner Studentenbewegung, den „Meinungsterror“ eines Springer zum Grund allen Übels zu erklären, damit die Schläger als Verführte freizusprechen und vom Staat, der zu diesem Progrom aufgerufen hatte, die Rettung seiner demokratischen Öffentlichkeit zu verlangen. Daß von der Stadtverwaltung ein solch „ungebrochener Freiheitswille“ ihrer Bevölkerung ins Feld geführt wurde, um die Studenten mores zu lehren, zeigt, daß die Bewahrung der freien Wissenschaft ein höheres Gut retten sollte. Bei diesem höheren Gut war auch weniger an die Studenten als an die Arbeiter dieser Stadt gedacht, für die der von ihnen geforderte Antikommunismus schon immer mit mehr Verzicht verbunden war als irgendwo sonst. Das Wahrzeichen FU wurde errichtet, um den Bewohnern der Stadt zu zeigen, was ihnen im Trümmerelend und in den ungeheizten Wohnungen des Blockadewinters nicht fehlen sollte: die Freiheit der Demokratie. Für diesen Vorzug, der besonders wertvoll, da aus der Not geboren war, galt es der Demokratie ein geistiges Fanal zu setzen,

„Die aufrechte Haltung der ganzen Stadt ist so vorbildlich (zumal auch im Osten Kohlen und Kartoffeln knapp waren!), daß sie auf geistigem Gebiet nicht nachstehen darf.“ (Tagesspiegel, i. folg. zit. als TSP)

Der Kampf um die Wissenschaft

Da der „ungebrochene Freiheitswille“ der Bürger dieser Stadt sich darauf gründete, die materielle Not nicht unfrei ertragen zu müssen, war die Verpflichtung auf den Geist dieses Willens das Gebot der Stunde.

„Die westliche Welt hat Berlin den Titel eines demokratischen Bollwerkes gegeben. Die Waffen, mit denen wir uns verteidigen, sind Kunst und Wissenschaft“ (TSP)

Dieser Ritter der Demokratie hat natürlich nicht vergessen, daß die Amis nahe daran waren, wegen Ostdeutschlands und Westberlins weit weniger harmlose Waffen als die hier genannten einzusetzen, um mit der Fortführung des Weltkriegs den Ami-Imperialismus präventiv auch gegen künftige Feinde zu verteidigen. Er bemerkt nur, daß er kein Ami ist und gibt deswegen vor, die Demokratie mit Beethoven und Goethe verteidigen zu wollen.

In Vertretung einer noch nicht vorhandenen deutschen Staatssouveränität wird die Wissenschaft auf die Demonstration des Staatswillens verpflichtet. Nicht die Universität wurde demokratisiert – diese Aufgabe besteht allein darin, daß der demokratische Staat sie auf die Aufgaben festlegt, für die er sie brauchen will –, sondern die FU wurde als Wahrzeichen der Demokratie geboren und bekam so zu ihrem normalen Geschäft, in das nicht eingegriffen wurde, die historische Mission zugewiesen, Propaganda für den entstehenden Staat zu betreiben.

Weil die Rettung der Wissenschaft zum Zweck der Freiheit geschah, entdeckte man die Freiheit der Wissenschaft auch an der Humboldt-Universität. Dort fehlte sie nämlich, und das gerade deswegen, weil die von den Sowjets betriebene Funktionalisierung der Wissenschaft bürgerliche Wissenschaft zum Mittel kommunistischer Propaganda machen sollte, indem sie ihr ein eindeutiges „weltanschauliches“ Bekenntnis verordnete. Die Fragen, die den Professoren der Humboldt-Universität zur Beantwortung vorgelegt wurden, erschöpften sich in der Drohung, den gewünschten Standpunkt zumindest zu fingieren, weshalb die richtige Antwort gleich mundgerecht vorformuliert wurde:

„Anerkennt der Verfasser Engels‘ grundlegende Einteilung der philosophischen Systeme in Materialismus und Idealismus, wobei Engels die Richtung Humes für eine mittlere, zwischen beiden hin und her schwankende hält, dieselbe als Agnostizismus bezeichnet und den Kantianismus als eine Abart des Agnostizismus“.

An dieser materialistischen Wissenschaft konnten die Kalten Krieger des Westens, die die Freiheit der Wissenschaft retteten, indem sie Wissenschaft als Propagandamittel ihrer Politik in Dahlemer Villen einrichteten, unschwer auf die politische Indoktrination hinweisen, durch die unter der roten Diktatur der freie Geist in das Joch der Unfreiheit gepreßt werde. Sie mußten keinen Gegensatz zwischen der Aufgabe, die sie der FU neben dem Studienbetrieb auftrugen und dem Inhalt der an der FU gelehrten Wissenschaft befürchten: schließlich praktizierte diese das von ihr geforderte Bekenntnis schon selbst in ihrer Tätigkeit, allerdings ohne sich deswegen die Mühe anzutun, neben dieser Praxis den Geist, der sie beflügelt, gesondert zu feiern.

|

Weil darüber bei den Verantwortlichen der FU Klarheit bestand, konnte der wissenschaftliche Zweck der FU auch ohne Bezug auf die Wissenschaft ausgesprochen werden, ohne den Eindruck zu erwecken, es würde nicht von der FU als Universität geredet. „Jeder Studierende soll wissen, daß er sich dort im Sinne echter Demokratie frei zur Persönlichkeit entfalten kann und nicht zum Objekt einseitiger (!) Propaganda wird.“ (TSP) Die hier geschaffene erste Nachkriegs-Reformuniversität, das „Berliner Modell“, zeichnete sich dadurch aus, daß es nur für eine einzige Universität als Reformmodell gedacht war und die lag in Ostberlin. Es bestand keine Notwendigkeit an anderen Universitäten, zusätzlich zur demokratischen Ausbildung noch den geistigen Kampf gegen den Bolschewismus zum Programm zu erheben. |

Reformen gab es an der FU nur an einem Punkt. Das Bekenntnis zur antikommunistischen Verpflichtung auf den Staat wurde als eigene Wissenschaftsdisziplin neu eingeführt: Lehrstühle für Politologie und Soziologie an der Hochschule für Politik, dem späteren OSI. Und es flossen die US-Dollars der Ford-Foundation für das Studium der Werke von Marx, Engels und Lenin, denen die Welt die rote Gefahr zu verdanken hatte.

„Ihre wichtigste Aufgabe wird es sein, die wissenschaftlichen Fehler des historischen Materialismus aufzudecken, der die Freiheit des Individuums bedrohenden marxistischen Doktrin eine aus dem Erlebnis (!) der Gegenwart kritisch (!) geschöpfte demokratische Gesellschaftslehre entgegenzustellen (es handelt sich in Berlin um eine Frühform der Erfahrungswissenschaft).

Für Dozenten und Studenten der staatsrechtlichen und soziologischen Fächer bietet Berlin einen die Theorie ergänzenden Anschauungsunterricht (ein Blick über die spätere Mauer genügt!), wie ihn keine Universitätsstadt der Welt zu bieten vermag.“ (TSP)

Der Gründergeist

Westberlin rettete mit der FU die Wissenschaft für die Demokratie und sprach damit dieser Wissenschaft ihr Mißtrauen aus.

„Ist wirklich die Demokratie überzeugt, daß sie in Berlin einen Stützpunkt verteidigen muß, dann unterstütze sie uns in dem Punkt, den der Kommunismus als eine schwache Stelle ausfindig gemacht hat.“ (TSP)

Natürlich meint der Zeitungsschreiber nicht, daß die „unmenschliche Doktrin“ des Kommunismus besonders anziehend für Wissenschaftler wäre. Er hegt jedoch ein tiefes Mißtrauen gegen das demokratische Empfinden der Professoren, die aufgerufen waren, den politischen Kampf gegen den Osten zu führen, zu dem die deutschen Politiker in Berlin durch das Alliierten-Statut nur beschränkt in der Lage waren.

Schließlich haben bürgerliche Wissenschaftler nichts anderes im Kopf als ihre Tätigkeit nach dem auszurichten, wofür der Staat, der sie aushält, sie brauchen will und dürfen deshalb vom Staat nicht alleine gelassen werden. Und so fasziniert den Journalisten an der „Vergewaltigung der Wissenschaft“ in der SBZ durchaus, daß dort ein politischer Wille die Wissenschaftler mores lehrt.

In Ermangelung eines ähnlichen Willens im Westen Berlins waren die Studenten aufgerufen, der Wissenschaft an der FU auf die Finger zu sehen. Erst die Aufnahme der wegen West-Propaganda von der Humboldt-Universität relegierten Gründungsstudenten verschaffte der FU ihren guten Hausgeist, der sich gut zur Erpressung von Professoren verwenden ließ, die das Wiederkäuen ihrer humanistischen und nationalistischen Phrasen für eine ausreichende Verteidigung der westlichen Freiheit hielten und hierin durchaus von der politischen Verwaltung bestärkt wurden. Für die Verpflichtung auf das politische Bekenntnis neben dem Lehrstoff stand die „Erziehung des demokratischen Menschen die „den Hörenden zum Subjekt, statt zum Objekt machte“ und darin den antikommunistischen Studenten (Bendas, Böllings u.ä.) zum Kontrollsubjekt der an der FU installierten politischen Propaganda bestellte.

Diesem Gründergeist wurde dadurch Rechnung getragen, daß eine studentische Vertretung in allen Universitätsgremien als hochschulpolitisches Novum eingerichtet wurde. Da der Wählerwille der studentischen Jugend die FU erzwungen haben soll:

„Was kein spitzfindiges Juristendeutsch und keine marxistische Dialektik hinweg disputieren können, ist das Votum der akademischen Jugend. Es sprach sich durch den Mund von fast 5000 Bewerbern für die Freiheit des Studiums aus.“ (TSP),

verpflichtete die Verwaltung den AStA auf das politische Mandat, um „dem Geist, nach dem die FU angetreten ist“, ein Organ in die Hand zu geben, das neben dem Studienbetrieb Professoren und Studenten auf die Rückeroberung des Ostens für das Reich der Freiheit verpflichtete. Durch die Denunziation lascher Profs und durch die Abhaltung von Universitätstagen über die ,,Einheit Deutschlands“ oder über „Freiheit als Problem der Wissenschaft“ hat sich der AStA bis weit nach dem Mauerbau der ihm gestellten politischen Aufgabe gewachsen gezeigt.

Gleichzeitig wurde die Studentenvertretung zur hochschulpolitischen Ohnmacht verdammt, über Fragen des Studienbetriebs hatte sie nicht mitzuentscheiden. Die Entfaltung des studentischen Subjekts an der FU betraf eben nur ihren antikommunistischen Idealismus, dem jede schäbige Nutzenüberlegung fremd zu sein hatte.

„Die Frage nach der Existenzsicherung soll man ruhig den Studenten überlassen. Sie studieren um der Wissenschaft und der Bildung willen, und man soll sich nicht nach denen richten, die nur an den Brotkorb denken.“ (TSP)

Gerade weil die Entscheidung, „um der Wissenschaft und der Bildung willen“ von Ostberlin an die FU zu gehen, eine Entscheidung für die freie Berufswahl und für einen erwarteten besseren Berufserfolg war, wird den Studenten, die kaum ihren Lebensunterhalt hatten und sich die Kohlen für die Beheizung der Uni-Räume zusammenbettelten, der Vorwurf eines satten Materialismus um die Ohren geschlagen. Ihnen wird gedroht, daß sie nur in einer Funktion gefragt sind. Nur als selbstloser Idealismus erfüllt ihr Antikommunismus die Repräsentationspflicht, zu der sie gebraucht werden: den Freiheitswillen der Berliner Bevölkerung rein zu dokumentieren, dessen geistiges Bollwerk die Freie Universität sein sollte.

Deshalb verzichtete der Staat auch auf jede Reform von Inhalt und Ablauf des Studiums an dieser Universität. Dafür konnte eine Menge von Professoren mit streng antikommunistischer, sprich faschistischer Vergangenheit beschäftigt werden. Ein Problem für den demokratischen Staat, seine Wissenschaft und Ausbildung machte erst die Studentenbewegung daraus.

Der militante Antikommunismus der Frontstadt Berlin war ein Antikommunismus, der aus der Not geboren wurde. Dies gab den lokalen Politikern und Journalisten die Gelegenheit, Bevölkerung und Studenten auf den bedingungslosen Kampf gegen den Osten festzulegen, ohne auch nur die Spur eines Vorteils versprechen zu müssen. Die „Insulaner“, deren militanter Antibolschewismus durch Blockade und Freiheitsglocke zur Frontstadtideologie modernisieren durfte, ohne von der Freiheit einen Nutzen zu haben, mußte dafür herhalten, auch von den Studenten Verzicht als oberstes Gebot der Freiheit zu verlangen.

„Wem die Wahl deshalb schwer fällt, weil das neue Unternehmen vorläufig erst für ein Jahr finanziell gesichert ist, sei an die Million Berliner Hausfrauen erinnert, die unter weit schwierigeren Verhältnissen auf die von den Kommunisten versprochenen Kartoffeln und Kohlen verzichtet haben.“ (TSP)

Umgekehrt diente der den Studenten abverlangte Verzicht als Appell an die Bürger der Stadt, an diesem leuchtenden Vorbild das eigene materielle Elend als eine „geistige Not“ zu erkennen. Der Haß auf die Studenten, als erkennbar wurde, daß auch bei diesen der antikommunistische Idealismus Mittel ihres Materialismus war, zeigt den Erfolg dieser Propaganda. Für seinen zu kurz gekommenen Materialismus rächte sich der Westberliner Arbeiter am Studenten, der es sich erlauben konnte, eine distanzierte Stellung zum geforderten Antikommunismus einzunehmen.

Der Feind der Freiheit in der FU

Diese Distanz entdeckte die Öffentlichkeit bereits kurz nach der Gründung der FU.

„Zwar wird von der alle einigenden »entschiedenen Abwehrhaltung gegen den Osten« gesprochen, jedoch nicht mehr; denn »der Kampf der Studenten war gegen universitätsfremde Tendenzen gerichtet«, also ist er »mit dem Einzug in die neue Universität... beendet«“. Der Tagesspiegel kritisiert die Hoffnung, „daß die Studenten »von nun an mehr Gewicht auf das Lernen legen, als auf politische Betätigung«. In der Tat gibt es viele, die ähnlich denken, und viele, denen die Immatrikulation an der Universität als ausreichende Legitimation ihrer demokratischen Haltung erscheint.“ (TSP)

Die Universitätsverwaltung begegnete dieser Distanz mit einem weiteren hochschulpolitischen Novum: sie schafft neben dem AStA den Ältestenrat, dessen Aufgabe es ist,

„in der Studentenschaft den Geist zu wahren und zu verbreiten und an der Verwirklichung der Ideen zu arbeiten, die der Errichtung der FREIEN UNIVERSITÄT zugrunde gelegen haben ... Eine gerechte, sachliche Stellungnahme zu diesem, bei erstem Eindruck vielleicht etwas ungewöhnlich scheinenden Organ wird nur möglich sein, wenn man sich in vollem Umfang über das Maß der Verantwortung klar ist, das diejenigen Studenten auf sich genommen haben, die zu einem entscheidenden Teil zur Errichtung der FU beigetragen haben.“ (FU-Statut)

Nun brauchte es freilich kein hohes Maß an Verantwortung, um sich wegen besserer Berufschancen aus Ostberlin, das auch keine materiellen Anreize zu bieten hatte, abzusetzen, zumal, wenn man gestandener Antikommunist war. Vielmehr wurde hier die Verantwortung institutionalisiert, deren es bedurfte, um sie ohne Aussicht auf materiellen Erfolg nur für den geistigen Kampf gegen den Bolschewismus gebrauchen zu lassen. Deshalb bekam der Ältestenrat die Befugnis, sämtliche Entscheidungen des AStA für ungültig zu erklären, die nicht bedingungslos dem Gründungsgeist, der nicht der Geist der antikommunistischen Studenten war, entsprachen.

Die Studenten gingen also an die FU, um ihr politisches Bekenntnis zum Mittel ihres Berufserfolges zu machen und wurden darauf hingewiesen, daß zwar ihr Antikommunismus erwünscht, ihr Studienerfolg dem Staat jedoch scheißegal war. Die alte Studentenbewegung hatte daher ihren Ursprung und ihre größte Heftigkeit in Westberlin. An der Untauglichkeit der FU-Ausbildung für die Berufspraxis, mit der die Studenten ihren Antikommunismus in einen Erfolg für sich ummünzen und damit die Demokratisierung der Gesellschaft praktisch werden lassen wollten, entdeckten sie den undemokratischen Charakter der Ordinarienuniversität. Die FU-Professoren, von denen fast jeder Faschist gewesen war, was sie zu besten Vertretern des in Westberlin geführten Kampfes: Rettung der Freiheit gegen bolschewistische Diktatur! machte, lieferten den Anlaß dafür, daß aus Antikommunisten Antifaschisten wurden, die sich zur Aufgabe stellten, das Bollwerk der Demokratie gegen den Osten erst zu einem Bollwerk zu machen.

II. Die Studentenbewegung

Das Experiment einer politischen Universität erfüllte seinen staatlichen Nutzen nur, solange die politischen Verhältnisse in Berlin ungeklärt und unsicher waren. Spätestens mit dem Zustrom der Studenten aus der BRD, die als moralische Antikommunisten dem Ruf zur Verteidigung der Demokratie (auch ohne Wehrdienst) nach Westberlin folgten, begannen die Schwierigkeiten. Das neben der Ausbildung verlangte demokratische Engagement, an der FU als antikommunistischer Gründergeist neben dem Studienzwang installiert, brachte an dieser Uni den linken Studenten hervor. Dessen Wille, in der Gegnerschaft gegen die rote Diktatur seine Demokratiebegeisterung zum Mittel seines Studiums zu machen, stieß auf eine Ausbildung, die ihren Antikommunismus nicht den Ansprüchen der Studenten an die Demokratie preisgab, und trieb ihn wider Willen in eine Gegnerschaft zu Wissenschaft und Staat, die sich aus dem Einverständnis mit beiden speiste. Der BRD-Staat wurde als unglaubwürdig angegriffen, da er es nicht verstanden haben sollte, den demokratischen Willen seiner Bürger zu repräsentieren. Ausgerechnet der Hinweis auf Altfaschisten auf Ministersesseln, wie Globke und Oberländer, sollte die Unfähigkeit dieses Staates zeigen, sich zum Mittel seiner Bürger zu machen.

Wie diese Sorge um den Staat der Effektivität seiner Durchsetzung galt, so war auch die Gegnerschaft gegen eine Wissenschaft, an deren undemokratischen Gebaren es liegen sollte, daß der Studienerfolg mit ihr ausblieb, nicht eine Kritik der bürgerlichen Wissenschaft. Die Wissenschaftskritik, mit der sich SDS und Argumentclub herumschlugen, gipfelte in dem Vorwurf mangelnder Brauchbarkeit, also unzureichender Funktionalisierung für die politische Propaganda, mit der die Studenten der Demokratie unter die Arme greifen wollten.

Für einen nützlichen Antikommunismus

Die Ideologiekritik der Studentenbewegung erschöpft sich in der einfältigen Aussage, die Wissenschaft sei deswegen dem Faschismus widerstandslos anheimgefallen, weil sie immer unpolitisch gewesen sei, was sowohl Wissenschaft wie Faschismus in rührendem Licht erscheinen läßt. Die Entschuldigung, die Wissenschaftler hätten für ihre Gedanken nichts gekonnt, hat seine praktische Kehrseite in dem damit gestarteten Angriff, diesen ihre vorgebliche Ohnmacht als Demokratiefeindlichkeit vorzuhalten und den Staat dafür zu agitieren, sie endlich auf die Sache der Gesellschaft festzulegen.

„Demokratisierung der Hochschule bedeutet Aufhebung aller sachfremden Herrschaftspositionen und Abhängigkeitsverhältnisse in allen ihren Betrieben. Sie verwirklicht sich erst durch die gleichberechtigte Teilhabe der Dozenten, Assistenten und Studenten an der Verfügungsgewalt über die wissenschaftlichen Arbeitsmittel und an der Entscheidung über alle Universitätsangelegenheiten.“ (SDS-Denkschrift: Hochschule in der Demokratie)

Begeistert von der bürgerlichen Wissenschaft, mit der sich die Studenten identifizieren sollen, verteidigt der SDS deren Sache gegen eine Abhängigkeit, die in der sachfremden Herrschaft der Ordinarien liegen soll. Die Demokratisierung der Wissenschaft, mit der sich Studenten diese für ihren Studienerfolg gefügig machen wollen, stößt auf die staatlich installierte Verfügungsgewalt der Professoren, deren Stellung das Argument dafür abgibt, das eigene Interesse als Kampf für die Demokratie gegen die in der autoritären Ordinarienuniversität entdeckte braune Vergangenheit vorzuführen. Mit dem Vorwurf: „Unter den Talaren Muff von tausend Jahren“ wird der faschistischen Vergangenheit ihre Überholtheit, also mangelnde Effektivität vorgehalten.

Die Kritik an der Wissenschaft, die durch ihre belastete Vergangenheit verhindern sollte, das Demokratiebekenntnis in einen Studienerfolg umzumünzen, ergänzte der kritische FU-Student um eigene Vorschläge, wie Wissenschaft auf die zu fordernde gesellschaftliche Höhe zu bringen sei.

„Durch direkte Teilhabe oder lebendigen Kontakt zu dem nie abreißenden wissenschaftlichen Erkennungsprozeß sollen die Studenten ihre geistigen Kräfte und Fähigkeiten entwickeln. Durch Hingabe an die Sache, die Wissenschaft, sollen sie sich selbst, ihre kritische Urteilskraft und ihr für die Praxis relevantes Wissen produzieren. Das neuzeitliche Wissenschaftsverständnis, demzufolge jede wissenschaftliche Erkenntnis eines bestimmten Subjekts in einer historischen Situation prinzipiell nur als »Diskussionsbeitrag« gilt und ständig in Frage zu stellen ist, verlangt aber, daß auch der Student nichts ungeprüft und unkritisch hinnimmt, sondern sich in eigener geistiger Initiative ein kritisches Urteil bildet. Die Wissenschaftlichkeit des Studiums besteht darin, daß der Student am Prozeß seiner Ausbildung nicht wie der Schüler oder der Absolvent einer Fachschule als passives Objekt, sondern als produktiv selbständiges Subjekt beteiligt ist.“ (ebenda)

Wissenschaft wird unter die Fuchtel des kritischen Subjekts gestellt, um ihre Nützlichkeit für jedes an sie herangetragene Interesse in der beständigen Relativierung ihrer Aussagen zu beweisen. Da eine Hingabe an sie erst dann so richtig schön ist, wenn sie den Subjektivismus zum Prinzip der Wissenschaft selbst gemacht, also den Pluralismus auf die Spitze getrieben hat, begeistern sich die SDS-Linken an der Existenz einer solchen gesellschaftlichen Wissenschaft in Amerika und holen sich aus ihr die Argumente, ihrer eigenen Wissenschaft mangelnde Demokratiefähigkeit nachzuweisen.

In ihrem Modernisierungsbestreben, dem sie mit Sit-Ins und Institutsbesetzungen Nachdruck verliehen, mußten sie jedoch gerade an der FU feststellen, daß sie dafür nicht geliebt wurden, im Gegenteil sich die Feindschaft von Professoren, Öffentlichkeit und Staat zuzogen.

... die Verwirklichung des Staats ...

Das konnte nur daran liegen, daß sich einerseits der Staat seiner Gesellschaft entfremdet hatte und andererseits die BRD-Gesellschaft dem Ideal nicht entsprach, für das Wissenschaft tauglich gemacht werden sollte, was man sich – treu demokratisch – von den alltäglichen Verstößen des Imperialismus gegen seine demokratischen Ideale bestätigen ließ: Ein orientalischer Potentat hat in einer demokratischen Staatsoper nichts zu suchen und Wahlberliner dürfen nicht den freiheitlichen Ruf der Stadt in einem sinnlosen Krieg beschmutzen. Aus dem Verlangen heraus, Wissenschaft dem politischen Bekenntnis gemäß zu machen, mit dem man seine berufliche Stellung in der Gesellschaft als Dienst an ihr verstand, gelangten staatstreue Demokratiefans und Wissenschaftsfeinde zur Kritik an Staat und Gesellschaft.

„Die Analyse der Verfassungswirklichkeit der Universität hat gezeigt, daß sich der Universitätsbetrieb nicht nur in seinen faktischen Zielen und Arbeitsergebnissen blind an die aus der Gesellschaft und dem Staatsapparat kommenden Bedürfnisse anpaßt, sondern daß auch die Arbeitsverhältnisse innerhalb dieses Betriebs sich im Prinzip kaum von denen anderer Betriebe unterscheiden, Wie dort stehen sich auch in der Hochschule »Management« mit Verfügungsgewalt über die Arbeitsmittel und abhängige, von ihren Arbeitsmitteln getrennte Arbeiter gegenüber. Aber gerade in der Universität wird, wie sonst kaum in einem anderen Betrieb, die tiefe Kluft deutlich, zwischen dem Anspruch einer Demokratie, die Gesellschaft mündiger Menschen zu verwirklichen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit der autoritären Arbeitsverhältnisse und sachfremden Herrschaftsstrukturen.“ (ebenda)

Die erfreuliche Aussage, was es mit der frisch entdeckten Liebe zum Proleten auf sich hat, macht einiges über diese Studentenbewegung klar. Wer die Ausbeutung mündig machen will und wem der Prolet nur zum Beleg dafür taugt, den Staat darauf hinzuweisen, daß er mit der mündig gemachten Verantwortung der Studenten sich stärken könne, kennzeichnet diejenigen, die nichts von der Demokratie haben, als deren Feinde, um dem Staat seine Dienste für die Bewältigung dieser Bedrohung anzubieten. Freilich steckt in der Lüge, Professoren könnten das Bücherlesen verbieten und der Student sei der einzige Ausgebeutete in der Gesellschaft, die Zumutung, den Staat von der eigenen Zustimmung zu ihm abhängig machen zu wollen.

Nicht nur die Zumutung, der Staat habe seine Wissenschaftsinstitutionen den Studenten auszuliefern, läßt diesen erkennen, daß es sich bei der Studentenbewegung, die Staat und Gesellschaft erst demokratiefähig machen will, um deren Feind handelt. Er erkennt den undemokratischen Geist dieser Bewegung auch daran, daß er in einem Geist vorgetragen wird, zu dessen Bekämpfung die FU einst eingerichtet wurde. Aus dem Studium von Marx war inzwischen in den Berliner Debattierclubs der Glaube gereift, dieser Mann der Wissenschaft habe nicht eine vernichtende Kritik, sondern eine brauchbare Anleitung verfaßt, sich die (bessere) bürgerliche Gesellschaft vorzustellen. Marx wurde Kronzeuge für den Kampf um eine bessere, soziale Demokratie, die mit dem Hinweis auf die Mängel der bestehenden geführt wurde. Mit Polizeieinsätzen stellten die politisch Verantwortlichen klär, daß dies nicht die Intention der Gründung der Freien Universität gewesen war. Als unerwünschte Auswirkung dieser nur für einen bestimmten Zweck gedachten Gründung bringt die Studentenbewegung den Staat allerdings darauf, daß die Verpflichtung der Wissenschaft auf die Demokratie bisher zu wünschen übriggelassen hat: die Durchsetzung der Hochschulreform beginnt.

... gegen die Wissenschaft

Bei allem radikaldemokratischen Gesellschaftsbezug blieb es in Berlin bei einer Studentenbewegung, die sich auch durch die radikale Gegnerschaft, mit der der Staat gegen sie vorging, nicht von ihrer Demokratiebegeisterung abbringen ließ. Sie blieben die Staatsfans, die sie immer gewesen waren; da die Wissenschaft jedoch nicht so schön werden wollte, wie sie es sich vorgestellt hatten, kündigten sie ihr die Gefolgschaft auf.

Weil es für die einen an ihr lag, daß Menschen kaputt gingen, kamen die Antiautoritären darauf, sich selbst als Individuum an die Stelle der „unmenschlichen Wissenschaft“ setzen zu wollen.

„Im Regal, wo gestern noch der Göthe stand, schlaft heute Dieter Kunzelmann.“

Für diese Anstrengung – wer schläft schon gern in Regalen? – galt es die Gesellschaft zu agitieren. Antiautoritäre Kinderläden wurden bevölkert und Kinder dem Zwang unterworfen, sich spontan ausleben zu müssen und ihnen jedes Wissen verweigert.

Andere warfen sich auf den Parteiaufbau und bekämpften bürgerliche Wissenschaft zugunsten eines parteilichen Standpunkts, der im gemeinen Lob der Arbeit, zu der Proleten gezwungen sind, aufging und dessen größerer Glaubwürdigkeit zuliebe Intellektuelle ihrer bourgeoisen Vergangenheit abschworen und sich proletarisierten.

Für den größten Teil der Studentenbewegung blieb freilich die Universität auch weiterhin der Ort, um mit politischem Anspruch die Wissenschaft zu bekämpfen. Sie brachten den Inhalt der Studentenbewegung auf den einfachsten Nenner: sie wurden SDS-Mitglied, um Unikarriere zu machen.

III. Der reformierte Antikommunismus

Eine Übung: „Kindertherapie im Imperialismus“ kündigt sich so an:

„Die traditionellen Ansätze der Kindertherapie sind verschlissen. Die Falschheit der Theorien und der Unterdrückungscharakter der Praxis springen der Masse der Studenten zu sehr ins Auge. Nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst im Kampf gegen die Unterdrückung durch den bürgerlichen Staat stehen. Das spontane Vertrauen der Studenten zum Marxismus wurde von den bürgerlichen Ideologen genutzt, um mit »marxistischen« Therapieformen die rebellierenden Studenten für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Dienste der Bourgeoisie zu gewinnen.“

Der Praxisbezug besteht hier darin, den Studenten zu versichern, daß sie erfreulicherweise den politischen Standpunkt, den der Dozent hat, immer schon teilen, weshalb man ihnen in der Übung nur noch die Augen darüber öffnen muß, daß auch der Sozialimperialist Holzkamp bezahlter Agent der Bourgeoisie ist. Das zweifelhafte Studentenlob, ihre entschiedene Staatsgegnerschaft würde sie um so anfälliger für solche heimtückischen Staatswölfe im Marxpelz machen, ist die Weise, wie heutzutage in Berlin in Antikommunismus ausgebildet wird: es ist die der Berliner Wissenschaft gemeinsame Berufung auf Marx.

An der FU gilt die Kritik der Politischen Ökonomie nicht als wissenschaftliche Analyse der Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft, dafür aber als Einführung in die Wissenschaftslehre und taucht in der einen oder anderen Weise irgendwie in jedem Grundstudium auf. Dabei geht es weder um ein Studium von Marx noch um eine an fortschrittlichen Unis betriebenen Einführungsphase noch um den Gegenstand der jeweiligen Wissenschaft.

Die Berliner Wirtschaftswissenschaftler bemerken in ihrem Einführungskurs an Marx erst einmal ganz andere Vorzüge als den, ein Politökonom gewesen zu sein. Sie führen den Studienanfängern Marx als den Erfinder einer Methode vor, mit der ihm mehrere Leitsätze geglückt sind: erstens zeichnet es den Menschen aus, daß er arbeitet, weswegen man ihm zweitens Denkfähigkeit zusprechen kann. Dabei ist er drittens auf die Kommunikation mit seinesgleichen angewiesen, weshalb er nur als gesellschaftliches Wesen denkbar ist, was viertens auch heißt, daß man ihn sich immer historisch bestimmt vorzustellen hat, woraus sich fünftens ergibt, daß alle gesellschaftlichen Verhältnisse, weil einmal geworden, auch wieder veränderbar sind.

Da Marx mit dem „anthropologischen Ausgangspunkt seiner Analyse“ nicht den Kapitalismus beschrieben habe, was die Berliner Ökonomen allerdings nicht davon abgehalten hat, in der Referierung schon einmal fünf Lobsprüche auf diese Gesellschaft formuliert zu haben, wird den Studienanfängern Marx auch noch als Erbauer einer ökonomischen Kategorienlehre vorgeführt. Hierbei handelt es sich freilich um abstrakte Begriffe, die ohne die konkrete Nachhilfe einer „Realanalyse“ keinen Deut taugen. Der altmodische Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert will bewiesen werden, zumal er schon zu seiner Zeit nicht voll auf der Höhe des Kapitals war. Diese Anstrengung nennt sich Rekonstruktion der Marxschen „Theorie“ und besteht darin, daß Marx pausenlos widerlegt wird, ohne daß jemand in Berlin auf die naheliegende Idee käme, ihn in die Ecke zu werfen. Angefangen von Altvater bis ... wimmelt es an der FU von Leuten, die allein mit der Bezweiflung von Marx ihre Wissenschaftskarriere zimmern.

Die Einführungskurse in Politologie, Soziologie, Philosophie etc. tun sich da mit der Zurichtung von Marx zum Wissenschaftstheoretiker leichter. Sie brauchen nicht erst den Umweg über das Transformationsproblem und über die Erwägung, wie tendenziell der tendenzielle Fall der Profitrate ist, um mit ihrem Beitrag zur Erledigung von Marx eine praktische Einführung in den Geist moderner Wissenschaft zu geben. Seit in Berlin die Soziologie mit Marx befruchtet wurde, haben die Soziologisierer von Marx die eine Zeitlang an allen Fachbereichen üblichen Kapitalkurse durch ihre eigenen Werke ersetzt. Zum Soziologen wird man an der FU durch das dreisemestrige Studium einer nach neuesten didaktischen Gesichtspunkten (Lernzielangabe, Kontrollfragen) gestalteten ungenießbaren „Einführung in die Gesellschaftstheorie“ anhand eines Vergleichs von Marx und Weber. Das Buch beginnt mit einer Überlegenheit von Marx gegenüber seinem bürgerlichen Konkurrenten. Er habe mit der

„Basis-Überbau-These (!) eine Frage (!) gestellt, die in jeder vernünftigen (!) Gesellschaftstheorie beantwortet werden muß“

und endet mit einem Vorteil von Marx: er hat sich von der bloßen Möglichkeit dieser Frage nicht abbringen lassen, weshalb sich diese als Kontrollfrage an die Studenten weitergeben läßt:

„Läßt sich ein gesellschaftliches Sein ohne Bewußtsein der vergesellschafteten Individuen denken?“ (Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst ...)

Der materialistische Standpunkt, mit dem von Berlin aus die Wissenschaft bereichert wird, bringt Marx als den Theoretiker des Denkens ein. Er wird als der Philosoph vorgeführt, auf den die moderne Wissenschaft bisher vergeblich warten mußte.

„Zweck der Übung ist es, die Grundlagen zu klären, auf denen Fragen der »Vermittlung« von »Überbau« und »Basis« beantwortbar sein können. Zu vermeiden ist ein bloß spekulatives oder analogisches Zurückführen von Überbauphänomenen auf ihre vermeintliche Basis. Daher sollen im »Kapital« systematisch die Stellen aufgesucht und analysiert werden, die eine unmittelbare Einheit von gesellschaftlichem Sein und Bewußtsein aussagen.“

Mit dieser Ankündigung seines Kapitalkurses faßt Haug sein ganzes einfältiges Interesse, einen Lehrstuhl für Philosophie zu verdienen, weil er sich mit Marx beschäftigt, in vielfältige Fragen, die allesamt Beschimpfungen von Marx sind, zusammen. Da dieser zweifelhafte Denker des 19. Jh. nichts als Spekulationen und Analogien hervorgebracht hat, wird Haug die vermeintlich unmittelbare Einheit doch danach befragen dürfen, ob eine denkbare Grundlage möglich ist, von der aus die Frage, ob eine Vermittlung von scheinbarer Basis und überbau geht, sich überhaupt als Frage stellen läßt.

Diese Art von Marxaneignung ist die Grundlage, von der aus alle anderen Geisteswissenschaften in ihren Gegenstand einführen. Germanisten, Psychologen wird als erste Überlegung zum Fach die Frage nach dem Verhältnis von Sein und Bewußtsein oder was dabei aufs selbe rauskommt, von Politik und Ökonomie zur Auflage gemacht. Der wissenschaftlichen Klärung eines Lieblingsthemas an der FU, des Faschismus – hat es an dieser Universität doch Tradition, den eigenen Antikommunismus als Antifaschismus zu propagieren, nimmt sich Kadritzke so an:

„Ist der Faschismus eine eigenständige Gesellschaftsformation jenseits des Kapitalismus oder eine besondere Variante kapitalistischer Krisenbewältigung? Die Beantwortung dieser Frage hängt ab von der Klärung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie, das nach wie vor die Faschismusdiskussion beherrscht“. (Kadritzke: Kapitalismus und Krise)

Kadritzke stellt klar, daß er weder das Verhältnis von Politik und Ökonomie zu klären; wünscht – schließlich geht es ihm darum, daß alles und jedes auf dieses Verhältnis zurückzuführen sei –, noch daß er ein inhaltliches Wort über den Faschismus verlieren will – dient dieser doch nur als Beleg für die Existenz eines solchen Verhältnisses. Worauf er es abgesehen hat, ist, sich mit einer originellen Variante in die Faschismusdiskussion einzuschalten.

Wo der jeweilige Wissenschaftsgegenstand mit dem materialistischen Standpunkt vermittelt wird, leistet die Lüge hilfreiche Dienste, die Philosophie eines Marx wäre Ausfluß einer praktischen Bewegung. Geschichts-, Erziehungs- und Literaturwissenschaft werfen sich auf die Tradition der Arbeiterbewegung. Das Ausgraben einer solchen Tradition und die Feier der Arbeiter haben mit den Arbeitern und deren Interessen nichts zu tun, sondern sie liefern das Material für eine verrückte Einstimmung auf die bürgerliche Wissenschaft. In Übungen wie „Klassenbewußtsein als Interaktionsproblem“ werden die FU-Studenten auf den Standpunkt der empirischen Sozialforschung ebenso wie der Kommunikationswissenschaft getrimmt.

Diese Anstrengungen, eine bessere Ausbildung zu betreiben, stößt jedoch außerhalb Berlins auf keine Gegenliebe. Daß in Berlin Marx den Zugang zum Pluralismus bürgerlicher Wissenschaft eröffnen soll, gilt andernorts als eine Vorschrift, die gegen diesen Pluralismus geht. Ebenso hat der Staat schon seit langem an diesem verqueren Wissenschaftstreiben einen ihm nicht genehmen politischen Standpunkt ausgemacht, so daß Berufungen von Westberliner Dozenten an andere Unis heute nicht mehr vorkommen, während der Staat bei der Gründung seiner Fortschrittsunis noch mangels anderer dafür prädestinierter Wissenschaftler auf Berliner Menschen zurückgreifen mußte. Schließlich stehen auch die Jungakademiker von der Spree Ihrer Wissenschaft feindlich gegenüber. So lange es noch üblich war, in Seminaren semesterlang nichts anderes zu studieren als die Anwendung des aufrechten Bekenntnisses zu China und Moskau auf alles, was einem politischen Menschen als Beleg dafür dienen konnte, gab es noch eine Identität zwischen Studenten und Dozenten im politischen Standpunkt neben der Wissenschaft. Sobald jedoch Scheine über „den Bauernkrieg als Bündnisproblem“ vom Staat als zweifelhafte Studienleistung zurückgewiesen wurden, besannen sich die Studenten auf den wahren Nutzen ihres Studiums und damit auf die mangelnde Nützlichkeit der Berliner Ausbildung, während die Dozenten ihre Parteilichkeit verwissenschaftlichten und darin zum Ausdruck brachten, wem ihre Parteilichkeit schon immer gegolten hatte.

Mit dem Abgang der „K-Gruppen“ und dem Niedergang der Fans einer besseren Demokratie, die jenseits der Mauer anfing, steht die Berliner Wissenschaft heute nur noch Studenten gegenüber, die die Funktionalisierung der Wissenschaft für den Beruf nicht mehr von einer Funktionalisierung für einen dafür bestimmten politischen Standpunkt abhängig gemacht sehen wollen und gerade deswegen die Verwissenschaftlichung des Demokratielobs, die für die demokratische Praxis nichts bringt, ablehnen. Die Beziehung zwischen seiner Wissenschaft und dem FU-Studenten ist deshalb wacklig, weil ihre einzige Identität, die beide noch haben, auf Heuchelei baut. Es kommt ganz auf die Tagessituation an, ob Altvater als Starredner in einer studentischen Versammlung auftreten kann oder ob er beschimpft wird. Deshalb stehen die meisten linken Dozenten, wenn sie überhaupt noch irgendwo organisiert sind, dem Verein nahe, der die Vereinnahmung zum politischen Programm erhoben hat, dem Sozialistischen Büro. Bei den Studenten kommt zu der von Staatsseite nahegelegten Distanz in Berlin die Distanz zu den dortigen Inhalten der Ausbildung hinzu, weswegen Studienberater eine verfeinerte „Blufftechnik“ empfehlen:

„Da nur wenige die übersteigerten Ansprüche erfüllen können oder eine so hohe Frustrationstoleranz haben, zu warten, bis sie sich über die Gebrauchswertseite (!) das nötige Wissen erarbeitet haben, da also die meisten darauf angewiesen sind, sich ihren Platz in der Sozialhierarchie und ihr Selbstwertgefühl über die Tauschwertseite des Wissens zu erkämpfen, sind nahezu alle mehr oder weniger darauf angewiesen, sich während der ersten Semester die nötigen Blufftechniken anzueignen ... Stellt man die richtigen Worte (Verwertungsschwierigkeiten, reale Bewegung des Kapitals, Theorie und Praxis, Dialektik, Emanzipation, Pluralismus etc.) in den richtigen verbalen Zusammenhang, so kann das wirken, als ob man den gesellschaftlichen Zusammenhang selbst richtig begriffen habe.“ (W. Wagner: Uni-Angst und Uni-Bluff, vgl auch unsere Rezension in dieser MSZ)

Marx liefert in Berlin also auch noch die Worte für die Heuchelei, mit der man an einer Wissenschaft festhält, ohne sich ihres Nutzens für das unter verschärfte Konkurrenz gestellte Studium sicher zu sein. Die „übersteigerten Ansprüche“ grammatikalisch richtige Sätze bilden zu müssen, sprechen diesen Zweifel aus, ohne ihn zur Kritik werden zu lassen: man muß eben immer noch diesen Dreck draufhaben, um in Berlin Scheine machen zu können.

Für eine politische Festlegung einer politischen Wissenschaft

Der Kampf der Fachbereichsinitiativler, die sich im Kampf um einen AStA, in dem die politischen Organisationen nichts zu sagen haben sollen, dem UStA, zusammengefunden haben, richtet sich wie sonst überall gegen die Ungewißheit, ob der Staat die Studienanstrengung mit einem Erfolg honoriert und kommt doch ohne politischen Standpunkt neben dieser Anstrengung nicht aus. Denn das Mittel der verschärften Konkurrenz, das es in Berlin gibt, ist die politisierte Wissenschaft, weshalb der Kampf darum geht, dieses Mittel gegen den Staat zu erhalten und es mit dem Staat erst zu diesem Mittel machen zu wollen. Gegen die lahmarschigen VDS, die ihren Streikunmut zum politischen Bekenntnis für den Staat gestalten, geben die Berliner Studenten ihrer Streikveranstaltung eine „politische Stoßrichtung“. Am HRG bekämpfen sie die Tendenz zur „Herstellung staatstreuer Fachidioten“ und zur „Festlegung auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung“. Sie reagieren damit auf eine Wissenschaft, deren Berufsqualifikation der Staat zusätzlich zu anderen Maßnahmen auch durch Berufsverbote als mangelhaft bewertet. Deshalb entdecken sie in den vorgeblichen Nöten des Staatsvertreters Glotz ihre eigene Not:

„In der Wiedereinführung des AStA kommt zum Ausdruck daß Glotz im Gegensatz zu solch altbewahrten »Demokraten« wie etwa Filbinger wesentlich besser spürt, daß es notwendig sein wird, den Studenten »legale« Artikulationsmöglichkeiten zu geben – um sie nicht in die Arme der staatsfeindlichen »Radikalen« zu treiben.“

Die Initiativler beherrschen die Westberliner Wissenschaft aus dem ff: wie diese verstehen sie es, ihr Treuebekenntnis zu Staat und Demokratie als Drohung kritischer Distanz vorzutragen. Daß diese Fähigkeit nicht mehr gefragt ist, können sie der staatlichen Universitätsreform unschwer entnehmen, weswegen die undogmatische Basis stärker als anderswo ihren militanten Antikommunismus gegen die linken Organisationen herauskehrt.

An dem einstmaligen Vorzug, sich mit der schöpferischen Anwendung von Parteiparolen auf die jeweiligen Ausbildungsgegenstände auf einfache Weise Seminarscheine zu erwerben, bemerkt die studierwillige Basis den ihnen von diesen Organisationen angetanen Zwang, da diese Scheine nichts mehr gelten. Eine Behinderung des Studiums stellen die linken Spinner und Chaoten aber nur deswegen dar, weil sie einstmals von den von der Universitätsverwaltung bezahlten Linken zur Demonstration des politischen Standpunkts ihres Wissenschaftstreibens benützt wurden. Die menschliche Kälte, die seit einiger Zeit in die Universitäten eingezogen sein soll, wird in Berlin so weniger an Plastik und Betonwänden deutlich (Dahlemer Villen!), sondern zeigt sich an der „Bluffsprache“ der Berliner Wissenschaft, die „verunsichert, isoliert und aktionsunfähig macht“.

„Wer mir noch einmal mit Marx, Bloch und Freud kommt, dem schlage ich den Schädel ein!“

Hier spricht freilich kein militanter Marxgegner. An der lustigen Zusammenstellung zeigt sich, daß ihm die Genannten ziemlich wurscht sind, er sich dagegen an der Funktion, die diesen die Berliner Wissenschaft gegeben hat und damit an dieser selbst stößt. Als Vertreter des staatskritischen Demokratielobs, als die sie gelehrt werden, stehen sie für die Unbrauchbarkeit des dort betriebenen Studiums für die praktischen Zwecke des Staates und damit für den praktischen Nutzen des Studenten. Denn eines ist diesem Akademiker klar: wenn der Staat das Studieren ungemütlicher und den Studienerfolg unsicherer macht und so zeigt, daß auch die politische FU nicht für die politischen Menschen da ist, die sich in ihr herumtreiben, gerade dann gilt es zu zeigen, was dieser an einem hat: einen, der nichts als Staatstreue praktisch werden läßt, um sich für dieses Geschäft späterhin gut bezahlen zu lassen.

Weil auch in Westberlin die Angriffe des Staats Studenten nicht darin beirren, ihren Weg mit dem Staat machen zu wollen, hat wie anderswo auch an der FU der Staat das letzte Wort. Dieses letzte Wort spricht der SPD-Karrierist Glotz, dessen wissenschaftliche Vergangenheit als Kommunikationswissenschaftler ihm die Durchsetzung der notwendigen Staatsmaßnahmen sehr erleichtert. Heuchlerisch beantwortet er die Heuchelei der Studenten. Aus der zwangsweisen Beteiligung der Studenten an der Durchführung der staatlichen Universitätsreform macht er ein Angebot. Der Vorteil eines staatlich reglementierten AStA gegenüber der bisherigen schlimmen astalosen Zeit soll den Studenten beweisen, daß es sich beim Berliner Hochschulgesetz, das Glotz durchzieht, weil die CDU der SPD-Regierung das HRG aufgezwungen haben soll, um eine Berücksichtigung der Studenten handelt.

Was einen Politiker von der kläglichen Figur eines politischen Menschen, den der FU-Student verkörpert, unterscheidet, zeigt Glotz dadurch, daß er den AStA vom Willen der Studenten abhängig macht und sie im nächsten Semester damit beschäftigt, daß er sie für die Erfüllung seines Quorums agitieren läßt, weil es ihm bei seinem Geschäft nicht auf die Zustimmung der Studenten ankommt. Das BHG wird durchgezogen, ob mit oder ohne AStA. So lange die Studienreform selbst an der FU noch nicht vollendet ist, der Staat die Brut kritischer Speichellecker an der FU noch nicht durch eine Wissenschaftlergarde ersetzt hat, die ihr Staatslob ohne den in Westberlin geübten Umweg als Ausbildung praktizieren, bleibt dem Studenten, der sich nicht anpassen will, der Umweg über die an der FU betriebene Anpassung als politischer Auftrag nicht erspart. Auch für Studenten ist Berlin keine Reise wert.

aus: MSZ 21 – Januar 1978